| 3. |

旧大津高女御門前とかえる堤への道

|

さて、続いて2つの「赤ハゲ」と呼ばれる山を見に行くのですが、ガイドはおなじみの坂本さんにお願いしました。(坂本さんも回答をいただいた一人です)

取材したのは平成17(2005)年1月のことで、他にもあちこち回ったのですが、この記事の出発地点はみすゞさんの母校である大津高等女学校(現長門高校)の校門前(左写真)としました。この道を手前に下ると国道191号線の正明市3区の交差点で、写真を左手方向にみすゞの通学路(右写真)である「かえる堤」(本編「学校への道-2」参照)があります。彼女は大正5(1916)年から大正9(1920)年までこの道を使って通学したのです。

さて、続いて2つの「赤ハゲ」と呼ばれる山を見に行くのですが、ガイドはおなじみの坂本さんにお願いしました。(坂本さんも回答をいただいた一人です)

取材したのは平成17(2005)年1月のことで、他にもあちこち回ったのですが、この記事の出発地点はみすゞさんの母校である大津高等女学校(現長門高校)の校門前(左写真)としました。この道を手前に下ると国道191号線の正明市3区の交差点で、写真を左手方向にみすゞの通学路(右写真)である「かえる堤」(本編「学校への道-2」参照)があります。彼女は大正5(1916)年から大正9(1920)年までこの道を使って通学したのです。

実はこの道は歴史上重要な「赤間関街道」だったとこの後で知るのですが、まずはかえる堤を通って1つ目の「赤ハゲ」を訪ねます。坂本さんが小学校の遠足で来た山なのですが、この場所からひと山越えた場所にあります。

|

| 4. |

「かえる堤(東)」、「かえる堤(西)」と「カイツブリ」

|

二つある「かえる堤」から学校方向を振り返ってみました。みすゞさんの詩「学校」(Ⅱ-212/下96)、には「まへはつつみで葦の風」とあります。また「このみち」(Ⅱ-236/下136)

には「蓮池のかへろよ、」というフレーズも出てきます。

二つある「かえる堤」から学校方向を振り返ってみました。みすゞさんの詩「学校」(Ⅱ-212/下96)、には「まへはつつみで葦の風」とあります。また「このみち」(Ⅱ-236/下136)

には「蓮池のかへろよ、」というフレーズも出てきます。

さて、この「かえる堤」ですが地元の歴史に詳しい「Oさん」によれば、語源は「帰リ堤(水が帰る堤)」から来ているといいます。

「防長地下上申」(江戸中期頃)の記述に、(どちらの堤が新しいか私にはわかりませんが)

新しい堤の水を干そうとしたところ、古い堤の水が新しい堤の方へ戻っていったことから、「帰リ堤」と呼ばれるようになったのだそうです。その後の天保の頃の「防長風土注進案」では「帰ル堤」に変化しているといいます。ということで、蛙がいるので蛙堤とも書かれたりもしますが、漢字表記するならば「帰る堤」が正しいとのことでした。

ついでながら「学校」の詩には「新入生のくるころは、鳰(にほ)も、かへろも啼きました。」とあります。この「鳰」(にほ/にお)というのは、カイツブリ(写真参照)のことで、万葉集にも詠まれていますが、「波の橋立」(Ⅲ-186/下84)

に出てくる「もぐっちょ」と同じ鳥です。この「もぐ」は潜るの意味だと思いますが、人の気配を感じるとすぐ水中にもぐるので、長門ではありませんが「ムグッチョ」とか、(恥じらう事から)「オヨメサン」という記述もあります。

|

| 5. |

「赤ハゲ①」

と 「長門総合病院」

|

「かえる堤」の道を「緑ヶ丘」の交差点手前まで来て、そこで国道191号へは降りずに堤づたいに右へ回り込みます。そして中山の部落に入り少ししてから右方向に折れ、1つ目の赤ハゲに向かいました。深川地区東部から仙崎の南部には「赤ハゲ」とか「白ハゲ」とか呼ばれた山がいくつかあったようで、名前の通り頂部の地肌がむき出しの山で、その斜面を滑って遊んだといいいます。左写真が1つ目の「赤ハゲ」で、坂本さんが50年も前に小学校の遠足で来て遊んだ山ということでした。 「かえる堤」の道を「緑ヶ丘」の交差点手前まで来て、そこで国道191号へは降りずに堤づたいに右へ回り込みます。そして中山の部落に入り少ししてから右方向に折れ、1つ目の赤ハゲに向かいました。深川地区東部から仙崎の南部には「赤ハゲ」とか「白ハゲ」とか呼ばれた山がいくつかあったようで、名前の通り頂部の地肌がむき出しの山で、その斜面を滑って遊んだといいいます。左写真が1つ目の「赤ハゲ」で、坂本さんが50年も前に小学校の遠足で来て遊んだ山ということでした。

この「赤ハゲ」は外見こそ緑で覆われていますが、登ると子供が10人程も滑れる赤土がむき出しの、すり鉢状の斜面が今でもあるそうです。残念ながら雨模様なので赤ハゲ見学は中止して元の旧道まで戻り、その旧道を東へ走ると長門総合病院(右写真)がありました。

|

| 6. |

長門市立図書館内部

|

続いて長門市立図書館に立ち寄りました。お世話になっている方々にお会いし、今回のレファレンスにご協力頂いたことへ感謝を述べました。館内を見回したのは初めてでしたが、窓からの採光が実によい解放感あふれる落ち着いた空間で、歴史ある捕鯨の地だけに大きな鯨の絵が飾ってありました。

続いて長門市立図書館に立ち寄りました。お世話になっている方々にお会いし、今回のレファレンスにご協力頂いたことへ感謝を述べました。館内を見回したのは初めてでしたが、窓からの採光が実によい解放感あふれる落ち着いた空間で、歴史ある捕鯨の地だけに大きな鯨の絵が飾ってありました。

郷土資料室の入口には「近松門左衛門肖像画」や「金子みすゞ写真」が飾られ、書架には地元資料と並びみすゞ関連の本も置かれています。しかしそれらを目の前にしても、じっくり見ている時間がなかったことが残念です。

|

| 7. |

「赤ハゲ」②の展望台とそこからの眺望

|

坂本さんとともに図書館前にある、「赤ハゲ」の名残りとおぼしき山の展望台へ登ってみました。ここからの眺めは素晴らしく、遠く深川湾や市街地の山越しに青海島の高山が望めました。(右写真参照)

手前は図書館の駐車場で、右端の四角い建物が図書館です。写真左枠外には「金子みすゞ展」や、みすゞの舞台、コンサート等も行われた「ルネッサ長門」という芸術文化ホールがあります。「図書館」は平成10(1998)年10月、「ルネッサ長門」は平成12(2000)年3月に竣工しましたが、これらの施設は「赤ハゲ」「白ハゲ」と呼び親しまれた山々を造成して出来たのでした。

坂本さんとともに図書館前にある、「赤ハゲ」の名残りとおぼしき山の展望台へ登ってみました。ここからの眺めは素晴らしく、遠く深川湾や市街地の山越しに青海島の高山が望めました。(右写真参照)

手前は図書館の駐車場で、右端の四角い建物が図書館です。写真左枠外には「金子みすゞ展」や、みすゞの舞台、コンサート等も行われた「ルネッサ長門」という芸術文化ホールがあります。「図書館」は平成10(1998)年10月、「ルネッサ長門」は平成12(2000)年3月に竣工しましたが、これらの施設は「赤ハゲ」「白ハゲ」と呼び親しまれた山々を造成して出来たのでした。

ここまで書いてきましたが、「赤ハゲ/白ハゲ」は「赤土山」とは無関係な事でしょう。でも長門では昔から子供達に遊び親しまれた山ですので、もう少し話を続けたいと思います。

|

| 8. |

「赤ハゲ」②頂上付近とその位置図

|

「赤ハゲ・白ハゲ」の斜面を滑り降りて遊んだという、地元のペンネーム「天狼星」さんがまだ図書館もルネッサもなかった昭和60(1985)年の地図にその位置を描いてくださいました。小学校の遠足もこの山だったそうです。説明によれば2つの山は地続きで、主に滑ったのは「白はげ(灰色に着色)」だったそうです。(地図参照)

「赤ハゲ・白ハゲ」の斜面を滑り降りて遊んだという、地元のペンネーム「天狼星」さんがまだ図書館もルネッサもなかった昭和60(1985)年の地図にその位置を描いてくださいました。小学校の遠足もこの山だったそうです。説明によれば2つの山は地続きで、主に滑ったのは「白はげ(灰色に着色)」だったそうです。(地図参照)

ただ「白はげ」の方は滑るには適しているけれど、登りにくいので小さい子等は比較的登るのが楽な、「赤ハゲ」から図の矢印のように回り込んで登ったといいます。山の斜面を滑り降りることなど単純な遊びなのでしょうが、滑り台の様に掴まる所もなく、スリルいっぱいだったことでしょう。

「白ハゲ」は山の中央部が盛り上がっていて、傾斜していた所を竹製のスキー板をつくって滑ったそうです。また下に敷くものがあれば何でも使って滑りましたし、傾斜があったので靴だけで滑る子もいたといいます。みんな長門の町を見下ろして楽しい時間を過ごしたことでしょう。(地図提供:天狼星様)

|

| 9. |

かえる堤付近に建つ「恵光苑」(「赤土のはげ山」がこの付近にあった)

|

さて舞台は再度「かえる堤」周辺に戻ります。大津高等女学校の校門から「かえる堤」を右に見て進んで行くと、特別養護老人ホーム「恵光苑」の建物が見えてきます。今ではこの街道付近は住宅が立ち並ぶ通りですが、先述の「Oさん」は子供の頃付近に住んでいて、昔は前場さんという瓦を焼く家が1軒*

あっただけだと教えてくれました。あたりには「はげ山」と呼ばれた赤土の小山があり、山の土は瓦を焼くのにも使われていたといいます。(以下「Oさん」の文を紹介します) さて舞台は再度「かえる堤」周辺に戻ります。大津高等女学校の校門から「かえる堤」を右に見て進んで行くと、特別養護老人ホーム「恵光苑」の建物が見えてきます。今ではこの街道付近は住宅が立ち並ぶ通りですが、先述の「Oさん」は子供の頃付近に住んでいて、昔は前場さんという瓦を焼く家が1軒*

あっただけだと教えてくれました。あたりには「はげ山」と呼ばれた赤土の小山があり、山の土は瓦を焼くのにも使われていたといいます。(以下「Oさん」の文を紹介します)

『「赤土山」は、かつて「かえる堤」の北西側、道路のそばにあった、小さな「はげ山」のことではないだろうか。この小山からは赤土が採れ、馬車で町へ搬出していた。その様子を学校の行き帰りに、みすゞが見ていたのではないだろうか。』

*注) ただし「Oさん」の聞いた所によれば、前場さんが瓦屋を「はげ山」の麓で始めたのは昭和元(1926)年のことですので、みすゞが通学していた頃(大正5=1916-大正9=1920)はまだ民家は無く、そこには「はげ山」だけがあったようです。

|

| 10. |

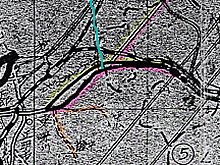

赤土山 関連説明図

|

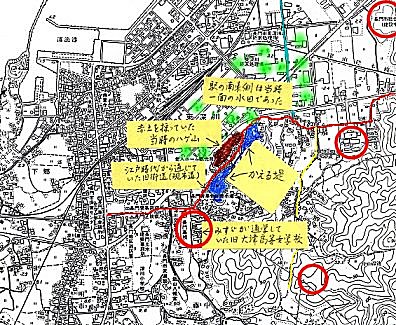

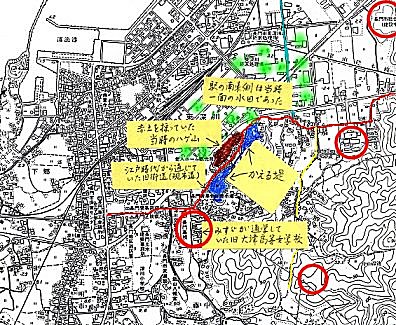

図は「Oさん」に付箋を使って作成していただいた「かえる堤周辺」の説明図ですが、それに私が旧道などを朱書し今回行った場所もマークしましたので、この地図を使って今回のおさらいをしようと思います。 図は「Oさん」に付箋を使って作成していただいた「かえる堤周辺」の説明図ですが、それに私が旧道などを朱書し今回行った場所もマークしましたので、この地図を使って今回のおさらいをしようと思います。

まず中央下部の赤○が出発点の大津高等女学校で、みすゞ通学路でもあった旧道(赤線)を「かえる堤(青色)」方向に向かいました。「Oさん」の言われる赤土の「はげ山(茶色)」は「かえる堤」の道の左側にあり、絵でみるとかなり細長い山だったようです。(今は山の面影は全く無く市街地となっています)

その「はげ山」を後にして、堤を回って行った所(黄線)が赤ハゲ①(画面右下赤○)です。また旧道まで戻り東へ向かうと長門総合病院(右中段赤○)なのでした。そこからは旧道を外れ長門市総合公園(右上赤○)の赤ハゲ②を見てきたのです。

ついでながら堤を回った少し先で、みすゞ通学路は旧道と別れ仙崎方向へ北上(水色線)します。

|

| 11. |

長門のある赤土山の崖のイメージ

|

ということでここからは本題の「赤土山」に話を戻し、詩をもう一度みてみましょう。 ということでここからは本題の「赤土山」に話を戻し、詩をもう一度みてみましょう。

「赤土山の赤松は、/

足のしたから崩れてて、/

かたむきながら、泣きながら、/

お馬車のあとを見送つた。/

ぎらぎら青い空のした、/

しづかに白いみちの上。/

町へ賣られた赤土の、/

お馬車は遠くなりました。」(赤土山)

(Ⅱ-

223/下114)

以下、私の感じた詩の情景を記してみます。

『赤土山は良質の赤土の採れる山でした。そんな赤土の崖に生えていた赤松は、下の土が削られたので傾いてしまいました。土は荷馬車に載せられて売られていくのです。赤松は傾いてべそをかきながら、さっきまで自分を支えていた土が載った馬車を見送ります。ぎらぎら照りつく程の青空なのに、あたりは静まりかえっています。そんな中、白く乾いた道を行く馬車はどんどん進んで行って、ずいぶん遠くになってしまいました。』

みすゞさんは足元を削られた赤松のことを不憫に思い、その土との別れの様子を心にとめて詠んだのでしょう。写真は近松・みすゞロードで見かけた赤土の崖です。崩れた様子が詩のイメージに合いそうなので掲載しましたが、実際はこんなに木が繁ってはおらず、8項に載せた「赤ハゲ」写真の方が近いかもしれません。

|

| 12. |

荷馬車のイメージ

|

詩の情景からみすゞさんの見たであろう時代や風景に、少しでも近づきその面影に触れてみたい。これが私が「赤土山」に注目したきっかけでした。そして「赤崎山」や「赤ハゲ」なども訪ねてみました。それらはみすゞの「ふるさと長門」をさらに知ることとなった訳ですが、最後に「Oさん」が示してくれた、「かえる堤」付近にあった「はげ山」の様子は、何とこの詩のイメージに合っていることかと思いました。

詩の情景からみすゞさんの見たであろう時代や風景に、少しでも近づきその面影に触れてみたい。これが私が「赤土山」に注目したきっかけでした。そして「赤崎山」や「赤ハゲ」なども訪ねてみました。それらはみすゞの「ふるさと長門」をさらに知ることとなった訳ですが、最後に「Oさん」が示してくれた、「かえる堤」付近にあった「はげ山」の様子は、何とこの詩のイメージに合っていることかと思いました。

以下「Oさん」の「赤土山」についての考察を紹介します。「赤土山」のイメージがさらに浮かんで来ることと思います。

『小生は昭和6年(1931年、小学三年生)ごろ「かえる堤」の近くに住んでいましたが、大量の土が削り採られ赤い山肌をさらしていた小山をよく覚えております。土の採集で山は半分ぐらい(?)になっていたと思いますが、はげ山なので子供の恰好の遊び場でした。ところどころに生えている灌木につかまりながら、子供にとってはかなりな急坂をよじ登って遊びました。』

赤土が削られていった先について、「Oさん」が土地の古老に聞いたところ、「大正13(1924)年に全線が開通した美祢線の工事のために、あの山を崩したようだ。」という話がありました。

『・・みすゞの在学中にも工事が始まっていて多くの馬車が赤土を積み、かえる堤のそばの街道を行き来したことでしょう。しかし、みすゞ詩の静かな情景から想像出来る馬車は、一台か二台のようですから湊地区*1

にあった瓦屋(江戸時代から複数あった)か、家屋の新築現場*2

へでも土を運んで行ったのではないでしょうか。この様子をみすゞが詠んだものと思われます。』

*注1)

10項の地図左上部の地区。

*注2)

新築現場での赤土用途は屋根瓦の接合、あるいは壁材料として使用したものと思われる。

(荷馬車イメージ:小西常七著 「明治・大正

長州北浦風俗絵巻」(マツノ書店)より編集・背景を着色)

|

| 13. |

旧道(赤間関街道:赤)とその上の国道191号線(黄緑)

|

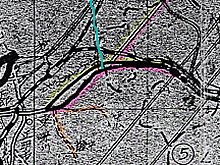

最後に道の話をしたいと思います。この話の展開でいえば「しづかに白いみち」とはかえる堤の旧道・赤間関街道(赤色)なのでしょうが、当初私は馬車を見送った先は校舎と反対方向の、国道191号線方向だと思っていたのでした。かえる堤は少し小高い場所にあり、その北にある国道191号線の緑ヶ丘交差点は見おろす感じになります。馬車を見送るには少し高みの方が良さそうに思えたからです。

最後に道の話をしたいと思います。この話の展開でいえば「しづかに白いみち」とはかえる堤の旧道・赤間関街道(赤色)なのでしょうが、当初私は馬車を見送った先は校舎と反対方向の、国道191号線方向だと思っていたのでした。かえる堤は少し小高い場所にあり、その北にある国道191号線の緑ヶ丘交差点は見おろす感じになります。馬車を見送るには少し高みの方が良さそうに思えたからです。

しかし「Oさん」の子供の頃は191号線などなく、長門市駅の南東部は全くの水田だったというのです。(10項説明図の緑色部分)これはすごい話でした。またこの話を聞くまで「かえる堤」の道が、歴史ある「赤間関街道」の一つ北道筋だとは知らなかったのです。さっそく山口県道路整備課さんに問い合わせて、送っていただいたのが左の地図(部分)です

地図は昭和27(1952)年9月作成ということで、旧道・赤間関街道(赤色)の上に191号線(黄緑)が見えます。同課によれば国道191号線は、昭和28(1953)年5月18日県道萩小串線が2級国道下関益田線に昇格したものといいます。ただそれ以前の県道萩小串線がいつできたのかは不明でした。しかし、この地図には別の意味がありました。昭和27年当時においても真っ直ぐ仙崎から大津高女へ行く道は、みすゞ通学路(水色線)しか無かったということです。

ということで「町へ賣られた」という事からしても、どうやら荷馬車を見送った方向は大津高女方向*のようです。いずれにしても今回の旅は大津高女から長門総合病院に至るまでの、赤間関街道(北道筋)を辿る旅となったわけで、そしてその道はとりもなおさず「みすゞの通学路」でもあったのでした。(山口県道路整備課様からは、赤間関街道の地図の抜き書きも送って頂きました。)

また赤間関街道は長門総合病院を経由し、みすゞの親友であった三隅から通学した同級生、田辺豊々代さんの通学路でもありました。きっと二人はかえる堤のほとりで朝は時に一緒になったり、帰りは別れたことでしょう。

*注)

赤間関街道は大津高女より西に向かい、「町」の中心部である正明市地区に至る。

(地図:山口県道路整備課様(左)/MAP Fan Web(右))

|

| 14. |

旧大津高女校門

|

さて「赤土山」の話はこれにておしまいです。たわいの無い私の問いかけが、思わぬ展開となって還ってきました。もちろん最大の収穫は「赤土山」の姿に限りなく近づけたことですが、その過程でみすゞさんの故郷をさらに記述できたことです。今も続く楽踊の事、かえる堤のいわれ、「赤ハゲ」があった頃の様子、学校への道が歴史街道だったこと、そして今は消えてしまったかえる堤の「はげ山」のこと。どれもこれも地元の方の援助無しには、記述し得なかったものです。また情報を頂いたけれど書き切れなかった人もいます。ところでこの話がスタートしたのは平成16(2004)年10月のことで、すでに3年半の月日が流れています。いつもながら記述が遅く、協力して頂いた方々には本当にお待たせてしまいました。この場を借り深くおわびと感謝を申し上げます。 さて「赤土山」の話はこれにておしまいです。たわいの無い私の問いかけが、思わぬ展開となって還ってきました。もちろん最大の収穫は「赤土山」の姿に限りなく近づけたことですが、その過程でみすゞさんの故郷をさらに記述できたことです。今も続く楽踊の事、かえる堤のいわれ、「赤ハゲ」があった頃の様子、学校への道が歴史街道だったこと、そして今は消えてしまったかえる堤の「はげ山」のこと。どれもこれも地元の方の援助無しには、記述し得なかったものです。また情報を頂いたけれど書き切れなかった人もいます。ところでこの話がスタートしたのは平成16(2004)年10月のことで、すでに3年半の月日が流れています。いつもながら記述が遅く、協力して頂いた方々には本当にお待たせてしまいました。この場を借り深くおわびと感謝を申し上げます。

今回の記述には以下の方のご協力を頂きました。

・長門市立図書館様、長門市OM様(Oさん)、天狼星様、NS様、KS様

・仙崎まちなかボランティアガイド 坂本様

・山口県道路整備課様

|

二つある「かえる堤」から学校方向を振り返ってみました。みすゞさんの詩「学校」(Ⅱ-212/下96)、には「まへはつつみで葦の風」とあります。また「このみち」(Ⅱ-236/下136)

には「蓮池のかへろよ、」というフレーズも出てきます。

二つある「かえる堤」から学校方向を振り返ってみました。みすゞさんの詩「学校」(Ⅱ-212/下96)、には「まへはつつみで葦の風」とあります。また「このみち」(Ⅱ-236/下136)

には「蓮池のかへろよ、」というフレーズも出てきます。

図は「Oさん」に付箋を使って作成していただいた「かえる堤周辺」の説明図ですが、それに私が旧道などを朱書し今回行った場所もマークしましたので、この地図を使って今回のおさらいをしようと思います。

図は「Oさん」に付箋を使って作成していただいた「かえる堤周辺」の説明図ですが、それに私が旧道などを朱書し今回行った場所もマークしましたので、この地図を使って今回のおさらいをしようと思います。 詩の情景からみすゞさんの見たであろう時代や風景に、少しでも近づきその面影に触れてみたい。これが私が「赤土山」に注目したきっかけでした。そして「赤崎山」や「赤ハゲ」なども訪ねてみました。それらはみすゞの「ふるさと長門」をさらに知ることとなった訳ですが、最後に「Oさん」が示してくれた、「かえる堤」付近にあった「はげ山」の様子は、何とこの詩のイメージに合っていることかと思いました。

詩の情景からみすゞさんの見たであろう時代や風景に、少しでも近づきその面影に触れてみたい。これが私が「赤土山」に注目したきっかけでした。そして「赤崎山」や「赤ハゲ」なども訪ねてみました。それらはみすゞの「ふるさと長門」をさらに知ることとなった訳ですが、最後に「Oさん」が示してくれた、「かえる堤」付近にあった「はげ山」の様子は、何とこの詩のイメージに合っていることかと思いました。

最後に道の話をしたいと思います。この話の展開でいえば「しづかに白いみち」とはかえる堤の旧道・赤間関街道(赤色)なのでしょうが、当初私は馬車を見送った先は校舎と反対方向の、国道191号線方向だと思っていたのでした。かえる堤は少し小高い場所にあり、その北にある国道191号線の緑ヶ丘交差点は見おろす感じになります。馬車を見送るには少し高みの方が良さそうに思えたからです。

最後に道の話をしたいと思います。この話の展開でいえば「しづかに白いみち」とはかえる堤の旧道・赤間関街道(赤色)なのでしょうが、当初私は馬車を見送った先は校舎と反対方向の、国道191号線方向だと思っていたのでした。かえる堤は少し小高い場所にあり、その北にある国道191号線の緑ヶ丘交差点は見おろす感じになります。馬車を見送るには少し高みの方が良さそうに思えたからです。