| 1. |

大日比への道

|

|

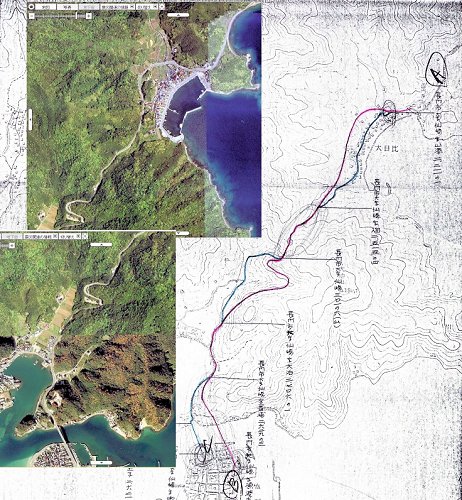

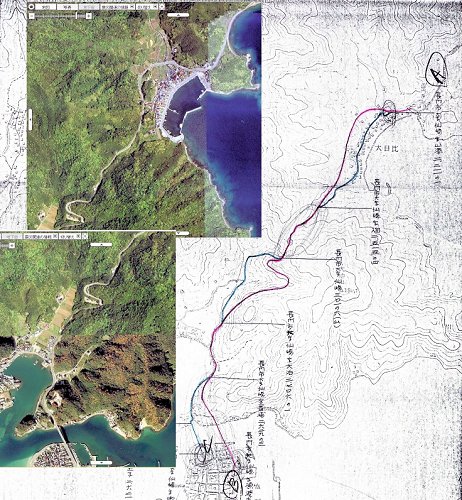

項「⑥.瀨戸の渡し」に続き、これから辿る「大日比へのルート概要」(図)を見ていきます。ルートが書かれた白地図(右部分)に衛星写真(YAHOO地図)を組み合わせて作りましたが、白地図の方は「山口県土木建築部道路整備課様」のご厚意で転載させて頂きました。青海大橋から大日比までの県道ルートの策定に使ったものだそうです。 項「⑥.瀨戸の渡し」に続き、これから辿る「大日比へのルート概要」(図)を見ていきます。ルートが書かれた白地図(右部分)に衛星写真(YAHOO地図)を組み合わせて作りましたが、白地図の方は「山口県土木建築部道路整備課様」のご厚意で転載させて頂きました。青海大橋から大日比までの県道ルートの策定に使ったものだそうです。

衛星写真と見比べて概要を説明しますと、左下が仙崎半島の上端で、瀨戸を青海大橋を渡って青海島に入ります。みすゞ兄妹はここを渡船で渡りました。大泊湾を左に見ながら、県道(山口県道283号青海島線)を北東に向かい、その先のS字に湾曲した道を登った所が、大日比峠の頂上になります。

白地図の方では赤線(県道)と青線(旧道*1)に色分けされていますが、おおよそ峠付近までは、旧道は左寄りの青線上を通り、右寄りの赤線が新規に建設された県道です。道は峠部分で一旦重なりますが、そこからは色分けが左右逆になっています。以下こんな地図概要を参考に、仙崎から大日比への道を探ってみようと思います。

*注1) 地図上の

旧道について、道路整備課様の回答は、必ずしも昔からの旧道を示したものではない、との事。ただし実際に、現地の旧道を探索した情況から見ると、ほぼ合致している様に思われる。

|

| 2. |

|

大泊の分岐道 峠の山裾の風景

|

「⑥.瀨戸の渡し」ラストに登場したお地蔵さんの前を進むと、真っ直ぐ大日比峠へ行く道と、左手の大泊集落へ行く二叉路が現れます。(写真) 本来の旧道は県道と重なって真っ直ぐ行くのですが、ここを一旦左折した所にあるサンデンバスの駐車場を、回り込むように右折して北上し田んぼ道を横断しても、山裾のどこかで旧道に出会えますが、土地勘の無いと運頼みの道です。 「⑥.瀨戸の渡し」ラストに登場したお地蔵さんの前を進むと、真っ直ぐ大日比峠へ行く道と、左手の大泊集落へ行く二叉路が現れます。(写真) 本来の旧道は県道と重なって真っ直ぐ行くのですが、ここを一旦左折した所にあるサンデンバスの駐車場を、回り込むように右折して北上し田んぼ道を横断しても、山裾のどこかで旧道に出会えますが、土地勘の無いと運頼みの道です。

とは言え真っ直ぐ県道を進み、旧道が左にかすかに分岐する痕跡を見つける事も、かなりの難易度でそれほど今では旧道の痕跡が消えかけています。

右の写真はサンデン駐車場の先まで進み、県道方向(電信棒が並ぶ位置)を撮ったものです。小川沿いの道で左が大日比峠の方向ですが、おそらくこの先で分岐していた様に想像します。ただし今ではそこが、草の生い茂った土手なのか、道だったのかの判断もつきません。もう少し県道沿いに行った先で、峠に行く近道もあったとも聞いています。

衛星写真(左)を見て頂きますと、説明した補足が出来るかもしれません。 衛星写真(左)を見て頂きますと、説明した補足が出来るかもしれません。

県道は右手の大泊山の山裾に沿って北上し、村はずれの耕作地の脇まで、ほぼ旧道と道連れで進みます。しかし徐々に山中に分け入って旧道と別れ、S字カーブをくねった後、峠の頂点に向かっています。

一方旧道は耕作地に沿って山裾を北上し、S字の上半分をなぞる様に回り込んで行きます。そして峠の頂点(ここに上水道タンクがある)の先で県道と合流します。ですから山深く入り込むまでは旧道からは、耕作地が見え隠れした事と思います。

そしてこの山裾の耕作地に育っていたのが、高きび畑や蕎麦畑だったかと思います。(現在は見られ無い)

「山の祭のかへりみち、送つてくれた伯母樣と、/別れて峠を降りるとき、/・・峠くだれば蕎麦畑/畑のはてに見えるのは、/あれはやつぱり、大泊/ふるいさみしい港です。(大泊港)(Ⅲ-188/下86)」

|

| 3. |

高きび畑(イメージ)

|

旧道から見た空 うち捨てられたタイヤチューブ

|

実際旧道に分け入って見ると、木々に覆われて薄暗いのですが、左の写真などはまだ山裾なので、頭上には隙間があって空が覗いています。またこの辺りはフラットで、何とでも進めるので特に道と言える痕跡もありません。 実際旧道に分け入って見ると、木々に覆われて薄暗いのですが、左の写真などはまだ山裾なので、頭上には隙間があって空が覗いています。またこの辺りはフラットで、何とでも進めるので特に道と言える痕跡もありません。

もう少し行くと登り傾斜になり、道の痕跡もそれなりに現れてきます。誰かの捨てた自転車のタイヤチューブが捨てられていました。(右写真)

それを見ると「⑥.瀨戸の渡し」の記念誌で見た、上利千代子さんの『日和の日には樽輪や夏みかんを転がし遊びながら通学した』という寄稿文を思い出します。

これが輪回し遊びの残骸だったのか、本当に自転車がパンクした残骸かは分かりませんが、もう一つ驚いた事はこの峠道には、この写真の様に石がごろごろと散乱していることです。

これで自転車に乗っていたなら、パンクは当り前で千代子さんの言うように、『雨の日に下駄履きで歩けば、力が入り鼻緒もよく切れた』ことでしょう。『雪の日には滑らないよう、溝を歩いた』の話は、藤井郁代さん(藤井さんの母)にもお聞きしました。道幅は広い所では1間(1.8m)あり、自転車ですれ違える位だったと、大日比・法船庵の稗田法尼からも聞いています。

みすゞ詩には、馬をつまづかせた「石ころ」という詩があります。最初はどこの道でもありそうな話と思っていましたが、この峠の石を見てからは、ここの話であってもよいか、と思う様になりました。

「きのふは子供を/ころばせて/けふはお馬を/つまづかす。/あしたは誰が/とほるやら。//田舎のみちの/石ころは/赤い夕日に/けろりかん。(石ころ)(Ⅰ-134/下62)」

稗田法尼は、「峠で馬を見たことがない」と言われましたが、みすゞさんとは生まれた年代が、20年程違うからなのでしょう。「峠」という別の詩には馬が登場しています。また法尼は大泊側でも大日比側の峠の畑でも、高きびがたくさんあったと言われました。桑畑や蕎麦畑も両方の峠道にあったそうです。 稗田法尼は、「峠で馬を見たことがない」と言われましたが、みすゞさんとは生まれた年代が、20年程違うからなのでしょう。「峠」という別の詩には馬が登場しています。また法尼は大泊側でも大日比側の峠の畑でも、高きびがたくさんあったと言われました。桑畑や蕎麦畑も両方の峠道にあったそうです。

「夕風/さらさら/高きび畑、//白い/お月さん/峠を越える。//峠/とぼとぼ/疲れたお馬、//のぼり/のぼれど/高きびばかり。(峠)(Ⅰ-105/下20)」

|

| 4. |

高きび畑(イメージ)

|

大日比峠頂上付近 峠付近のマップ

|

写真(左)は県道の大日比峠、登り頂上付近です。左に上水道の配水タンクが見えますが、青海大橋を通じて、大日比や通まで水道や電気が通じた事でしょう。橋の建設は島に大きな変化をもたらした事が分ります。左右の切り通しの高さから見ても、かなり山を削って出来た峠道の事です。 写真(左)は県道の大日比峠、登り頂上付近です。左に上水道の配水タンクが見えますが、青海大橋を通じて、大日比や通まで水道や電気が通じた事でしょう。橋の建設は島に大きな変化をもたらした事が分ります。左右の切り通しの高さから見ても、かなり山を削って出来た峠道の事です。

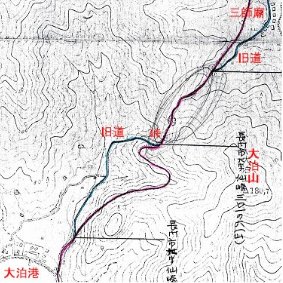

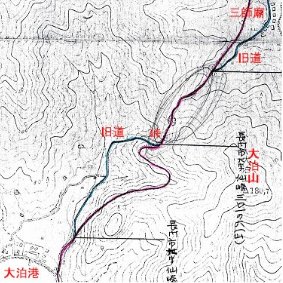

再度道路整備課様の地図(右図)を見ますと、右手の大泊山と左手の山との鞍部に県道を通したことが分ります。旧道の方も等高線を回り込んで鞍部を目指しており、この写真の先の左手崖下から県道に合流しています。

新たに出来た県道は切り通しとなって、明るいのですが展望自体は効かず、元の旧道の峠も木に覆われた山の鞍部でしたから、展望どころではありませんでした。旧道の峠部分はおそらく県道の下に埋もれていると思います。稗田法尼や郁代さんの話では、茶店も何もなかったそうです。

右の地図でこの先の大日比峠下りの概要を見ておきます。頂点(中央部)通過後は、なだらかな下り坂となり、車で少し行くと途中で、一、二瞬大日比湾を望むことが出来ます。稗田法尼の語る下りの道の印象では、『かなり降りて来ないと眺望は利かなかった』、と言われました。県道に比べ旧道は山裾に来るまで、視界が利かなかったようです。

その後前方には「大日比三師の廟」*1の山が現れ、県道は知らず知らずの内に旧道と別れていきます。さらに下ると周囲は藪に囲まれ、景色は見えなくなって、大日比部落の上手にある「法州上人隠居所」を過ぎると、今度は右カーブして法船庵や西円寺の前を通過します。その西円寺前で右折すれば、大日比港と集落が拡がります。

*注1) 大日比の高僧、法岸・法州・法道上人の墓所がある御廟。大日比部落を俯瞰する位置にある。

|

| 5. |

大日比峠下り 供養墓

|

|

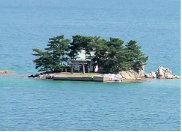

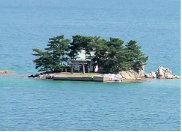

写真(左)は峠頂上からある程度下った地点で、県道と旧道の分岐付近かと想像していますが、旧道においてもやっと木々の隙間から右手前方の視界が開けていた様に思います。行く先には饅頭型の「大日比三師の廟」の山が見え、右の大日比湾には「大日比弁天島」も浮かんでいます。上りと同様県道との分岐点は、はっきりした痕跡がなく、この付近で右崖下の畑方向に降りて行ったかと思われます。 写真(左)は峠頂上からある程度下った地点で、県道と旧道の分岐付近かと想像していますが、旧道においてもやっと木々の隙間から右手前方の視界が開けていた様に思います。行く先には饅頭型の「大日比三師の廟」の山が見え、右の大日比湾には「大日比弁天島」も浮かんでいます。上りと同様県道との分岐点は、はっきりした痕跡がなく、この付近で右崖下の畑方向に降りて行ったかと思われます。

大日比側から旧道を案内して頂いた中村さんも、この付近で藪をよじ登ってガードレールを超え県道に出られました。そこは「三師廟」より少し手前の峠寄りの場所でした。実は県道との分岐点に、目印となる墓があると、稗田法尼に教えて頂いていました。その場所には、おにぎり型の2つの墓石があって、間に地蔵がかすかに覗いていました。ほとんどが土中ですが、先述の「ふるさとの石仏」解説図によれば、ちゃんと石組の上に置かれています。墓の由来も経緯も不明ですが、地蔵尊と一緒なので何かの「供養墓」のようです。(写真右)

|

| 6. |

|

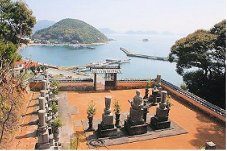

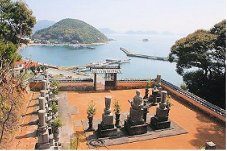

大日比三師の霊廟 塀壁(2015.9)

|

ところでみすゞ詩に、「いいこと」という作品があります。峠を降りて来た堅助みすゞ兄妹が、大日比が目前だと知ったのは、前方に三師の廟の山と海が見えた事からでしょう。「三師の霊廟」は大日比部落を見おろす山頂の敷地を、上下2面使って墓所が築かれています。写真は下の墓所からの眺めで、前方にはもーら(六浦)山や、防波堤の先には「弁天島」が見えています。 ところでみすゞ詩に、「いいこと」という作品があります。峠を降りて来た堅助みすゞ兄妹が、大日比が目前だと知ったのは、前方に三師の廟の山と海が見えた事からでしょう。「三師の霊廟」は大日比部落を見おろす山頂の敷地を、上下2面使って墓所が築かれています。写真は下の墓所からの眺めで、前方にはもーら(六浦)山や、防波堤の先には「弁天島」が見えています。

土塀とは墓所を囲む塀の事ですが、詩では一部がくずれていて、墓石の頭部が覗き見えたようです。「いいこと」というのが、何の事かは分りませんが、峠で出会った人の荷物でも持ってあげたのでしょうか。

「古い土塀が/くづれてて、/墓のあたまの/みえるとこ。//道の右には/山かげに、/はじめて海の/みえるとこ。//いつかいいこと/したところ、/通るたんびに/うれしいよ。(いいこと)(Ⅱ-267/下180)」

|

| 7. |

大日比からの旧道 枇杷の木

|

|

写真は旧道の大日比側出口付近です。ただし降りる向きの写真ではなく、県道との合流点に向かって道の探索を開始した時の写真です。 写真は旧道の大日比側出口付近です。ただし降りる向きの写真ではなく、県道との合流点に向かって道の探索を開始した時の写真です。

ですから奥の方向には、かつては蜜柑畑や、桑畑、高きび畑などの耕作地があったと稗田法尼から聞いています。大日比の子たちは皆、この道を学校に向かって歩いていった訳です。

また薪をかるうた(担いだ)大日比の人が、仙崎まで売りに行った道でもあります。

そしてみすゞ兄妹も前田家での休日が終わると、この道を午後も3時過ぎかその辺りで、仙崎に向かって歩いたことでしょう。峠を下ると大泊は夕暮れになって来た頃でしょう。さて「山の枇杷」という詩がありますが、内容からすると、大日比からの帰り道の情景の様です。

探して見ると枇杷の木は、峠の入口の青海屋さん付近で見かけました。稗田法尼も、その枇杷の事を覚えていました。狭い集落ですから、この兄妹がどこの親戚の子かは周知で、帰りの土産に投げてくれたかと思います。

また、この詩には初夏と秋とで、季節の変化がありますが、それほどよく前田の家に遊びに来ていた事でしょう。

「山の枇杷、/知らない人が枝にゐて、/峠をのぼるわたしらに/枝ごと投げてくれました。/黄いろく熟れた/枇杷の實を―//山の枇杷、/いまは葉ばかり、誰もゐず、/峠の道のあき風に/吹かれて私はくだります。/ひとつの影の/ながいこと―(山の枇杷)(Ⅱ-203/下86)」

|

| 8. |

|

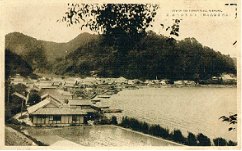

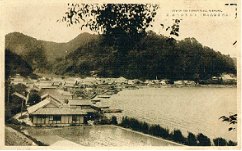

大日比・絵葉書 大日比・衛星写真

|

写真(左)は戦前の大日比の絵葉書で、手前に見える家が、現・青海屋さん(仕出し)の家と思われます。ここが部落の南端で、峠道は左手からやって来て、青海屋さんの後ろで部落の街道とつながり、山側を湾曲しながら大日比の部落を通り抜けています。 写真(左)は戦前の大日比の絵葉書で、手前に見える家が、現・青海屋さん(仕出し)の家と思われます。ここが部落の南端で、峠道は左手からやって来て、青海屋さんの後ろで部落の街道とつながり、山側を湾曲しながら大日比の部落を通り抜けています。

次の衛星写真と見比べると、分りやすいと思いますが、部落道は「三師の廟」の前から、夏蜜柑の原樹のある西本さん宅を通って、その後は尼寺法船庵、西円寺方向へと向かいます。絵葉書には全く海岸道路が見られず、そのまま海岸に船が繋がれています。法船庵の稗田法尼も、尼に出る前は祖父の船に同乗して、漁のてご(手伝い)をしました。爐漕ぎも上手だったそうです。

衛星写真で見落とせないのは、「三師の廟」の斜め上にある「隠居所」で、今では県道つながりになっていますが、この下手にみすゞ兄妹が泊りがけで行った前田家があります。また隠居所の下に白っぽく見えるのは、2014年7月に出来た「砂防ダム」で、このため隠居所周辺の景観がだいぶ変わってしまいました。

|

| 9. |

隠居所前の木立(2011.5) 隠居所の石段(同)

|

|

隠居所とは正しくは「法州上人之遺庵」と言い、西円寺の10世「法州上人」が、隠居所として住んでいました。庵には上人が譲り受けた「アオバス(青蓮)」が株分けされ、西円寺・法船庵の蓮とともに、毎年咲き続けています。 隠居所とは正しくは「法州上人之遺庵」と言い、西円寺の10世「法州上人」が、隠居所として住んでいました。庵には上人が譲り受けた「アオバス(青蓮)」が株分けされ、西円寺・法船庵の蓮とともに、毎年咲き続けています。

写真はその隠居所の入口にあるスギの様な大木ですが、先述した砂防ダムの建設工事で、現在この木は伐られてしまいました。

藤井さんはこの木を見て「杉と杉菜」「杉の木」が書かれたのではと考えておられます。この木は伐られてしまいましたが、道隣りにある前田家の植林では、今も杉が育っています。

「一本杉はうたふ。/あの山のむかうの/大きな海のなかに、/蝶々のやうな、/白帆を三つ、みたよ。//・・一本杉の下で/杉菜がうたふ。/私もいつか、/あんなに伸びて、/遠くの遠くをみようよ。(杉と杉菜)(Ⅱ-57/上92)」

|

| 10. |

|

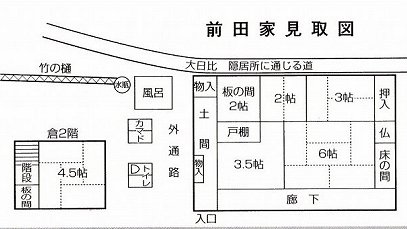

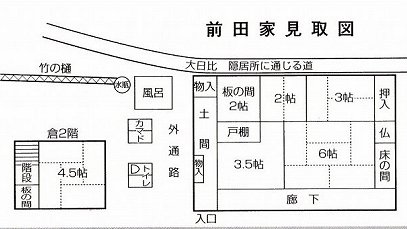

旧・前田家の見取り図

|

終戦直前の20年7月、前田家に疎開されていた藤井さんの記憶では、先の隠居所の左奥の藪から、前田家の裏庭まで竹の樋が引かれ、風呂水に使われていたそうです。そして、あたりには10本近く「橙の木」が植えられ、倉も建っていたそうで倉は「橙の花」に詠われているといいます。 終戦直前の20年7月、前田家に疎開されていた藤井さんの記憶では、先の隠居所の左奥の藪から、前田家の裏庭まで竹の樋が引かれ、風呂水に使われていたそうです。そして、あたりには10本近く「橙の木」が植えられ、倉も建っていたそうで倉は「橙の花」に詠われているといいます。

「泣いじやくり/するたびに、/橙の花のにほひがして來ます。//いつからか、/すねてるに、/誰も探しに来てくれず、//・・壁のなか、/倉のなか、/誰かの笑ふ聲がして、//思ひ出しては泣いじやくる/そのたびに、/橙の、花のにほひがして來ます。

(橙の花)(Ⅲ-130/上170)」

前田ミヨさんは、藤井さんの来た20年3月に、82歳で亡くなられますが、藤井さんはみすゞさんに、「鯨捕り」や「鯨法会」の様子を伝えたのは、伯母の前田ミヨであっただろうと考えています。

「海の鳴る夜は/冬の夜は、/栗を燒き燒き/聽きました。/むかし、むかしの鯨捕り/、ここのこの海、紫津が浦。//・・(鯨捕り)(Ⅲ-201/下102)」

他にも大日比にまつわる詩はあるのですが、このくらいにして話を進めます。ちなみこの見取図の左半分は、県道を通す工事で道の下に埋まってしまいました。

|

| 11. |

法船庵俯瞰(藤井様) 稗田法尼(2007.10)

|

|

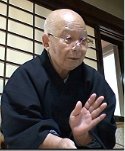

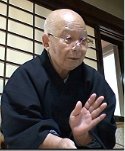

「法船庵」(写真)は浄土宗・西円寺の尼庵で、各地にあった分庵の本寺で、かつては多くの尼僧が厳しい戒律のもと、修行に励んでいました。しかし次第に高齢化が進み、私が藤井さんにお連れ頂き、お話を聞いた時は稗田法尼*1が一人きり*2になっていました。 「法船庵」(写真)は浄土宗・西円寺の尼庵で、各地にあった分庵の本寺で、かつては多くの尼僧が厳しい戒律のもと、修行に励んでいました。しかし次第に高齢化が進み、私が藤井さんにお連れ頂き、お話を聞いた時は稗田法尼*1が一人きり*2になっていました。

長門郷土文化研究会の藤井さんは、法船庵の歴史を残そうと以前から調査されていて、稗田法尼も自分が伝えられる事は、今のうちにと、何でも答えておられた様に思います。そして私の方は、古い大日比の暮らしや、峠道の様子をお聞きしようとしていて、それはこれまでの話の中に、何度も登場していますが、この話の道案内人のお一人です。

稗田さん(右写真・取材当時82歳)は大日比の生れで、昭和13年に、青海島尋常小学校を卒業し、5月(14歳)に法船庵に入りました。しかしあくる日、すぐ三隅の豊原庵に出され、翌年4ヶ月法船庵での修行後、豊原には40年近くいて、その後は法船庵に移りました。(藤井さんのブログ参照)上田芳江著「長門尼僧物語」(昭和54年7月発行)には、昭和52年に法船庵にいた記録があります。

同著によれば、家から尼が出るということは、『一人出家し九族天に生ず』というほど、家族には名誉なことだったといいます。

当初尼になる予定は、義理の姉だったそうですが、稗田さんが8歳の時、父(32)が亡くなり、姉が家を継いだので自分が行く事になりました。稗田さんは豊原庵時代にも年に何度も法船庵に泊って、西円寺の仏事に参加していますが、大日比の実家には立寄れなかったといいます。

*注1) 稗田慈光照心法尼(大正13=1924年11月18日~平成27=2015年12月26日)91歳没

*注2) 外に 宮本惠澄法尼(大日比出身)の写真が、2006年11月13日付けの藤井さんのブログに登場するが、その後入院され亡くなったと聞く。

|

| 12. |

|

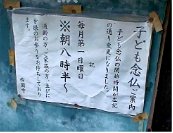

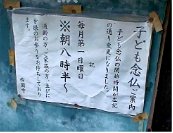

子供念仏絵の張り紙 大日比弁天島

|

夏蜜柑原樹の西本家の塀に、「子ども念仏」の時間変更の張り紙(左写真)があったので、どんな様子だったか法尼に聞いてみました。大日比の子は誰もが、稗田さんも日曜ごとに西円寺*1へ通ったそうです。みんなでお念仏(なんまんだぶ)を唱えて、それが終わると和尚さんが「地獄極楽」の話をされ、最後にお菓子が配られて終わりました。お菓子は左右の親指と人指し指で作った三角ぐらいで、砂糖を塗ったおせんべいの様な物をもらいました。 夏蜜柑原樹の西本家の塀に、「子ども念仏」の時間変更の張り紙(左写真)があったので、どんな様子だったか法尼に聞いてみました。大日比の子は誰もが、稗田さんも日曜ごとに西円寺*1へ通ったそうです。みんなでお念仏(なんまんだぶ)を唱えて、それが終わると和尚さんが「地獄極楽」の話をされ、最後にお菓子が配られて終わりました。お菓子は左右の親指と人指し指で作った三角ぐらいで、砂糖を塗ったおせんべいの様な物をもらいました。

また峠道は普段は草履履きでしたが、雪が降ると短靴(ゴム靴)で歩きました。秋は長門市深川の「赤崎まつり」にも行ったそうです。学校が終わると大泊港の橋本さんちに寄って、花輪や髪にキレを巻いて飾ってもらい、新しい草履で見に行ったといいます。

大日比の「弁天島」でも、10月には大日比祭があります。仙崎の八坂神社から宮司を招いて、弁天島に渡って神事を行いました。もちろんその日はみすゞ兄妹も、およばれしたことでしょう。

*注1) 西円寺は日曜学校発祥の地で、法岸上人が安永8=1779年に子供念仏会を始めた。

|

| 13. |

松本タミ子さん(2012.1) 稗田法尼と谷村敏子さん

|

水仙畑(イメージ)

|

さてそんな法船庵主、稗田さんを支えていたのは地元の方々でした。法船庵には西円寺とともに蓮池がありますが、毎年植替えをしないと、きれいな蓮は咲きません。 さてそんな法船庵主、稗田さんを支えていたのは地元の方々でした。法船庵には西円寺とともに蓮池がありますが、毎年植替えをしないと、きれいな蓮は咲きません。

こうした作業は、地区の人たちの手で行われましたが、その他稗田さんの身近な世話をされてきたのが、いとこでもある松本タミ子さん*1と、その妹にあたる谷村敏子さん*2でした。 稗田さんは毎月々命日の人の回向をあげ、門徒の人から慕われていました。タミ子さんの日課は、稗田さんの電話を受ける事から始まりました。

稗田さんは耳が遠いので、近所にも聞こえるくらいの大声で話したといいます。

留守番を引き受けたり、精進料理を作ると持って行ったり、世話をしておられました。いとこ同士の気安さからか、時には「尼さんにならんにゃ良かった」とか、「あたしが一人残るてな、後どげになろうか」と胸中を打ち明ける事もあったそうです。そんな時民子さんは、持ち前の明るさで稗田さんを励ましていたようです。

谷村さんも、法船庵の掃除や力のいる仕事をして稗田さんを支えました。そんな時稗田さんは、ふるさと大日比に戻っていて良かったと思ったのではないでしょうか。最後の庵主というと、どうしても哀切の情が先にたちますが、救われた気になります。

松本タミ子さんも、いろいろ大日比峠の話をしてくれました。でこぼこ道だったこと、男の子の自転車の輪回し遊びのこと、他にも細かな抜け道があったこと。山で集めたすくど(松の枯葉)や、薪木を背負い峠で一休みをし、仙崎まで売りに行くとよい収入になったこと。冬には水仙の花に、紅い食紅水を吸わせたのが人気で、渡し場でひっぱり売れた(よく売れた)そうです。 松本タミ子さんも、いろいろ大日比峠の話をしてくれました。でこぼこ道だったこと、男の子の自転車の輪回し遊びのこと、他にも細かな抜け道があったこと。山で集めたすくど(松の枯葉)や、薪木を背負い峠で一休みをし、仙崎まで売りに行くとよい収入になったこと。冬には水仙の花に、紅い食紅水を吸わせたのが人気で、渡し場でひっぱり売れた(よく売れた)そうです。

皆に慕われていたタミ子さんは、地区のお年寄りで「もみじ会」を結成し、絵や書道、カラオケの場を作られ元気の源でした。みすゞにちなんだ絵も多くあります。

*注1) 松本タミ子(大正15=1926年10月15日~平成31=2019年1月21日)92歳没

*注2) 谷村敏子(平成29=2017年5月18日)99歳没

|

| 14. |

大日比どんど焼き 王子山からの夕景

|

|

大日比にはまだまだ、正月明けの「どんど焼き」等、昔からの風習が残っていますが、最後の詩はまた「大泊港」にしましょう。楽しかった大日比での思い出を胸に、堅助みすゞ兄妹は峠を下って、仙崎に帰ってきた事と思います。 大日比にはまだまだ、正月明けの「どんど焼き」等、昔からの風習が残っていますが、最後の詩はまた「大泊港」にしましょう。楽しかった大日比での思い出を胸に、堅助みすゞ兄妹は峠を下って、仙崎に帰ってきた事と思います。

「山の祭のかへりみち/送つてくれた伯母樣と、/別れて峠を降りるとき、//杉の梢にちかちかと、/きれいな海が光つてた。//・・みんなお空にあるやうな、/みんなお夢にあるやうな。//・・(大泊港)(Ⅲ-188/下86)」

以上、前項「⑥.瀨戸の渡し」も含め、道案内をしていただいた関係各氏のお陰で、いつか書きたいと思っていた昔の仙崎や、青海島の大泊・青海そして大日比の記事を書くことが出来ました。大変有難うございました。

文中にてすでにご逝去された方々の、ご冥福を心からお祈り申し上げます。

|

「⑥.瀨戸の渡し」ラストに登場したお地蔵さんの前を進むと、真っ直ぐ大日比峠へ行く道と、左手の大泊集落へ行く二叉路が現れます。(写真) 本来の旧道は県道と重なって真っ直ぐ行くのですが、ここを一旦左折した所にあるサンデンバスの駐車場を、回り込むように右折して北上し田んぼ道を横断しても、山裾のどこかで旧道に出会えますが、土地勘の無いと運頼みの道です。

「⑥.瀨戸の渡し」ラストに登場したお地蔵さんの前を進むと、真っ直ぐ大日比峠へ行く道と、左手の大泊集落へ行く二叉路が現れます。(写真) 本来の旧道は県道と重なって真っ直ぐ行くのですが、ここを一旦左折した所にあるサンデンバスの駐車場を、回り込むように右折して北上し田んぼ道を横断しても、山裾のどこかで旧道に出会えますが、土地勘の無いと運頼みの道です。 衛星写真(左)を見て頂きますと、説明した補足が出来るかもしれません。

衛星写真(左)を見て頂きますと、説明した補足が出来るかもしれません。

実際旧道に分け入って見ると、木々に覆われて薄暗いのですが、左の写真などはまだ山裾なので、頭上には隙間があって空が覗いています。またこの辺りはフラットで、何とでも進めるので特に道と言える痕跡もありません。

実際旧道に分け入って見ると、木々に覆われて薄暗いのですが、左の写真などはまだ山裾なので、頭上には隙間があって空が覗いています。またこの辺りはフラットで、何とでも進めるので特に道と言える痕跡もありません。 稗田法尼は、「峠で馬を見たことがない」と言われましたが、みすゞさんとは生まれた年代が、20年程違うからなのでしょう。「峠」という別の詩には馬が登場しています。また法尼は大泊側でも大日比側の峠の畑でも、高きびがたくさんあったと言われました。桑畑や蕎麦畑も両方の峠道にあったそうです。

稗田法尼は、「峠で馬を見たことがない」と言われましたが、みすゞさんとは生まれた年代が、20年程違うからなのでしょう。「峠」という別の詩には馬が登場しています。また法尼は大泊側でも大日比側の峠の畑でも、高きびがたくさんあったと言われました。桑畑や蕎麦畑も両方の峠道にあったそうです。

写真(左)は県道の大日比峠、登り頂上付近です。左に上水道の配水タンクが見えますが、青海大橋を通じて、大日比や通まで水道や電気が通じた事でしょう。橋の建設は島に大きな変化をもたらした事が分ります。左右の切り通しの高さから見ても、かなり山を削って出来た峠道の事です。

写真(左)は県道の大日比峠、登り頂上付近です。左に上水道の配水タンクが見えますが、青海大橋を通じて、大日比や通まで水道や電気が通じた事でしょう。橋の建設は島に大きな変化をもたらした事が分ります。左右の切り通しの高さから見ても、かなり山を削って出来た峠道の事です。

写真(左)は峠頂上からある程度下った地点で、県道と旧道の分岐付近かと想像していますが、旧道においてもやっと木々の隙間から右手前方の視界が開けていた様に思います。行く先には饅頭型の「大日比三師の廟」の山が見え、右の大日比湾には「大日比弁天島」も浮かんでいます。上りと同様県道との分岐点は、はっきりした痕跡がなく、この付近で右崖下の畑方向に降りて行ったかと思われます。

写真(左)は峠頂上からある程度下った地点で、県道と旧道の分岐付近かと想像していますが、旧道においてもやっと木々の隙間から右手前方の視界が開けていた様に思います。行く先には饅頭型の「大日比三師の廟」の山が見え、右の大日比湾には「大日比弁天島」も浮かんでいます。上りと同様県道との分岐点は、はっきりした痕跡がなく、この付近で右崖下の畑方向に降りて行ったかと思われます。

写真は旧道の大日比側出口付近です。ただし降りる向きの写真ではなく、県道との合流点に向かって道の探索を開始した時の写真です。

写真は旧道の大日比側出口付近です。ただし降りる向きの写真ではなく、県道との合流点に向かって道の探索を開始した時の写真です。

写真(左)は戦前の大日比の絵葉書で、手前に見える家が、現・青海屋さん(仕出し)の家と思われます。ここが部落の南端で、峠道は左手からやって来て、青海屋さんの後ろで部落の街道とつながり、山側を湾曲しながら大日比の部落を通り抜けています。

写真(左)は戦前の大日比の絵葉書で、手前に見える家が、現・青海屋さん(仕出し)の家と思われます。ここが部落の南端で、峠道は左手からやって来て、青海屋さんの後ろで部落の街道とつながり、山側を湾曲しながら大日比の部落を通り抜けています。

隠居所とは正しくは「法州上人之遺庵」と言い、西円寺の10世「法州上人」が、隠居所として住んでいました。庵には上人が譲り受けた「アオバス(青蓮)」が株分けされ、西円寺・法船庵の蓮とともに、毎年咲き続けています。

隠居所とは正しくは「法州上人之遺庵」と言い、西円寺の10世「法州上人」が、隠居所として住んでいました。庵には上人が譲り受けた「アオバス(青蓮)」が株分けされ、西円寺・法船庵の蓮とともに、毎年咲き続けています。 終戦直前の20年7月、前田家に疎開されていた藤井さんの記憶では、先の隠居所の左奥の藪から、前田家の裏庭まで竹の樋が引かれ、風呂水に使われていたそうです。そして、あたりには10本近く「橙の木」が植えられ、倉も建っていたそうで倉は「橙の花」に詠われているといいます。

終戦直前の20年7月、前田家に疎開されていた藤井さんの記憶では、先の隠居所の左奥の藪から、前田家の裏庭まで竹の樋が引かれ、風呂水に使われていたそうです。そして、あたりには10本近く「橙の木」が植えられ、倉も建っていたそうで倉は「橙の花」に詠われているといいます。

「法船庵」(写真)は浄土宗・西円寺の尼庵で、各地にあった分庵の本寺で、かつては多くの尼僧が厳しい戒律のもと、修行に励んでいました。しかし次第に高齢化が進み、私が藤井さんにお連れ頂き、お話を聞いた時は稗田法尼*1が一人きり*2になっていました。

「法船庵」(写真)は浄土宗・西円寺の尼庵で、各地にあった分庵の本寺で、かつては多くの尼僧が厳しい戒律のもと、修行に励んでいました。しかし次第に高齢化が進み、私が藤井さんにお連れ頂き、お話を聞いた時は稗田法尼*1が一人きり*2になっていました。

さてそんな法船庵主、稗田さんを支えていたのは地元の方々でした。法船庵には西円寺とともに蓮池がありますが、毎年植替えをしないと、きれいな蓮は咲きません。

さてそんな法船庵主、稗田さんを支えていたのは地元の方々でした。法船庵には西円寺とともに蓮池がありますが、毎年植替えをしないと、きれいな蓮は咲きません。 松本タミ子さんも、いろいろ大日比峠の話をしてくれました。でこぼこ道だったこと、男の子の自転車の輪回し遊びのこと、他にも細かな抜け道があったこと。山で集めたすくど(松の枯葉)や、薪木を背負い峠で一休みをし、仙崎まで売りに行くとよい収入になったこと。冬には水仙の花に、紅い食紅水を吸わせたのが人気で、渡し場でひっぱり売れた(よく売れた)そうです。

松本タミ子さんも、いろいろ大日比峠の話をしてくれました。でこぼこ道だったこと、男の子の自転車の輪回し遊びのこと、他にも細かな抜け道があったこと。山で集めたすくど(松の枯葉)や、薪木を背負い峠で一休みをし、仙崎まで売りに行くとよい収入になったこと。冬には水仙の花に、紅い食紅水を吸わせたのが人気で、渡し場でひっぱり売れた(よく売れた)そうです。 大日比にはまだまだ、正月明けの「どんど焼き」等、昔からの風習が残っていますが、最後の詩はまた「大泊港」にしましょう。楽しかった大日比での思い出を胸に、堅助みすゞ兄妹は峠を下って、仙崎に帰ってきた事と思います。

大日比にはまだまだ、正月明けの「どんど焼き」等、昔からの風習が残っていますが、最後の詩はまた「大泊港」にしましょう。楽しかった大日比での思い出を胸に、堅助みすゞ兄妹は峠を下って、仙崎に帰ってきた事と思います。