| 1. |

出合い

|

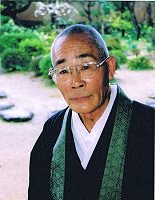

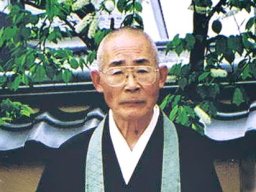

この「人物・メモリアル」のページは、長門での「みすゞ甦り」に尽力された人々のことを少しでも知って戴こうと思い、2004年6月の「大賀佳文*1」さんから開始しました。そして少し前のトップページには、「極楽寺」さんより「みすゞさがし」を受け継いだ、第5代「長門郷土文化研究会」会長の「羽仁雅助*2」さんを据えて掲載してきました。そして主だった人たちの紹介をしてゆく終盤の2012年1月になって、あらためて「極楽寺」さんの果たした重要な役割と、みすゞにつながる不思議な縁を再認識する機会に恵まれました。 この「人物・メモリアル」のページは、長門での「みすゞ甦り」に尽力された人々のことを少しでも知って戴こうと思い、2004年6月の「大賀佳文*1」さんから開始しました。そして少し前のトップページには、「極楽寺」さんより「みすゞさがし」を受け継いだ、第5代「長門郷土文化研究会」会長の「羽仁雅助*2」さんを据えて掲載してきました。そして主だった人たちの紹介をしてゆく終盤の2012年1月になって、あらためて「極楽寺」さんの果たした重要な役割と、みすゞにつながる不思議な縁を再認識する機会に恵まれました。

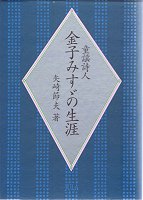

すでに極楽寺さんの話は本文中にも記載していましたが、これだけでは終れないと、長門のみすゞ甦りの原点である、「吉岡泰雄*3」さんをトップページにしようと準備をしてきました。もちろんみすゞ甦りの発端となった奥様である、吉岡尚子(なおこ)さんの話も合わせて書いて行きます。中でも甦り史上有名な「極楽寺での有縁者の集い」は、矢崎節夫氏著「金子みすゞの生涯」の「エピローグ」に書かれていますが、それが私が「みすゞ通り」の取材のため、極楽寺さんを訪ねるきっかけでした。初めて極楽寺さんと出合ったのは、みすゞページを始めて翌年の2003年1月のことです。出合ったといっても当初は手紙のやり取りと、電話を通じて2、3度お話をしたくらいで、その後の訪問でも住職とはすれ違いが続き、とうとう会えずじまいに終わってしまいました。

ところでこのシリーズの冒頭の紹介コーナーでは、私がかってに愛称として各方のニックネームをつけています。もちろん最初に書いた大賀さんの「仙崎の玉三郎」は、大賀さん自ら名乗った自称でしたが、それ以来人物に何か因んだニックネームにしてきました。吉岡住職のことは固そうな感じの「住職」より、柔らかなイメージの「みすゞ園長さん」かと苦し紛れに思いついたのですが、これが中々悪くなかったことに後々気づかされるのでした。では前置きはこのくらいにして始めていきたいと思います。

*注1) 大賀佳文氏(昭和16=1941年1 月9日生~平成15=2003年6月4日 62歳没)

*注2) 羽仁雅輔氏(明治44=1911年7月27日生~平成7=1995年11月25日

84歳没)

*注3) 吉岡泰雄氏(昭和8=1933年1月16日生~平成22=2010年7月22日

77歳没)

|

| 2. |

極楽寺山門絵葉書(仙崎町時代*1/極楽寺様)/

本尊・阿弥陀如来

|

.jpg)  紫津浦山(しつらざん)極楽寺の歴史は延暦3(784)年、青海島の紫津浦(しつうら/しつら)の海底から阿弥陀如来像が網にかかって揚がった所から始まります。永治元(1141)年には、これを本尊として青海島・商人(あきうど)部落に光明寺が開かれ、源平の兵火で商人部落が荒廃した後、建長3(1251)年に寺を瀬戸崎の道場原(南の原)に移し、僧・道妙が小堂を開き道成寺とします。正嘉年中(1257-58)出火で堂が焼け、本尊の左手三指が損傷。つづき永仁元(1293)年、北条資平が先祖菩提のため極楽寺を建立し、文亀2(1502)年、智弁上人が真言を浄土宗にあらためて寺を再興。寛文4(1664)年、現在地に移転し現本堂は昭和31(1956)年の再建とのことです。(参考「ながと歴史散歩」)

紫津浦山(しつらざん)極楽寺の歴史は延暦3(784)年、青海島の紫津浦(しつうら/しつら)の海底から阿弥陀如来像が網にかかって揚がった所から始まります。永治元(1141)年には、これを本尊として青海島・商人(あきうど)部落に光明寺が開かれ、源平の兵火で商人部落が荒廃した後、建長3(1251)年に寺を瀬戸崎の道場原(南の原)に移し、僧・道妙が小堂を開き道成寺とします。正嘉年中(1257-58)出火で堂が焼け、本尊の左手三指が損傷。つづき永仁元(1293)年、北条資平が先祖菩提のため極楽寺を建立し、文亀2(1502)年、智弁上人が真言を浄土宗にあらためて寺を再興。寛文4(1664)年、現在地に移転し現本堂は昭和31(1956)年の再建とのことです。(参考「ながと歴史散歩」)

ということで極楽寺は文亀2年以来、京都・知恩院の直末寺となっています。ですから住職に異動のある時は知恩院の命により行われますが、昭和11(1936)年のこと、極楽寺28世の中山住職が別寺へ行くことになり、その後を引き継いだのが吉岡眞雄*2住職(吉岡泰雄住職の父)でした。というわけで当時吉岡家は松山の来迎寺に勤めて居ましたが、遠く長門の極楽寺ヘ移り住むこととなりました。5男で後に極楽寺を引き継ぐ泰雄住職はまだ3歳の時でした。

*注1) 仙崎町時代。大正3(1914)年4月15日~昭和29(1954)年3月30日。

*注2) 吉岡眞雄氏(第29世極楽寺住職、明治27(1894)年2月15日~昭和36=1961年1月16日

66歳没)山口県大島郡出身。

|

| 3. |

S8(1933)年の仙崎「水郷仙崎町」(部分切出し及び画像補正/長門市市立図書館蔵)

|

|

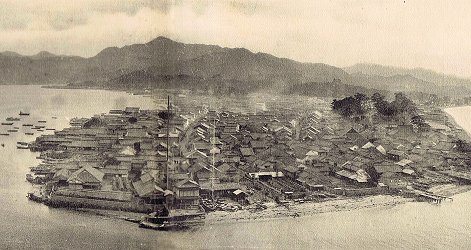

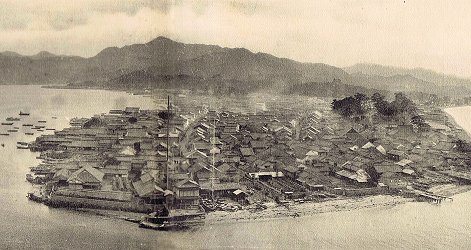

左写真は「仙崎驛開通記念」(昭和8年7月26日旅客営業開始)の時作成された、「観光写真集」の中の仙崎全景写真の主要部ですが、八王子公園(現在の王子山公園)から撮影した仙崎です。

左写真は「仙崎驛開通記念」(昭和8年7月26日旅客営業開始)の時作成された、「観光写真集」の中の仙崎全景写真の主要部ですが、八王子公園(現在の王子山公園)から撮影した仙崎です。

この写真で貴重なのは写真集の制作年が昭和8年と判っていることで、金子みすゞ(昭和5年没)の見ていた景色とほぼ同じ時代ということです。

別項の「竹内三郎さん」の記事内でも説明していますが、手前に建つ2つの塔は青海島への電話用(左)と送電塔(右)で、「瀬戸の渡し」は右はじの桟橋の場所になります。その「渡し」から少し上手に目を移すと、こんもり繁る黒い杜が見えますがここが「極楽寺」です。そう当時の極楽寺は鬱蒼とした松の木に覆われていたのでした。

|

| 4. |

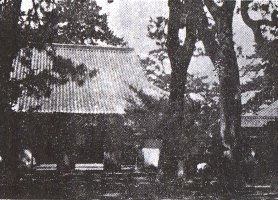

S8年頃の極楽寺(山口縣寺院沿革史より) と 現在の極楽寺(2005.1)

|

|

右写真は昭和8(1933)年に発行された「山口縣寺院沿革史」に載っている極楽寺本堂ですが、境内には松の木らしき大木が見えます。泰雄住職は当時の様子を「堂内は鬱蒼としていた。」と話されていました。また今回お話をうかがった尚子さんによれば、これらの松の木は昭和30年代の本堂再建用に使われたと言います。 右写真は昭和8(1933)年に発行された「山口縣寺院沿革史」に載っている極楽寺本堂ですが、境内には松の木らしき大木が見えます。泰雄住職は当時の様子を「堂内は鬱蒼としていた。」と話されていました。また今回お話をうかがった尚子さんによれば、これらの松の木は昭和30年代の本堂再建用に使われたと言います。

その後も防風林として残った松が36本もあり、大風の日はザワザワと騒がしく、雨の日に傘をさしていると青大将とおぼしき蛇が枝から降ってきたそうです。現在の明るい極楽寺からはまるで想像も出来ない境内の様子です。

それに関連し生前の吉岡住職から電話で聞いた時の、断片メモ(2003年)を紹介したいと思います。

『私は昭和10年代からしか知らない。昭和8年生まれで父に連れられてこの極楽寺に来た。みすゞさんが生存中は、極楽寺はまだ妻帯を許していなかった。その当時のことは丸茂さん*1によく聞いた。

極楽寺が(正式に)妻帯を許したのは昭和36(1961)年、私の代*2から。だからみすゞさんの時代、(極楽寺に)女が単独で出入りすると言えば文英堂くらいか。みすゞさんが来たとしてもお母さんと一緒に来たのではないか? 女は必ず二人で来たものだった。魚屋は一切出入りしなかった。』

と言われる一方、当時の極楽寺は現在の図書館の役割もしていたそうです。この「山口縣寺院沿革史」によれば、

『紫津浦少年會を大正四年設立し簡易圖書館を設けて縦覧に供し且又毎年二回宛大正十五年以来虫齒の無料診療を行ひ一般に喜ばれつゝあり』とあります。大正四年はみすゞさんも12歳頃ですから、本を見に行ったり、新しい本の配達について行ったことがあったかもしれません。極楽寺の当時の側面が見える話です。

*注1)丸茂寛治氏(明治38=1905年3月7日生~平成19=2007年11月21日

102歳没)当時極楽寺には大人の小僧さんが二人いて、丸茂さんも小僧さん的な役割でしばらく極楽寺にいた。

*注2)事実上は異動で極楽寺に入った父29世の代からと思われるが、入山後に結婚したのは泰雄住職が初めてとなる。

|

| 5. |

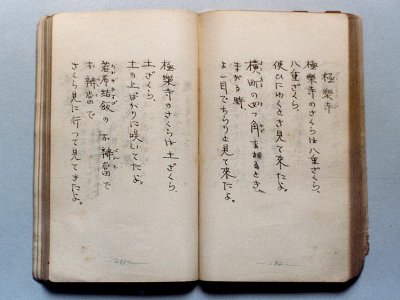

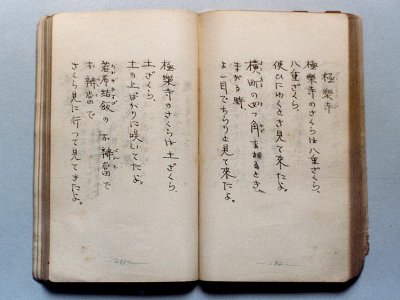

遺稿集にある「極楽寺」の詩のページ (写真/極楽寺様)

|

|

写真はみすゞさんが残したの3冊の遺稿集の3冊目にある、「さみしい王女」(234-235ページ)に書かれた直筆の「極樂寺」の詩で、いわゆる「仙崎八景」*1の中の1つです。こんな機会はめったにありませんので、句読点も原文になるべく忠実にして「旧漢字かな」で転載してみました。

写真はみすゞさんが残したの3冊の遺稿集の3冊目にある、「さみしい王女」(234-235ページ)に書かれた直筆の「極樂寺」の詩で、いわゆる「仙崎八景」*1の中の1つです。こんな機会はめったにありませんので、句読点も原文になるべく忠実にして「旧漢字かな」で転載してみました。

「極樂寺のさくらは八重ざくら、/八重ざくら、/使ひにゆくとき見て來たよ。//横町(よこちよ)の四(よ)つ角(かど)まがるとき、/まがる時、/よこ目でちらりと見て來たよ。//極樂寺のさくらは土ざくら、/土ざくら、/土の上ばかりに咲いてたよ。//若布結飯(わかめむすび)のお辨當(べんと)で/お辨當(べんと)で/さくら見に行つて見てきたよ。」

上手な字というよりも、ほんとうにかわいらしいほっこりとした文字で、残っている葉書や他の作品の字と比べても、この詩集のために丁寧に書き込んでいるように思えます。さて前項の続きになりますが、以下も「極楽寺の桜」について住職の言われた断片メモです。

『当時、新町(現・みすゞ)通りを北から来ると、極楽寺が最初の桜だった。北から商家ばかりだから、家の前に木があることはない。仙崎も3月10日前後までは実に冬が厳しい。青海島から北風が吹き下ろす。彼岸頃までは春が来た感じがしない。町を歩く人もほとんどいない。東北から沖縄へ行った様な感じで、4月になると春めいてがらっと空気が変わる。いま八重桜は終ったのもあるし、満開のもある。土ざくら*2が満開です。』(取材日

2003年4月10日)

*注1) 仙崎八景。「花津浦」「辨天島」「王子山」「小松原」「極樂寺」「波の橋立」「大泊港」「祇園社」の仙崎の名所八景。近年みすゞの実家である金子書店発行の仙崎八景「絵葉書」が発見されたが、「極樂寺」の部分が青海島大日比の「西圓寺」になっている。観光名所としての「西圓寺」と、みすゞ自身の思い出につながる「極樂寺」との違いからきた選択なのだろうか。

*注2)

土ざくら。この土ざくらは、みすゞの詩にあるものとは違う土ざくらを住職が植え替えたもの。

|

| 6. |

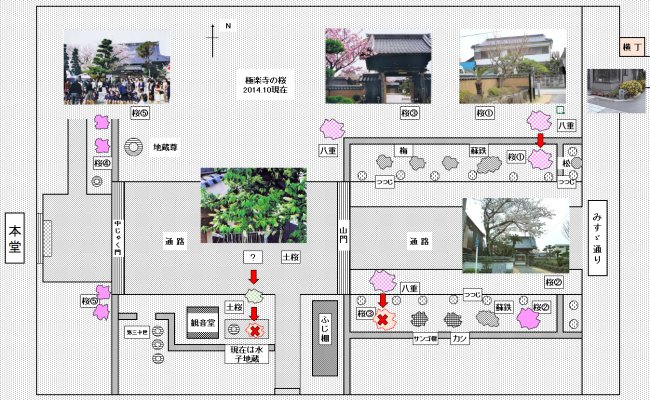

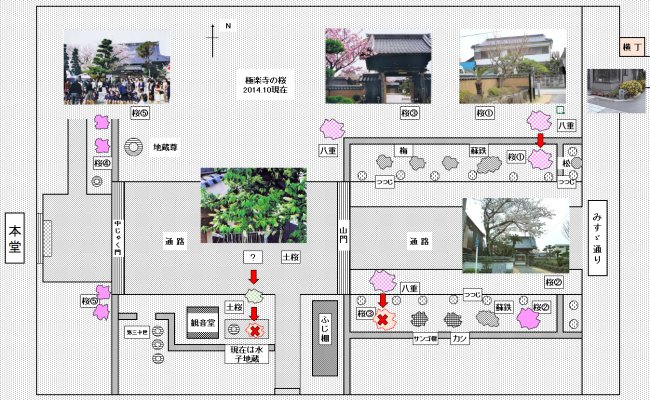

極楽寺の桜 位置図(2014.10)図をクリックすると拡大

|

極楽寺さんより、過去に撮影した桜の写真とその位置を書いて頂いたので、今では無くなってしまった桜もありますが位置図を作ってみました。(図をクリックすると拡大できます) 極楽寺さんより、過去に撮影した桜の写真とその位置を書いて頂いたので、今では無くなってしまった桜もありますが位置図を作ってみました。(図をクリックすると拡大できます)

右手がみすゞ通りで、まず入り口の参道両脇に桜の木があります。山門に向かって右側の桜①は、今は二代目となりますがこの位置にあった桜が、みすゞの詩に出て来る「八重ざくら」になると思います。ついでに言えば、この先通りを少し北に行った所に「横丁(詩では横町)」の碑があります。この角をまがる時、みすゞの眼に「八重ざくら」が映ったわけです。残念ながらこの八重桜は、昭和56、7年頃シロアリにやられて植え替えられています。

入口左側はソメイヨシノ(桜②)ですが、なかなかの大木(下段右写真/藤井様)です。その奥、山門左手前にも八重ざくら(上段中写真/2008.4.9)がありました。ごらんのようにピンクのきれいな桜でしたが、その後枯れたため伐採(2014年6月)されました。なお現在桜や蘇鉄の植わっている、両脇の生垣は石垣積みですが、以前は玉垣でしたのでより風情がありました。

山門をくぐって左手「観音堂」の手前に、「土ざくら」(写真/境内中央)があります。もっともみすゞの見た「土ざくら」とは別もので、郷土文化研究会の羽仁さん等に言われ、吉岡住職が営林省に頼んで「土ざくら」種の苗木を植えて貰ったものですが、元々山地に育つ種のせいか7-8年で枯れてしまいました。位置図内の「土桜」や冒頭写真の吉岡住職の背景の花がそうです。(2001.4.21撮影)

上記の話から私が推測するに、みすゞ甦り当時において誰も、土ざくらの場所や姿を特定出来ていなかったのではと考えています。私は土ざくらというのは土の上に出た桜の小枝に、ちょこんと花をつけた桜ではなかったかと想像しています。皆さんはどう思われますでしょうか?

現在「極楽寺の桜」として、写真映り的によく紹介されるのは、中じゃく門を入った庭にある桜④、⑤でしょうか。特に門左手の桜⑤は大きな古木で、本堂をバックに見映えのするソメイヨシノで、入園式の記念写真(上段左/1992年)の背景にもなっています。また大木なので木陰にもなり、あおい園児もここでお花見することもあるようです。

|

| 7. |

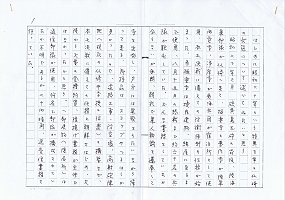

戦中戦後の極楽寺の様子を綴った、吉岡住職の原稿 と 当時の極楽寺が書かれた「藝術新潮」

|

ところで極楽寺では戦前から「明照(めいしょう)保育園」という施設を、先代の眞雄住職がやっていました。しかし戦争も終戦の年の3月となると、眞雄住職も兵隊に行くこととなり閉園し、本土決戦に供え極楽寺も本堂や庫裡が陸軍の中隊本部として接収され、境内にあった隠居所も通信部隊が使用していました。当時の事を記録した泰雄住職の原稿用紙(写真左)が残っています。 ところで極楽寺では戦前から「明照(めいしょう)保育園」という施設を、先代の眞雄住職がやっていました。しかし戦争も終戦の年の3月となると、眞雄住職も兵隊に行くこととなり閉園し、本土決戦に供え極楽寺も本堂や庫裡が陸軍の中隊本部として接収され、境内にあった隠居所も通信部隊が使用していました。当時の事を記録した泰雄住職の原稿用紙(写真左)が残っています。

原稿及びその他の資料によれば、終戦の年のこと当時後を任された泰雄住職は中学一年生でしたが、少年僧として父の代わりを務め、深川湾の機雷に触れたり、または機銃掃射で亡くなった兵士を弔いました。ついで終戦後の仙崎は引揚げ港となり、一年にわたって極楽寺は引揚げした病人の一時救護所となり、本堂は病人と付き添い家族にあてがわれ、庫裡は看護婦および医師の詰所となります。せっかく日本に戻ったのにここで亡くなる人もいました。その一方この極楽寺で生まれた生命もあったそうです。吉岡住職はそんな当時の極楽寺の様子を、原稿用紙に書き残しています。

また後年になって当時のことや、極楽寺の桜はいろいろな雑誌などに書かれるようになりました。著名な美術エッセイスト洲之内徹氏(1913.1-1987.10)も、仙崎港の引揚げ者で「藝術新潮」1976(S51)年4月号(右写真)の、長期連載エッセイ「気まぐれ美術館」に「桜について」という文を寄せています。(以下抜粋及び筆者注釈/元資料提供・極楽寺様)

『心に残る美しい桜が、私にはいくつかある。・・終戦の翌年の春、私は女房と二人の男の子をつれて、北支の山西省から引揚げてきて、山口県の仙崎ヘ上陸したが、あのあたり一帯、ちょうど桜が満開であった。』(注、この時著者の次男ははしかにかかり、一週間ほど極楽寺の患者収容所に泊っていました)『そこの寺の門前にも一本の満開の桜の木があって、桜吹雪が風に乗って通りの方まで飛んでいくのであったが、・・』

(著者はそんなある日、上陸したばかりの二人の兵隊が、桜の下で話しているのを耳にします。)

『寺の前までくると、ひとりが花を散りこぼしている桜の梢を見上げて、もうひとりに、「おい、夢のようだなァ」と、言った。そして、二人で桜を仰ぎながら通りすぎて行った。「夢のよう」とい使い古されて殆ど無意味になってしまった言葉が、あんなに生々と、感動的に使われるのを、私はあのとき限り、前にも後ろにも聞いたことがない。彼らにとってはほんとうに、文字通り、夢のような心地だったろう。』

(『桜吹雪が風に乗って通りの方まで飛んでいく』の記述からして、この桜は入口左にあったソメイヨシノの方だったでしょうか。大陸から命からがら引揚げてきた時、咲いていた極楽寺の桜は復員した人々を、こんなに温かく迎えていたのでした。極楽寺の桜にはこんな物語もあったのですね。)

|

| 8. |

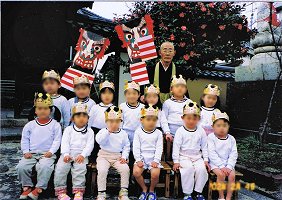

極楽寺とあおい幼稚園の園児(2012.1) と 戦前の明照保育園(S12~13頃/極楽寺様)

|

さて写真は極楽寺さんが運営する「あおい幼稚園」の園庭の様子です。1月の寒空の中、子どもたちは元気いっぱいでした。そして右は戦前にあった明照保育園の様子です。(左端は父・眞雄住職)そして戦後となり、吉岡住職は大津高校から山口大学を経て、大正大学に修学し僧の資格を得、再建されたの本堂にて昭和35(1960)年、晋山式を迎えその年に結婚します。 さて写真は極楽寺さんが運営する「あおい幼稚園」の園庭の様子です。1月の寒空の中、子どもたちは元気いっぱいでした。そして右は戦前にあった明照保育園の様子です。(左端は父・眞雄住職)そして戦後となり、吉岡住職は大津高校から山口大学を経て、大正大学に修学し僧の資格を得、再建されたの本堂にて昭和35(1960)年、晋山式を迎えその年に結婚します。

そしてかつての明照保育園は、新たに「あおい幼稚園」として昭和39(1964)年3月に開園したのでした。吉岡住職は幼稚園長を兼務し尚子さんも副園長となります。病気がちだった眞雄住職は本堂を再建した翌年、新しい幼稚園を見ることなく亡くなられました。かつての隠居所だった場所は、現在園舎となっています。

ところで吉岡住職は大の本好きで、子どもの本等もあおい幼稚園の開園前から童話、絵本等を収集していました。もちろん開園後も園の文庫を充実させていきます。まだ地方の図書館には子供向けの本があまり揃ってなかった時代でした。以後、副園長の尚子さんもバザーの収益が出ると、小倉まで児童本を係の保護者と一緒に買い付けに行きました。小倉には本の問屋があり、通常の仕入れより安く本が購入出来たのです。

|

| 9. |

現在のあおい幼稚園の「うさぎ文庫」の一部

|

|

.jpg) さて4項で述べたように、大正4(1915)年から極楽寺には「紫津浦少年會」が設立され、簡易図書館にて図書が縦覧されていました。その中に児童本があったかは不明ですが、思えば簡易図書館があおい幼稚園文庫の原点だったのかもしれません。現在文庫は写真のように閲覧室の収納スペースを軽く超え、長い廊下全体をも活用する状態で、週1回貸し出しもされているそうです。

さて4項で述べたように、大正4(1915)年から極楽寺には「紫津浦少年會」が設立され、簡易図書館にて図書が縦覧されていました。その中に児童本があったかは不明ですが、思えば簡易図書館があおい幼稚園文庫の原点だったのかもしれません。現在文庫は写真のように閲覧室の収納スペースを軽く超え、長い廊下全体をも活用する状態で、週1回貸し出しもされているそうです。

ところで私も今回知ったのですが、家庭文庫の多くは奉仕活動として、児童文庫の開設をしていることを知りました。下関にもそんな文庫を運営している、大島聡子(としこ)さんの「むぎっこ・ぶんこ」と言う文庫がありました。

大島さんはその後「繭の会」(現・下関みすゞ会)を立ち上げています。また長門には大島さんと交流のある、木橋弥生さんの「草の実文庫」がありました。そして木橋さんのお子さんは、昭和53年から58年まであおい幼稚園児だったのでした。こうした小さなつながりがあおい幼稚園を、そして極楽寺を昭和57年8月の長門でのみすゞの甦りへと結びつけていくことになります。

|

| 10. |

下関市役所・上田中町庁舎 (旧・下関市立中央図書館)

|

昭和57(1982)年3月のこと、木橋さんは下関の大島さんから誘いを受け尚子さんと共に、下関の図書館(写真)のホールで開催された2つの講演に参加します。ひとつは下関で童話の読み聞かせと語りをしている小畑乃武子氏の講演で、以前あおい幼稚園でも講演をしてもらっていました。そしてもうひとつは児童文学者・矢崎節夫氏の講演でした。その講演の終了後に大島さんの誘いで文庫仲間が「むぎっこ・ぶんこ」に集まり、矢崎氏を囲む小さな集いが開かれました。

昭和57(1982)年3月のこと、木橋さんは下関の大島さんから誘いを受け尚子さんと共に、下関の図書館(写真)のホールで開催された2つの講演に参加します。ひとつは下関で童話の読み聞かせと語りをしている小畑乃武子氏の講演で、以前あおい幼稚園でも講演をしてもらっていました。そしてもうひとつは児童文学者・矢崎節夫氏の講演でした。その講演の終了後に大島さんの誘いで文庫仲間が「むぎっこ・ぶんこ」に集まり、矢崎氏を囲む小さな集いが開かれました。

この時まだみすゞは甦っておらず、みすゞの話は何も出なかったのですが、その場における自己紹介で尚子さんは「萩と下関のあいだに長門市というところがあって、その長門の仙崎にある極楽寺がやっているあおい幼稚園から来ました。」といった感じの挨拶をされました。

その時はそれだけの話でしたが、同じ年の6月20日、矢崎さんはついに劇団若草を主宰するみすゞの弟・上山雅輔氏にたどり着き、みすゞが仙崎出身と言うことが分かったのでした。

2013年12月に発行された「金子みすゞの110年」(JULA出版局)に出ているように、この時矢崎氏と会った上山雅輔氏も「萩と下関のあいだ」という言い方をされたようです。矢崎さんはこの手がかりをきっかけに大島さん経由で木橋さんへ、そして尚子さんに「みすゞの調査」を依頼されたのでしょう。当時尚子さんが受けた依頼の記憶では「下関の講演で講師だった人が、仙崎出身の金子テルさんという人をさがしてほしいと言ってきている」というような内容でした。金子テルが大正時代の童謡詩人だったとか、大津高女出身とかもわからない断片情報で聞いていたのでした。

|

| 11. |

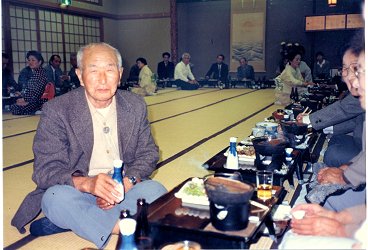

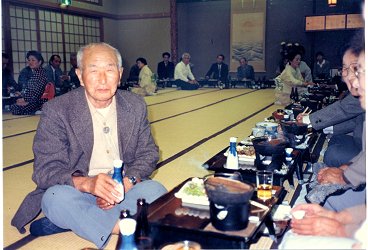

「丸茂寛治さん」S63(1988)年10月(まど・みちおさん歓迎会にて/極楽寺様)

|

さて、そこから極楽寺さんの「みすゞさがし」を開始されて、みすゞの有縁者が極楽寺に集まるのは、実質わずか2ヶ月弱のことなので、簡単に見つかったように思えますが実際は大変だったようです。 さて、そこから極楽寺さんの「みすゞさがし」を開始されて、みすゞの有縁者が極楽寺に集まるのは、実質わずか2ヶ月弱のことなので、簡単に見つかったように思えますが実際は大変だったようです。

当初は何の糸口もつかめず、ただ時間だけが過ぎていきました。住職も尚子さんも金子の姓の家を探したり、寺の檀家などもあたってみましたが、何の手がかりも得られずじまいでした。あちこち尋ね歩き、これだけ聞いてもわからないなら、もうだめかと尚子さんも思いましたが、最後に訪ねた近所のおばあちゃんから「私より古くからいる、丸茂寛治さんに聞いてみたら?」と言われました。

当時丸茂さんは祇園町でスポーツ用品店を経営していましたが、尚子さんが言われたその足で訪ねていくと「ああ、テルちゃんの事なら、そりゃーよう知っちょるよ」と、目を細めニコニコされて言われたそうです。その時尚子さんは目の前に光がさしたようで、緊迫していた気持ちがすっと楽になったそうです。そして今まで方向違いの所を訪ねていたから、分からなかったのだと思ったそうです。確かにここで尚子さんが諦めていたら、「みすゞの甦り」は(いずれは分かったものの)大きく遅れ、違った形になっていたかもしれません。 丸茂さんはみすゞとは年回りが2歳弱年下になりますが、3月生まれなので学年では一級下で、みすゞの事も昔の仙崎の事にも詳しい人でした。おそらく丸茂さんから金子書店のことや、大津高女に行っていたこと、また下関の上山文英堂で丁稚として働いていたこともるので、そこから同じく番頭で働いていた同郷の藤田初一さんも見つかったことでしょう。また今野勉著 「金子みすゞふたたび」によれば、丸茂家からは青海島「通」の石津幸吉さん(みすゞの父・庄之助さんの兄)のところに、マツさんが嫁に行っています。

|

| 12. |

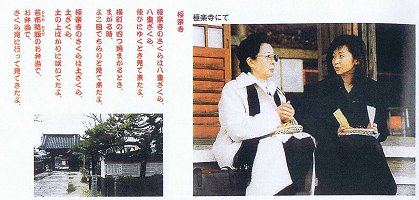

極楽寺の庫裡 と 本堂前での記念写真(写真/極楽寺様)

|

|

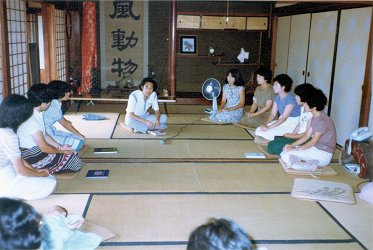

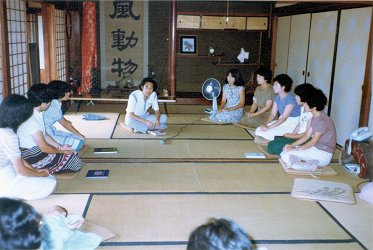

こうして丸茂さんが見つかったことを起点に、有縁者が次々に見つかっていきます。そして極楽寺さんからの呼びかけに応じ、昭和57(1982)年8月11日午後、極楽寺の広間にはみすゞの有縁者が集いました。 こうして丸茂さんが見つかったことを起点に、有縁者が次々に見つかっていきます。そして極楽寺さんからの呼びかけに応じ、昭和57(1982)年8月11日午後、極楽寺の広間にはみすゞの有縁者が集いました。

その時の様子は「金子みすゞの生涯」の中に詳しくありますが、これが長門における「みすゞ甦りの原点」となります。

その会合の後、本堂前にて記念撮影をしたのが右写真で、前列右から木橋弥生さん(「草の実文庫」主宰)、佐藤綾子さん(丸茂さんの知り合い)、藤田初一さん(元・上山文英堂番頭)、大島ヒデさん(旧姓・田中、みすゞの小学校時代の担任)、木村鈴子さん(金子書店の後を継いだ木村聖文堂店主)、重山初枝さん(金子家の親戚)、後列右から大島聡子さん(下関「むぎっこ・ぶんこ」主宰)、吉岡尚子さん(極楽寺)、丸茂寛治さん(元・上山文英堂丁稚)、矢崎節夫さん(児童文学者)となります。

写真の中の女の子は木橋さんの娘さんだそうですが、木橋さんの御主人・悦二さんは当時みすゞの母校となる大津高校に勤めており、大津高女時代のみすゞの資料を提供していますが、この日の集りは矢崎さんが朝、大津高校に立ち寄った後に行われたようです。お盆前のことで吉岡住職は檀家回りのため不在で、写真には写っていません。尚子さんにとってもあわただしい一日でしたが、この時及び以後の印象として「(北浦の)漁業の町仙崎に、「児童文学」という大きな光がさしこんだ様に思われたそうです。そして日々接している、幼児教育の重大さを再認識されたとのことでした。

|

| 13. |

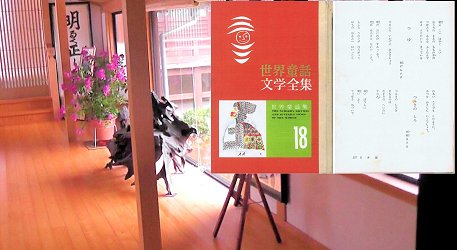

極楽寺の玄関先 と 世界童話文学全集18にある「みすゞの詩(つゆ)」のページ

|

ところでこの有縁者の集いの前に、庫裡の玄関先で興味深い出来事がありました。 ところでこの有縁者の集いの前に、庫裡の玄関先で興味深い出来事がありました。

極楽寺に到着した矢崎さんは、玄関先で自著や「極楽寺」の詩のコピーを渡しながら来訪の挨拶をするのですが、尚子さんはその時初めて、みすゞの詩に「極楽寺」があることに驚かされます。

またこの玄関先は現在は中庭が見えるよう改装されていますが、当時は壁がありその手前に本棚が置かれていました。そしてその中には世界童話全集*1が並んでいました。

矢崎さんはその全集を見るとすかさず、18巻目を取り出しみすゞの「つゆ」の載ったページを尚子さんに開いてみせました。尚子さんはもちろん、その場に居た誰もがこの出会いには驚いたといいます。

この全集は全18巻で世界のありとあらゆる作品を収めた本なので、尚子さんも意識して個々の作者まで見ていなかったし、その場に居た人々にとっても、みすゞはまだ誰も知らない童謡詩人なのでした。

しかしこの驚くべき出会いが起きたのも、極楽寺さんが昭和39年よりあおい幼稚園をしており、吉岡住職が開園以前よりこのような児童本を収集していたからこそでした。みすゞさんは仙崎での甦りの挨拶にちょっぴり、いたずらっ気を起こしたようです。

*注1)

世界童話文学全集。昭和34~36(1959~1961)年にかけて1巻から18巻が講談社より刊行。ギリシャ神話から世界の童話、聖書物語までを含む。第18巻は安藤一郎・佐藤義美編(編集委員は全7人)で「世界童謡集」となっており、マザーグースなどの英米編から東洋編までを安藤一郎が、日本編を佐藤義美が解説している。イギリス編にはクリスティーナ・ロゼッティや、日本の現代編には白秋・八十・雨情~まど・みちお等170編の作品が並ぶ。

|

| 14. |

郷土文化研究会による、矢崎氏歓迎昼食会

S58.8.17(水津氏アルバム)

|

この集いの後、長門での本格的なみすゞ調査が始まったのは、翌昭和58(1983)年3月10日の、みすゞ命日に矢崎氏が再来仙してからのことです。最初の集い以来、極楽寺さんは出来うる限りの協力をしてきましたが、自分たちだけでは支えきれない悩みを抱えていました。 この集いの後、長門での本格的なみすゞ調査が始まったのは、翌昭和58(1983)年3月10日の、みすゞ命日に矢崎氏が再来仙してからのことです。最初の集い以来、極楽寺さんは出来うる限りの協力をしてきましたが、自分たちだけでは支えきれない悩みを抱えていました。

その一つは「これまで以上に深く掘り下げた協力となると時間もかかり、寺や幼稚園の片手間には出来ないこと」、そしてもっと肝心なことは「地元で偉大な童謡詩人が発掘されようという時、自分たちだけの秘密にしているような話では無く、広く公に活動している組織に知らせるべきではないか」ということでした。

この話をどこに持っていけばいいのか、どこだったら協力を受け入れてくれるのか、悩んだ末に吉岡住職が電話したのが「長門郷土文化研究会」でした。そしてその時ちょうど電話をとったのが、このシリーズにも登場する光田英一*1さんでした。光田さんはすぐ会長の羽仁雅助さんに知らせ、昭和58年3月末日*2、極楽寺にて矢崎節夫氏と郷土文化研究会の面々が顔を合わせます。

そして集まった誰もがみすゞの詩に感銘し、全員一致で調査の協力を申し出るのでした。その当初からのメンバーでは特に羽仁、光田、水津*3の3氏が精力的に協力し、みすゞの調査はもちろん、市民への喧伝活動に尽力しました。尚子さんは光田さんから「私がしようね」と言われたそうです。それはどんなに心強い言葉だったことでしょう。

その後の郷土文化研究会の活動は目覚ましく、調査も進めながら、光田さんは公民館で「金子みすず童謡抄」の講演をし、羽仁さんは矢崎氏を招いて、市民向けの「金子みすずを紹介する講演会」を開催します。掲載写真はそのときの歓迎昼食会のものです。(左手前から水津、一人おき光田、(後方の)羽仁、右手前から重山、一人おき矢崎、丸茂の各氏)

*注1) 光田英一氏(大正9=1920年2月16日生~平成11=1999年1月9日

78歳没)

*注2)

3月末日。羽仁氏メモでは3月22日、「金子みすゞの110年」にある矢崎氏の記述では3月23日となっている。

*注3) 水津百合信氏(大正14=1925年3月13日生~平成25=2013年4月19日 88歳没)

|

| 15. |

矢崎氏による絵本についての講演会

S57.8.12 (写真/極楽寺様)

|

こうして以後のみすゞの甦りの活動は、長門郷土文化研究会、及びそこから派生した形の長門みすゞ会が、中心になって協力することになりますが、とくに羽仁、光田、水津さんは共通の中心メンバーでした。その後のメンバーの活躍は個々の方のページを参照ください。

こうして以後のみすゞの甦りの活動は、長門郷土文化研究会、及びそこから派生した形の長門みすゞ会が、中心になって協力することになりますが、とくに羽仁、光田、水津さんは共通の中心メンバーでした。その後のメンバーの活躍は個々の方のページを参照ください。

ところで私はこの協力によって、極楽寺さんが大きく関与する役割的なものは終わったと思っていました。しかし実際はそうではなかったのです。極楽寺さんとみすゞとの結びつきは、新たな局面を築いていくことになります。

写真は昭和57年8月、最初の集いがあった翌日12日に開かれた、極楽寺での矢崎氏の絵本についての父兄向けの講演会の様子です。これをはじめとし極楽寺さんは、矢崎氏が来仙するたび講師に招いて同様な講演を何度も依頼されています。そういう場ではもちろんみすゞの話も出ました。こうした形で幼稚園の保護者にも、みすゞの詩は伝わっていったのでした。

こういった講演などは、まさに極楽寺さんが幼稚園をやっていたからこその話で、吉岡園長、副園長はそんな活動を通して、みすゞの詩が幼児教育にも生かせると体感された様に思います。実際当時のお母さん方より、子どもが本をよく読むようになった、詩を書くようになった、サイン入りの本を大切にしている、と感謝の声がたくさん届きました。もとより「あおい幼稚園」は、聖徳太子の十七条憲法にある「和をもって貴しとなす」(第一条)、「まごころをこめて三宝*1)を敬う」(第二条)の二つを基本に、佛教の第一殺生戒(生きとし生けるものの生命を大切にする)を建学精神としています。難しい言葉を使わなくとも、みすゞの分かりやすく優しい人の心を打つ詩は、園児にも容易に理解されていきます。このようにみすゞの詩は、現在もあおい幼稚園の日々の教育の中に生きています。

*注1) 三宝、仏教用語で「仏・法・僧」のこと。あおい幼稚園ではこの三宝を「いつも明るく・正しく・仲良く」という言葉にして指導している。

|

| 16. |

S58.9 仙崎小学校でのみすゞの成績調査

(写真/極楽寺様)

|

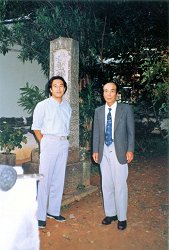

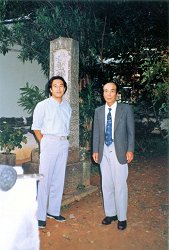

前述のように主要なみすゞの調査活動は、羽仁・光田・水津さん等・郷土文化研究会に引き継がれましたが、その後も極楽寺さんは要所要所では主体的に調査に携わっています。写真は昭和58(1983)9月のもので、矢崎さんがみすゞの母校・仙崎小学校にみすゞの小学校時代の成績票を調査に行った時、吉岡住職が同行して撮ったものです。 前述のように主要なみすゞの調査活動は、羽仁・光田・水津さん等・郷土文化研究会に引き継がれましたが、その後も極楽寺さんは要所要所では主体的に調査に携わっています。写真は昭和58(1983)9月のもので、矢崎さんがみすゞの母校・仙崎小学校にみすゞの小学校時代の成績票を調査に行った時、吉岡住職が同行して撮ったものです。

応対しているのは当時の流田校長で、後にみすゞ会にも入会されていますが、みすゞの成績原簿から必要事項を抽出し、別紙(右写真)にまとめて提供されています。その内容から各科目に「甲」(最優秀)の評価が連続する優秀な成績状況がわかりました。

こういった記録の提供は、やはり幼稚園の教育活動でも地域に信頼があり、小学校長とも面識があった吉岡園長の口ききがあったからこそでした。この成績原簿から写した内容はさらに詳しく通知表の形式に再現され、金子みすゞ記念館でも見ることができます。

|

| 17. |

「高橋歌子さん」(S61年/地元放送の録画ビデオより) と 上山松蔵氏一家・みすゞの遺影(写真/高橋家様)

|

下関時代のみすゞをもっともよく知り、みすゞに「姉さん」と慕われた高橋歌子さん*1の取材時にも、極楽寺さんが直接かかわっています。取材当初は、光田さんが矢崎氏を同行し青海島・通(かよい)の高橋家を訪ねますが、当時歌子さんは亡くなって1年経たない夫の喪に服していたため、断られてしまいます。

下関時代のみすゞをもっともよく知り、みすゞに「姉さん」と慕われた高橋歌子さん*1の取材時にも、極楽寺さんが直接かかわっています。取材当初は、光田さんが矢崎氏を同行し青海島・通(かよい)の高橋家を訪ねますが、当時歌子さんは亡くなって1年経たない夫の喪に服していたため、断られてしまいます。

しかし、歌子さんは「極楽寺さんが間に入って貰えるならお会いしましょう」と言われ、法事で体が開かない住職に代り尚子さんが同行し、取材が可能となって貴重な話を聞くことが出来たのでした。

その取材の際に矢崎さんは歌子さんから、一冊のアルバムを借り受けるのですが、その中に上山松蔵氏と松蔵氏に嫁いだみすゞの叔母フジさん、そしてみすゞの弟正祐さんで家族一緒に撮った写真(右)があります。

「金子みすゞの生涯」によればフジさんが亡くなった後、松蔵氏が正祐さんとともに写った写真に、生前のフジさんの写真を合成させて作らせたものとあります。それ故この写真は、松蔵氏が養子であることをひた隠しにしていた正祐さんと、妻フジさんとの生活をいかに大事に思っていたかがうかがえる写真です。

またそのアルバムには、みすゞの幼いころや女学校時代、そして亡くなる前日撮った遺影までの、貴重な写真が収まっています。歌子さんは極楽寺の檀家ではないのですが、この時「極楽寺さんには恩義があるから」と話を受けたといいます。今となってはどんな恩義なのかは確かめようもないのですが、歌子さんはいつも着物姿で、通出身の人特有の気性のさっぱりした恩義と信義に篤い人でした。

この日の取材ではみすゞの病気の話もあり、歌子さんにとってはあまり気の進まない話題もあったようですが、それも極楽寺さんが同席されたこそ乗り切れたようです。そしてこの日、もし歌子さんからアルバムの貸し出しがなかったら、庄之助さんやみすゞの兄妹像は、ただ想像するばかりとなっていたことでしょう。*注1)

高橋歌子氏(明治35=1902年3月26日生~昭和62=1987年1月10日 84歳没)

みすゞより1歳年長。氏の夫の母はみすゞの父・庄之助さんの姉にあたる。当時夫の勤め先の下関に住み、みすゞと交流があった。

|

| 18. |

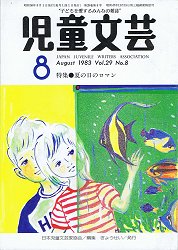

鯨墓前の矢崎氏と光田氏(写真/極楽寺様)と児童文芸(S58.8月号)

|

みすゞの調査は羽仁・光田・水津さん達の、郷土文化研究会(及びそこから派生した長門みすゞ会)の献身的な協力により進みました。左写真は光田さんが矢崎さんを、通地区の「鯨墓」に案内している時の様子です。

みすゞの調査は羽仁・光田・水津さん達の、郷土文化研究会(及びそこから派生した長門みすゞ会)の献身的な協力により進みました。左写真は光田さんが矢崎さんを、通地区の「鯨墓」に案内している時の様子です。

昭和58(1983)年3月末より調査の協力を始めてひと月余、羽仁さん・光田さん達には郷土の者として、長く眠っていた「金子みすゞ」を一刻も早く世に出してあげたい、調査の結果をいち早くマスコミにも知らせたい、と言う気持ちが強く募っていました。当時を振り返った羽仁さんのメモには、「あの手この手で市民及世人に啓蒙宣伝」とあります。

一方で矢崎さんは昭和57(1982)年9月号の「児童文芸」に、「金子みすゞ─見つかった三冊の遺稿集と写真─」を発表して以来、じっくりと調査を進めた上でしっかりと、金子みすゞの生い立ちとその生涯を発表しようと考えていたように思います。そのあらましは昭和58(1983)年の、「児童文芸」8月号に「金子みすゞノート」として結実するのですが、みすゞを早く世に知らしめようという羽仁さん達は、調査結果を逐一マスコミなどに発表してしまいます。

東京の矢崎さんからそのような電話を聞き、間に立った吉岡住職は「一人の若い文学者の調査の動向をじっくり見守ってあげて欲しい」と、血気にはやる羽仁さん達に協力を要請して受け入れてもらいます。このことなどは最初からみすゞの甦りに立ち合い、かつ信頼と人徳ある吉岡住職でしか出来えなかったエピソードでしょう。

|

| 19. |

限定版「金子みすゞ全集」(カバーと本体) と

「わたしと小鳥とすずと」

|

左写真は昭和59(1984)年に、最初に発行された限定版「金子みすゞ全集」です。詳細な話はこのシリーズの「羽仁雅助さん」の項でも紹介していますが、定価が一万円もする全集を、長門みすゞ会で100部を受持ち、請け負った会員達が苦労の末に完売したものです。 左写真は昭和59(1984)年に、最初に発行された限定版「金子みすゞ全集」です。詳細な話はこのシリーズの「羽仁雅助さん」の項でも紹介していますが、定価が一万円もする全集を、長門みすゞ会で100部を受持ち、請け負った会員達が苦労の末に完売したものです。

実は本の仕入れ窓口については、最初からしっかりと取り決めをしていたわけではないので、極楽寺さんはそういうみすゞ会の枠にはとらわれずに仕入れ、親戚、知人、檀家、幼稚園のつてで本を買ってもらっていました。そのため長門みすゞ会の、羽仁さんや光田さんからのクレームもあったそうです。

いくら心を打つ詩だとはいえ、知り合いに高価な本を一冊ずつ買ってもらうのは、大変だった思い出としてここに書き留めておきたいと思います。そして、もう一つの大事な話は今でもロングセラーとなっている、金子みすゞ童謡集「わたしと小鳥とすずと」(右写真)です。この本は当初、山口県教育会が県下の小中学校向けの副本用に5千部発行しました。そのことについては、シリーズ内の「光田さん」「水津さん」の項でも書いていますが、実は最初に長門市元教育長の岩本肇助役に、矢崎氏とともに吉岡住職が働きかけて実現したものなのです。

こうして山口県教育会版の「わたしと小鳥とすずと」が誕生し、その資金をもとに全国版の「私と小鳥とすずと」が発行されたのでした。しかしこの全国版の発売当初の売れ行きは、決して芳しくはありませんでした。そんな中で吉岡住職は、出身校である大津高校や山口大学の同窓生に働きかけました。とくに東京には大津高校の東京同窓会があり、級友であった当時の同窓会長がすでに名を成している同窓生諸氏にこの話を拡げ、それが本の販売の大きな一助にもなったのでした。

このように、みすゞの詩に一篇書かれた仙崎の極楽寺の名は、後になって3歳で移り住んできた吉岡住職に、甦り当初より大きな絆を結んでいたのでした。ただこうしてみすゞの故郷ぐるみで拡まった、全国版の「私と小鳥とすずと」の方に、「仙崎八景」の詩が無いのは少しさみしい気がします。

|

| 20. |

「金子みすゞの世界」コンサートプログラム と

吉岡しげ美さん(H8.7.7)/(極楽寺様)

|

さて、ここからは吉岡住職とは同姓の、シンガーソングライター「吉岡しげ美」さんと、極楽寺とのつながりについて書いていきたいと思います。吉岡しげ美さんは金子みすゞの詩が世に出た当初から、詩に曲をつけて歌われている方です。 さて、ここからは吉岡住職とは同姓の、シンガーソングライター「吉岡しげ美」さんと、極楽寺とのつながりについて書いていきたいと思います。吉岡しげ美さんは金子みすゞの詩が世に出た当初から、詩に曲をつけて歌われている方です。

吉岡しげ美さんはみすゞの事を、昭和58(1983)年12月14日の朝日新聞の特集記事で知り、翌59年3月に「金子みすゞ全集」が出版されるや、6月には渋谷ジャン・ジャンにて「幻の童謡詩人・金子みすゞの世界」というコンサートを開催し、会場を満席にしています。 極楽寺さんに残る当時のプログラムから、演奏曲をみると、「露」(うた・朗読)「木」「忙しい空」「夕顔」、「こだまでせうか」(朗読)「こころ」「足ぶみ」、「かたばみ」(朗読)「幻燈」(朗読)、「積もつた雪」でした。

吉岡しげ美さんが初来仙するのは、昭和59年8月22-23日に開催された「金子みすゞの詩の心をしのぶ講演会」だったかと思います。長門市内の4会場にて矢崎氏の講演の後で、みすゞの童謡を歌いました。これが長門での初コンサートだったように思います。おそらくそのあたりから、極楽寺さんとの交流が始まったようです。

吉岡しげ美さんに極楽寺を訪れた印象をお聞きしますと、「みすゞの詩に書かれているお寺なので、みすゞもここに居て寺を見ていたのだという不思議を感じました。吉岡住職夫妻についてはみすゞの甦りに尽力され、みすゞを大切に思い愛を込めて話されるおふたりで、とてもお人柄の素敵なご夫婦だと思いました。その後もとても良くしていただきました。」とコメントをいただきました。

また吉岡さんは、昭和60(1985)年の4月と5月、NHKにて放送された「金子みすゞ詩(うた)紀行」にて自身が作曲したみすゞの歌も歌い、かつリポーターとしてこの「人物/メモリアル」シリーズでも取り上げている、光田英一さんとも一緒にみすゞの故郷を紹介されています。

|

| 21. |

みすゞ童謡コンサート(S60.3.10)/水津氏アルバム と「極楽寺」を歌うあおい幼稚園児(昭和61年/地元放送の録画ビデオより)

|

左写真は昭和60(1985)年の3月10日、ながとプラザでの「みすゞの童謡コンサート」にて、吉岡しげ美さん(中央)が歌っているところです。この日吉岡さんは「積もつた雪」「私と小鳥と鈴と」などを歌われています。 ところでこの日、吉岡しげ美さんは、極楽寺さんに依頼された「極楽寺」の曲譜を持って来仙しました。右写真は翌年に地元テレビの放送で、吉岡さん作曲の「極楽寺」をあおい園児が歌っているシーンです。 左写真は昭和60(1985)年の3月10日、ながとプラザでの「みすゞの童謡コンサート」にて、吉岡しげ美さん(中央)が歌っているところです。この日吉岡さんは「積もつた雪」「私と小鳥と鈴と」などを歌われています。 ところでこの日、吉岡しげ美さんは、極楽寺さんに依頼された「極楽寺」の曲譜を持って来仙しました。右写真は翌年に地元テレビの放送で、吉岡さん作曲の「極楽寺」をあおい園児が歌っているシーンです。

吉岡しげ美さんはこの詩の印象や作曲のイメージについて、「極楽寺、わかめむすび等仙崎ならではのものが書かれていたので、心があたたかくなるようでした。みすゞの詩そのままに、女の子の可愛い思いを歌にしようと思いました。」と述べられました。

吉岡しげ美さんが最初に曲付けした詩は、「積もつた雪」「露」「星とたんぽぽ」「お魚」・・だったようです。そして現在みすゞの曲は何曲ありますかのお尋ねには、「私はただ作曲すれば良いという考えでは無く、自分の人生を歩む中で、みすゞの詩1篇1篇に出会ってきているので、曲数はそれ程数は多くなく100曲も付けてないと思います。」との回答をいただきました。

|

| 22. |

第3回みすゞ忌法要

S61(1986).3.10 (羽仁氏資料) と あおい幼稚園竣工式での吉岡しげ美さん(極楽寺様)

|

さて、その後も吉岡しげ美さんは歌の指導などで訪れ、作った曲は今もあおい幼稚園児によって歌われていますが、左写真は第3回みすゞ忌法要(57回忌/

S61.3.10)の時、遍照寺の境内で園児が合奏と合唱した時の様子で、吉岡さんも立ち会っています。この時の様子を、読売新聞記事にて紹介しましょう。

さて、その後も吉岡しげ美さんは歌の指導などで訪れ、作った曲は今もあおい幼稚園児によって歌われていますが、左写真は第3回みすゞ忌法要(57回忌/

S61.3.10)の時、遍照寺の境内で園児が合奏と合唱した時の様子で、吉岡さんも立ち会っています。この時の様子を、読売新聞記事にて紹介しましょう。『・・遍照寺では、法要に先立って、地元のあおい幼稚園児七十人が吉岡さんが作曲した「私と小鳥とすずと」を墓前で合唱。聞き入っていたふさえさんは「母の詩を子供たちがこんなにも親しんでくれて・・・・・・。涙が出ました」と喜んでいた。・・』

もうひとつ、翌昭和62(1987)年3月10日の毎日新聞記事も紹介しましょう。みすゞの曲に親しむ、あおい幼稚園の様子がよくわかります。

『仙崎の遍照寺では墓参や法要が行われ、近くのあおい幼稚園(吉岡泰雄園長、百八十人)ではみすゞの書いた詩にメロディーをつけた童謡を演奏したり、歌ったり。同幼稚園はみすゞが幼いころ遊んだ極楽寺の境内にあり、みすゞの作品の中にも同寺が織り込まれ、ゆかりが深い。園児らもみすゞの作品の多くを愛唱して過ごしている。

この日の演奏は”卒業演奏会”を兼ねたもので、園児らはお母さんたちの見守る中、けん盤ハーモニカや鈴、木琴などを懸命に演奏。みすゞの詩に園児の母親大西さんが曲をつけた「こころ」・・などを披露し、大きな拍手を浴びた。』この記事には出てきませんが、もちろん吉岡しげ美さんの曲も演奏されたことでしょう。

|

| 23. |

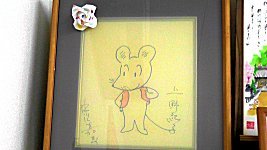

まど・みちおさん、なかえさん夫婦を囲んで(S63.10.10) と あおい幼稚園に贈られた色紙(ねずみくんのチョッキ/ぞうさん)

|

極楽寺は、長門での「みすゞ甦り」の原点ということで、他にも貴重な写真が残っています。左写真前列、吉岡住職の左隣は、先日(H26.2.28)亡くなられた、童謡「ぞうさん」「やぎさんゆうびん」の作詞で知られる「まど・みちお」さんです。

極楽寺は、長門での「みすゞ甦り」の原点ということで、他にも貴重な写真が残っています。左写真前列、吉岡住職の左隣は、先日(H26.2.28)亡くなられた、童謡「ぞうさん」「やぎさんゆうびん」の作詞で知られる「まど・みちお」さんです。

その左は「ほしとたんぽぽ」や絵本「ねずみくんのチョッキ」の挿絵の上野紀子さんと、ねずみくんシリーズの原作者「なかえよしを」さんご夫婦です。(後列には吉岡尚子さん、みすゞ顕彰会の山田さん・松永さん、矢崎さん、顕彰会の光田・水津さんが写っています)

なかえさんは何度か極楽寺を訪問していますが、まどさんはこの時が初めての来訪でした。まどさんは限定版「金子みすゞ全集」の付録「思ひ出の記」の冒頭に、「身近になったみすゞのこと」というみすゞの記憶の断片を寄せています。

『・・岩波文庫の「日本童謡集」の中の「大漁」を読みかじって、いいなあと思ったこと、檀上春清氏から氏が編んだ謄写版刷りの「みすゞ集」をおくられたのを読みかじって、いいなあと思ったこと、ともにずいぶん昔のこの二つの「いいなあ」を覚えているくらいのものです。』

そして右写真のように、幼稚園の図書室にはお二方から贈られた「色紙」飾られ、園児らを見守っています。まどさんの詩やなかえさん夫婦の絵本は、今も子どもたちに大人気だそうです。

|

| 24. |

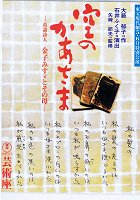

東宝現代劇「空のかあさま」H13.5.4~7.1(芸術座公演プログラムより)

|

寺の行事や幼稚園を運営しながらの日々、吉岡住職もなかなか旅行には行けなかったと思いますが、招待されてみすゞの舞台を観に夫妻で東京へ出かけたことがあります。それは平成13(2001)年5月からの芸術座公演「空のかあさま」を観劇した時でした。 寺の行事や幼稚園を運営しながらの日々、吉岡住職もなかなか旅行には行けなかったと思いますが、招待されてみすゞの舞台を観に夫妻で東京へ出かけたことがあります。それは平成13(2001)年5月からの芸術座公演「空のかあさま」を観劇した時でした。

この公演時のみすゞ役は斉藤由貴さん、母ミチ役は故・池内淳子さん、演出は石井ふく子さんでした。公演のプログラムによればその年の3月、3人は公演の成功を願って、遍照寺に眠るみすゞに挨拶をするため仙崎を訪れたのでした。

3人が極楽寺を訪れた際に吉岡夫妻は留守でしたが、若住職夫妻が応対され本堂の前で撮影用の「わかめむすび」をいただく写真が載っています。(右写真) そして公演も半ばの6月、夫妻は観劇のため上京したのでした。その時の手土産には「わかめむすび」を携えて行き、思いもかけず主な出演者さんからサインを戴いたことが、忘れがたい思い出になっているそうです。

|

| 25. |

園長先生の日々-1

|

ここからは吉岡住職の園長先生としての日々を、振り返ってみたいと思います。左写真は月曜日の朝の集会(朝のおあつまり)の様子です。 ここからは吉岡住職の園長先生としての日々を、振り返ってみたいと思います。左写真は月曜日の朝の集会(朝のおあつまり)の様子です。

園児が本堂に集まり、園長のお話を聞き「ことばの唱和」をします。「仏様のお守りを信じていつも 明るく ・・いつも正しく ・・いつも仲よく」。その後に「あおい幼稚園歌」の合唱です。

「♪おてらのやねから にこにこと まんまるお日さま お手手ふる あかるい あおい幼稚園 まいにちやさしい ののさま(仏様)の こころのなかで そだちます」。ちなみに入卒園式も本堂にて行い、記念写真は境内から見た本堂と桜が背景です。

右写真はお誕生日会の様子です。どの子も手作りの王冠をかむり、この日は小さな王様になります。園長のもつ凧は萩・見島の「鬼ようず」、子供の成長を祈る縁起ものです。3月はひなまつりのお茶会、4月のお釈迦様の花まつりでは境内で甘茶をいただきます。

|

| 26. |

園長先生の日々-2

|

青空教室は園長先生のお得意分野です。広い極楽寺には梅、あんず、桃、りんご、桜、藤、さざんか、椿、つつじ、さつき、紫陽花、百日紅、水蓮、蓮・・、花がいっぱいです。 青空教室は園長先生のお得意分野です。広い極楽寺には梅、あんず、桃、りんご、桜、藤、さざんか、椿、つつじ、さつき、紫陽花、百日紅、水蓮、蓮・・、花がいっぱいです。

左写真は6月の恒例行事、「梅もぎ」です。実った梅を小かごに摘んでいきますと「園長先生、もっと上!」とかわいい声もかかります。右写真は花壇のお花の説明です。「みすゞさんの詩には、「露」や、「蜂と神さま」という詩があるんだよ。折に触れてみすゞの詩を聞かせます。

草笛を作ったり昆虫を観察したり、こうして園児は自然とともに、みすゞのやさしい詩にふれていきます。もちろん室内にもみすゞの詩が、たくさん貼りだされています。またお寺の幼稚園ですが、12月にはクリスマス会も行なわれるようです。園長先生もプレゼントをかついで、サンタクロースさんになったこともあったそうです。そして、あおい幼稚園では園外でも、年間を通してみすゞ関係の発表等を行い地域とつながっています。

|

| 27. |

吉岡住職の思い~極楽浄土の二人に向けて~ と 極楽寺の無縁墓

|

.jpg) .jpg) さて、長々と極楽寺とみすゞとの関りを綴ってきましたが、そろそろ終盤となりました。左写真にある中央の二つの位牌は、極楽寺にある「鯨の位牌」で捕鯨で栄えてきた長門独特の位牌です。 さて、長々と極楽寺とみすゞとの関りを綴ってきましたが、そろそろ終盤となりました。左写真にある中央の二つの位牌は、極楽寺にある「鯨の位牌」で捕鯨で栄えてきた長門独特の位牌です。

そして現在は行方不明とのことですが、かつてこの脇に二つの位牌が置かれていました。

そのうちの一つの位牌の表には「釈妙春信尼」、裏には「昭和五年三月十日寂 俗名 金子テル」と書かれ、もう一つの表には「響流貞心信女」、裏には「昭和四十四年七月三十日寂 俗名 大島チウサ」と書かれていたそうです。

もちろん「金子テル」とはみすゞのことで、「大島チウサ」というのはみすゞの同級生でみすゞの兄堅助さんの嫁となった人ですが、後に病んで亡くなられたと聞きます。こうして二人はともに不幸な晩年を送ったのでした。そして大島家は寺の檀家でもありました。つまり位牌は二人を安らかに弔おうと、自分の思いで吉岡住職がつくられたものだったのです。

遍照寺の金子みすゞの墓も見つかった当初は、無縁墓同然だったといいます。極楽寺にも境内に無縁墓の一角があり、二人の魂も吉岡住職の手によってしめやかに回向されていたのでした。(右写真)その吉岡住職も平成22(2010)年7月22日、77歳で亡くなられ、同じく境内にある歴代住職の墓地(御廟)に眠っています。

|

| 28. |

おわりに

|

振り返ってみると、いったい何が起きていたのだろうかと思ってしまいます。瀬戸崎に生まれた少女が、故郷の桜の思い出を「極楽寺」という詩に残したことが、後の吉岡住職に大きな影響をもたらしたのでした。今回極楽寺様より多くの資料をお借りしましたが、みすゞについて吉岡住職が書いたものは、地元に頼まれて講演した時、記事になったページが一枚残っているのみでした。(その中で住職は「縁のとりもつ不思議さ」「感慨無量」という言葉を残しています) 振り返ってみると、いったい何が起きていたのだろうかと思ってしまいます。瀬戸崎に生まれた少女が、故郷の桜の思い出を「極楽寺」という詩に残したことが、後の吉岡住職に大きな影響をもたらしたのでした。今回極楽寺様より多くの資料をお借りしましたが、みすゞについて吉岡住職が書いたものは、地元に頼まれて講演した時、記事になったページが一枚残っているのみでした。(その中で住職は「縁のとりもつ不思議さ」「感慨無量」という言葉を残しています)

檀家、知人、園児からは、方丈さん、おっ様、和尚さん、吉岡さん、園長先生とよばれていました。私が接したのは電話のみと、引き揚げの番組で見た吉岡住職の印象だけですが、あまり自分を押し出さず、いつも他人のためを思い黙々と行動される方の様に思いました。(ひょっとするとみすゞさんは、そういう人が極楽寺にやって来るのを待っていたのかもしれません)

ご家族のお話を伺いますと吉岡住職は友達付き合いもよく、人からの頼みごとはきっちり守りましたが、もし欲得づくや道理に合わなかったり、将来を見据えて為にならないことは、争わずおだやかに断っていたといいます。家族から見た吉岡住職は日々忙しかったこともあってか、子どもたちも甘えることがない威厳のある父親像だったようです。

判断を仰ぐ時はいつも母親経由でしたが、一度出した結論はぶれる事無く、子どもたちを見守っていたといいます。現住職も小さい頃は吉岡住職と話す機会ほとんどありませんでしたが、仏門に入ってからは自分が苦労して覚えたことを、親身に教えてもらうようになったとのことでした。

さて、最初に取材を始めてからもうすぐ3年になります。極楽寺様には何度もお話を聞かせて戴き、要所では的を射た資料・写真等の提供を受けました。まだまだ書き足りていないことばかりですが、今の私にはこれくらいのお話しか書けません。そして今回もいろんな方より、資料や記事の提供を受けました。また記事を書くきっかけとなった、長門郷土文化研究会の藤井様にも大変お世話になりました。記事にご協力頂きました全ての皆様に、この場を借り心より感謝を申し上げます。

|

この「人物・メモリアル」のページは、長門での「みすゞ甦り」に尽力された人々のことを少しでも知って戴こうと思い、2004年6月の「大賀佳文*1」さんから開始しました。そして少し前のトップページには、「極楽寺」さんより「みすゞさがし」を受け継いだ、第5代「長門郷土文化研究会」会長の「羽仁雅助*2」さんを据えて掲載してきました。そして主だった人たちの紹介をしてゆく終盤の2012年1月になって、あらためて「極楽寺」さんの果たした重要な役割と、みすゞにつながる不思議な縁を再認識する機会に恵まれました。

この「人物・メモリアル」のページは、長門での「みすゞ甦り」に尽力された人々のことを少しでも知って戴こうと思い、2004年6月の「大賀佳文*1」さんから開始しました。そして少し前のトップページには、「極楽寺」さんより「みすゞさがし」を受け継いだ、第5代「長門郷土文化研究会」会長の「羽仁雅助*2」さんを据えて掲載してきました。そして主だった人たちの紹介をしてゆく終盤の2012年1月になって、あらためて「極楽寺」さんの果たした重要な役割と、みすゞにつながる不思議な縁を再認識する機会に恵まれました。

.jpg)

紫津浦山(しつらざん)極楽寺の歴史は延暦3(784)年、青海島の紫津浦(しつうら/しつら)の海底から阿弥陀如来像が網にかかって揚がった所から始まります。永治元(1141)年には、これを本尊として青海島・商人(あきうど)部落に光明寺が開かれ、源平の兵火で商人部落が荒廃した後、建長3(1251)年に寺を瀬戸崎の道場原(南の原)に移し、僧・道妙が小堂を開き道成寺とします。正嘉年中(1257-58)出火で堂が焼け、本尊の左手三指が損傷。つづき永仁元(1293)年、北条資平が先祖菩提のため極楽寺を建立し、文亀2(1502)年、智弁上人が真言を浄土宗にあらためて寺を再興。寛文4(1664)年、現在地に移転し現本堂は昭和31(1956)年の再建とのことです。(参考「ながと歴史散歩」)

紫津浦山(しつらざん)極楽寺の歴史は延暦3(784)年、青海島の紫津浦(しつうら/しつら)の海底から阿弥陀如来像が網にかかって揚がった所から始まります。永治元(1141)年には、これを本尊として青海島・商人(あきうど)部落に光明寺が開かれ、源平の兵火で商人部落が荒廃した後、建長3(1251)年に寺を瀬戸崎の道場原(南の原)に移し、僧・道妙が小堂を開き道成寺とします。正嘉年中(1257-58)出火で堂が焼け、本尊の左手三指が損傷。つづき永仁元(1293)年、北条資平が先祖菩提のため極楽寺を建立し、文亀2(1502)年、智弁上人が真言を浄土宗にあらためて寺を再興。寛文4(1664)年、現在地に移転し現本堂は昭和31(1956)年の再建とのことです。(参考「ながと歴史散歩」) 左写真は「仙崎驛開通記念」(昭和8年7月26日旅客営業開始)の時作成された、「観光写真集」の中の仙崎全景写真の主要部ですが、八王子公園(現在の王子山公園)から撮影した仙崎です。

左写真は「仙崎驛開通記念」(昭和8年7月26日旅客営業開始)の時作成された、「観光写真集」の中の仙崎全景写真の主要部ですが、八王子公園(現在の王子山公園)から撮影した仙崎です。

写真はみすゞさんが残したの3冊の遺稿集の3冊目にある、「さみしい王女」(234-235ページ)に書かれた直筆の「極樂寺」の詩で、いわゆる「仙崎八景」*1の中の1つです。こんな機会はめったにありませんので、句読点も原文になるべく忠実にして「旧漢字かな」で転載してみました。

写真はみすゞさんが残したの3冊の遺稿集の3冊目にある、「さみしい王女」(234-235ページ)に書かれた直筆の「極樂寺」の詩で、いわゆる「仙崎八景」*1の中の1つです。こんな機会はめったにありませんので、句読点も原文になるべく忠実にして「旧漢字かな」で転載してみました。

さて写真は極楽寺さんが運営する「あおい幼稚園」の園庭の様子です。1月の寒空の中、子どもたちは元気いっぱいでした。そして右は戦前にあった明照保育園の様子です。(左端は父・眞雄住職)そして戦後となり、吉岡住職は大津高校から山口大学を経て、大正大学に修学し僧の資格を得、再建されたの本堂にて昭和35(1960)年、晋山式を迎えその年に結婚します。

さて写真は極楽寺さんが運営する「あおい幼稚園」の園庭の様子です。1月の寒空の中、子どもたちは元気いっぱいでした。そして右は戦前にあった明照保育園の様子です。(左端は父・眞雄住職)そして戦後となり、吉岡住職は大津高校から山口大学を経て、大正大学に修学し僧の資格を得、再建されたの本堂にて昭和35(1960)年、晋山式を迎えその年に結婚します。

.jpg)

昭和57(1982)年3月のこと、木橋さんは下関の大島さんから誘いを受け尚子さんと共に、下関の図書館(写真)のホールで開催された2つの講演に参加します。ひとつは下関で童話の読み聞かせと語りをしている小畑乃武子氏の講演で、以前あおい幼稚園でも講演をしてもらっていました。そしてもうひとつは児童文学者・矢崎節夫氏の講演でした。その講演の終了後に大島さんの誘いで文庫仲間が「むぎっこ・ぶんこ」に集まり、矢崎氏を囲む小さな集いが開かれました。

昭和57(1982)年3月のこと、木橋さんは下関の大島さんから誘いを受け尚子さんと共に、下関の図書館(写真)のホールで開催された2つの講演に参加します。ひとつは下関で童話の読み聞かせと語りをしている小畑乃武子氏の講演で、以前あおい幼稚園でも講演をしてもらっていました。そしてもうひとつは児童文学者・矢崎節夫氏の講演でした。その講演の終了後に大島さんの誘いで文庫仲間が「むぎっこ・ぶんこ」に集まり、矢崎氏を囲む小さな集いが開かれました。 さて、そこから極楽寺さんの「みすゞさがし」を開始されて、みすゞの有縁者が極楽寺に集まるのは、実質わずか2ヶ月弱のことなので、簡単に見つかったように思えますが実際は大変だったようです。

さて、そこから極楽寺さんの「みすゞさがし」を開始されて、みすゞの有縁者が極楽寺に集まるのは、実質わずか2ヶ月弱のことなので、簡単に見つかったように思えますが実際は大変だったようです。

こうして丸茂さんが見つかったことを起点に、有縁者が次々に見つかっていきます。そして極楽寺さんからの呼びかけに応じ、昭和57(1982)年8月11日午後、極楽寺の広間にはみすゞの有縁者が集いました。

こうして丸茂さんが見つかったことを起点に、有縁者が次々に見つかっていきます。そして極楽寺さんからの呼びかけに応じ、昭和57(1982)年8月11日午後、極楽寺の広間にはみすゞの有縁者が集いました。 ところでこの有縁者の集いの前に、庫裡の玄関先で興味深い出来事がありました。

ところでこの有縁者の集いの前に、庫裡の玄関先で興味深い出来事がありました。 この集いの後、長門での本格的なみすゞ調査が始まったのは、翌昭和58(1983)年3月10日の、みすゞ命日に矢崎氏が再来仙してからのことです。最初の集い以来、極楽寺さんは出来うる限りの協力をしてきましたが、自分たちだけでは支えきれない悩みを抱えていました。

この集いの後、長門での本格的なみすゞ調査が始まったのは、翌昭和58(1983)年3月10日の、みすゞ命日に矢崎氏が再来仙してからのことです。最初の集い以来、極楽寺さんは出来うる限りの協力をしてきましたが、自分たちだけでは支えきれない悩みを抱えていました。 こうして以後のみすゞの甦りの活動は、長門郷土文化研究会、及びそこから派生した形の長門みすゞ会が、中心になって協力することになりますが、とくに羽仁、光田、水津さんは共通の中心メンバーでした。その後のメンバーの活躍は個々の方のページを参照ください。

こうして以後のみすゞの甦りの活動は、長門郷土文化研究会、及びそこから派生した形の長門みすゞ会が、中心になって協力することになりますが、とくに羽仁、光田、水津さんは共通の中心メンバーでした。その後のメンバーの活躍は個々の方のページを参照ください。

前述のように主要なみすゞの調査活動は、羽仁・光田・水津さん等・郷土文化研究会に引き継がれましたが、その後も極楽寺さんは要所要所では主体的に調査に携わっています。写真は昭和58(1983)9月のもので、矢崎さんがみすゞの母校・仙崎小学校にみすゞの小学校時代の成績票を調査に行った時、吉岡住職が同行して撮ったものです。

前述のように主要なみすゞの調査活動は、羽仁・光田・水津さん等・郷土文化研究会に引き継がれましたが、その後も極楽寺さんは要所要所では主体的に調査に携わっています。写真は昭和58(1983)9月のもので、矢崎さんがみすゞの母校・仙崎小学校にみすゞの小学校時代の成績票を調査に行った時、吉岡住職が同行して撮ったものです。

下関時代のみすゞをもっともよく知り、みすゞに「姉さん」と慕われた高橋歌子さん

下関時代のみすゞをもっともよく知り、みすゞに「姉さん」と慕われた高橋歌子さん みすゞの調査は羽仁・光田・水津さん達の、郷土文化研究会(及びそこから派生した長門みすゞ会)の献身的な協力により進みました。左写真は光田さんが矢崎さんを、通地区の「鯨墓」に案内している時の様子です。

みすゞの調査は羽仁・光田・水津さん達の、郷土文化研究会(及びそこから派生した長門みすゞ会)の献身的な協力により進みました。左写真は光田さんが矢崎さんを、通地区の「鯨墓」に案内している時の様子です。

さて、その後も吉岡しげ美さんは歌の指導などで訪れ、作った曲は今もあおい幼稚園児によって歌われていますが、左写真は第3回みすゞ忌法要(57回忌/

S61.3.10)の時、遍照寺の境内で園児が合奏と合唱した時の様子で、吉岡さんも立ち会っています。この時の様子を、読売新聞記事にて紹介しましょう。

さて、その後も吉岡しげ美さんは歌の指導などで訪れ、作った曲は今もあおい幼稚園児によって歌われていますが、左写真は第3回みすゞ忌法要(57回忌/

S61.3.10)の時、遍照寺の境内で園児が合奏と合唱した時の様子で、吉岡さんも立ち会っています。この時の様子を、読売新聞記事にて紹介しましょう。

極楽寺は、長門での「みすゞ甦り」の原点ということで、他にも貴重な写真が残っています。左写真前列、吉岡住職の左隣は、先日(H26.2.28)亡くなられた、童謡「ぞうさん」「やぎさんゆうびん」の作詞で知られる「まど・みちお」さんです。

極楽寺は、長門での「みすゞ甦り」の原点ということで、他にも貴重な写真が残っています。左写真前列、吉岡住職の左隣は、先日(H26.2.28)亡くなられた、童謡「ぞうさん」「やぎさんゆうびん」の作詞で知られる「まど・みちお」さんです。.jpg)

.jpg) さて、長々と極楽寺とみすゞとの関りを綴ってきましたが、そろそろ終盤となりました。左写真にある中央の二つの位牌は、極楽寺にある「鯨の位牌」で捕鯨で栄えてきた長門独特の位牌です。

さて、長々と極楽寺とみすゞとの関りを綴ってきましたが、そろそろ終盤となりました。左写真にある中央の二つの位牌は、極楽寺にある「鯨の位牌」で捕鯨で栄えてきた長門独特の位牌です。