| 1. |

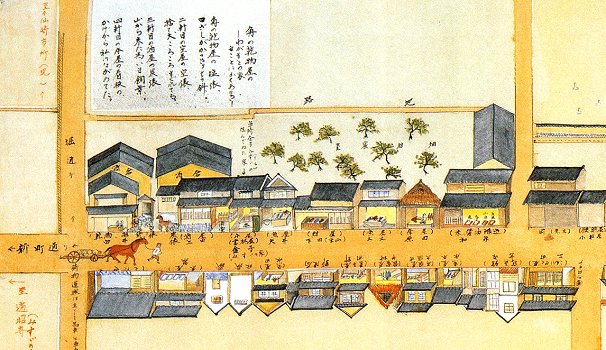

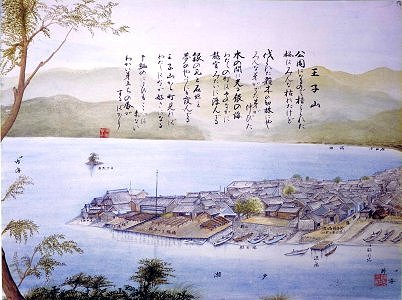

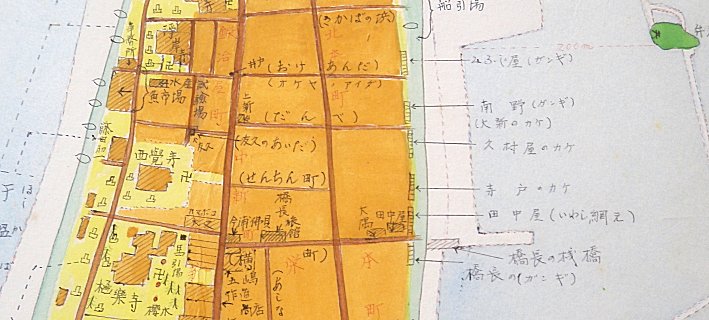

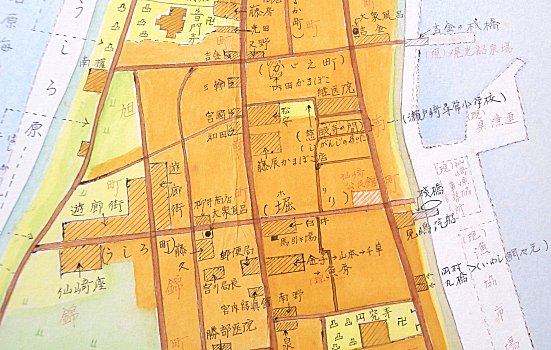

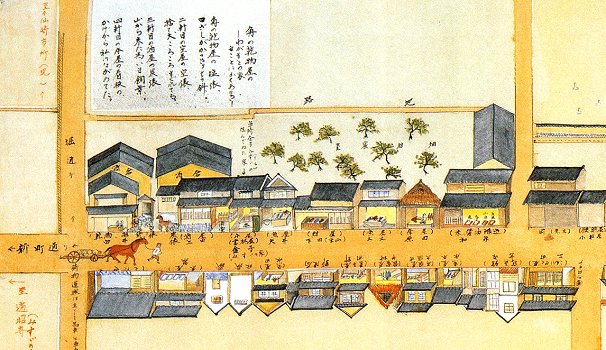

出逢い 家並の絵(みすゞの家付近)

竹内三郎氏ご遺族所有・朝日新聞社「金子みすゞの世界展」図録(部分)より

|

竹内三郎*1(たけうちさぶろう)さんのことは、『童謡詩人

金子みすゞの生涯』にあった「家並みの絵」の作者として知りました。そこには大正・昭和初期の新町しんちょう通り(現・みすゞ通り)の家々が、モノクロ写真で載っていました。その後見た「金子みすゞ展

図録」*2

では、別の絵がカラー版(本写真)となっており、さらに生き生きと表現されていたのでした。

竹内三郎*1(たけうちさぶろう)さんのことは、『童謡詩人

金子みすゞの生涯』にあった「家並みの絵」の作者として知りました。そこには大正・昭和初期の新町しんちょう通り(現・みすゞ通り)の家々が、モノクロ写真で載っていました。その後見た「金子みすゞ展

図録」*2

では、別の絵がカラー版(本写真)となっており、さらに生き生きと表現されていたのでした。

みすゞページを始めて6ヶ月程経った頃だったでしょうか。当時私は、現在「金子みすゞ記念館」となっている「三軒目の酒屋」*3こと、旧上田酒店(当時は渡辺商店)の解体写真を、工事にあたったナカケン㈱さんから頂いていた頃でした。その時紹介いただいたのが、故・竹内三郎様ご遺族なのでした。

その後許可を得、当ページ内でも「家並みの絵」は「仙崎駅前」、そして特に「みすゞ通り-2」では、みすゞ通りの説明に欠かせない存在となっています。内輪話ですが、当初からいつか「甦りの人々・竹内三郎さん」を書きますと言っておきながら、ここに至るまですでに9年近くもの月日がたってしまい、ご遺族様には申し訳ない限りです。ただしその間に他の人の「甦りの人々」等を書く途上でもいろんな資料が集まり、竹内さんの記事も見つかったのでした。まずは描かれた作品を振返りながら、その偉業や竹内さんの人生を見ていきたいと思います。

*注1)

竹内三郎氏(大正12=1923年8月8日~平成9=1997年5月4日) 73歳没。

*注2) 幻の童謡詩人「金子みすゞの世界」(1999年1月発行)

*注3)

みすゞ詩「角の乾物屋の」(Ⅲ-206/下110)に書かれている「三軒目の酒屋」。往時の「上田酒店」のこと。

|

| 2. |

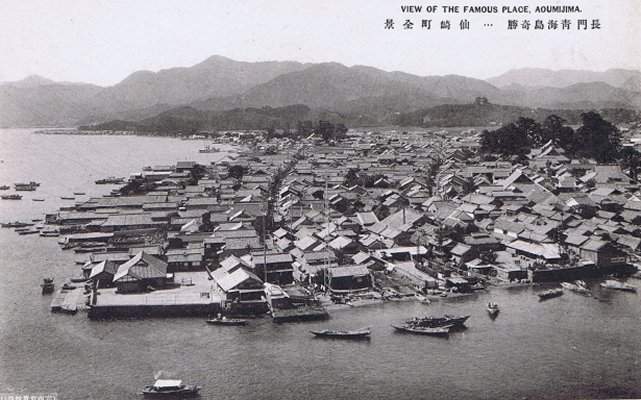

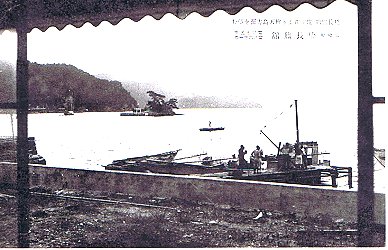

「仙崎町全景」(年代不詳)「絵葉書/宮内写真館」

|

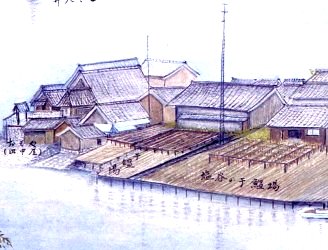

竹内(旧姓・橋本)三郎さんは仙崎中新町、西覚寺付近の「いりこ」加工する家の次男として生まれました。写真は戦前の絵葉書ですが、竹内さんの生まれた頃の大正末~昭和初期の仙崎の風景と想像します。写真中央付近には仙崎を縦断する二筋の道、本町通り(左)と新町通り(右・みすゞ通り)が通っています。 竹内(旧姓・橋本)三郎さんは仙崎中新町、西覚寺付近の「いりこ」加工する家の次男として生まれました。写真は戦前の絵葉書ですが、竹内さんの生まれた頃の大正末~昭和初期の仙崎の風景と想像します。写真中央付近には仙崎を縦断する二筋の道、本町通り(左)と新町通り(右・みすゞ通り)が通っています。

中央奥には祇園社の杜、右手の杜は極楽寺で、昔はこんなに木に囲まれていました。そして消失する以前の遍照寺本堂の甍が、その左下部に見えています。

海岸中央部に白っぽくみえる高い塔は、青海島への送電塔でこの画像では分かりにくいのですが、後方の山影に六本の送電線の影が映っています。送電搭の左手にも黒く高い電信柱*が見えますが、やはり青海島向けの電話線です。

とれた鰯を干す干鰯場(ほしかば)はその鉄塔付近の海岸や、極楽寺近辺の海岸(今のさわやか海岸)にもありました。竹内さんの描いた絵を後半紹介させていただきますが、仙崎で生まれ育った竹内さんだからこそ、故郷の貴重な絵を残すことが出来たのです。

小学校時代の竹内さんは、みすゞと同じ瀬戸崎尋常小学校(竹内さんの頃は仙崎尋常高等小学校)の建物に通い、小学校5年生の昭和9年9月1日、現在の仙崎小学校の地にできた新校舎に移転しました。というわけで尋常高等小学校の絵(下記)は、竹内さんにとっても思い出の風景なのでした。

*注)

この送電塔および電信柱については、竹内三郎さんの兄・橋本氏に調査していただいた。

|

| 3. |

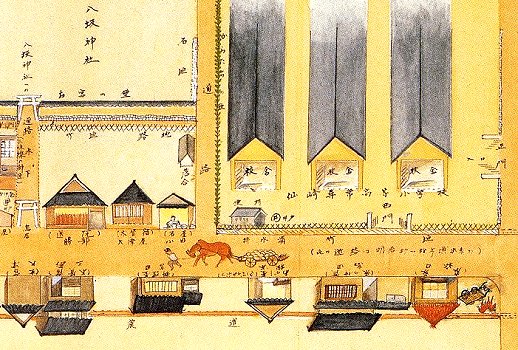

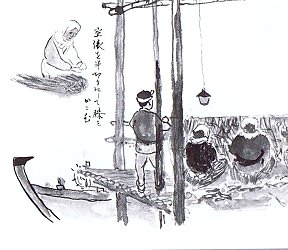

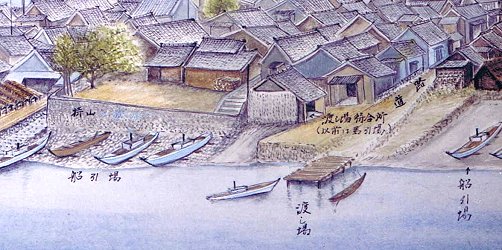

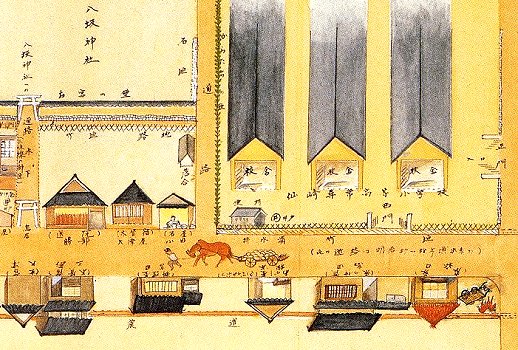

家並の絵(瀬戸崎尋常小近辺)

竹内三郎氏ご遺族所有・朝日新聞社「金子みすゞの世界展」図録(部分)より

|

竹内さんの描いた仙崎尋常高等小学校付近の絵です。校舎が三棟立ち、通りに面して西門がありました。そして家々の連なる通り(現・みすゞ通り)を、荷を積んだ馬が馬方に引かれていきます。 竹内さんの描いた仙崎尋常高等小学校付近の絵です。校舎が三棟立ち、通りに面して西門がありました。そして家々の連なる通り(現・みすゞ通り)を、荷を積んだ馬が馬方に引かれていきます。

竹内さんの「家並みの絵」の素晴らしさは、通りの家一軒一軒、当時の職業を調べ、そのたたずまいも昔の姿で描き分け、荷馬車に見られるように通りの情景をも描き込んでいることです。(それが私がみすゞ通り-2の記述で、竹内さんの絵を使わせていただいた理由です)

馬車の荷物にしても、塩俵か炭俵だったろうかと、みすゞ詩を読み返しながら描いていったと思われます。竹内さんは家並みの絵を発表した時、『郷土の生んだ童謡詩人

金子みすゞの育った町』のタイトルで、以下の説明文を付記しています。

『この絵の中にある仙崎尋常高等小学校は、私が小学五年生頃迠学び、六年生の時に現在の仙崎小学校(新屋敷町)へ移転しました。学校の移転は昭和九(1936)年頃でした。(九月)現在の仙崎駅(当時はなかった)からまっすぐ北に向かってある町通りが新屋敷町(現在の錦町)で、郵便局(当時と同じ位置)の斜め前が、金子みすゞの育ったところで、現在の魚秀寿司*です。当時の家並みは、同じ町内の御親戚や古老の方がたの御指導と私のかすかな記憶を頼りに画いたものです。当時は荷物、水揚、魚類等の運搬は、主として荷引馬車又は大八車で(当時は俗に車力(シャリキ)と云っていた)正明市駅まで運搬していました。』昭和六十一年(1986)

*注)

現・みすゞ記念館の金子文英堂の位置にあった寿司店のこと。建物自体は金子文英堂だった建物が焼失後に再建された貸し店舗であった。

|

| 4. |

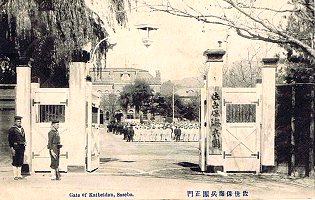

佐世保海兵団正門

(戦前絵葉書)

|

竹内さんは小さい頃は音楽好きで、家にあったオルガンをよく弾いていたそうです。きっと学校で覚えた唱歌や童謡も弾いていたことでしょう。萩商業学校時代は鼓笛隊に入り、小太鼓をたたき、長じてからの趣味は尺八だったそうです。また自流で茶の湯も楽しまれました。 竹内さんは小さい頃は音楽好きで、家にあったオルガンをよく弾いていたそうです。きっと学校で覚えた唱歌や童謡も弾いていたことでしょう。萩商業学校時代は鼓笛隊に入り、小太鼓をたたき、長じてからの趣味は尺八だったそうです。また自流で茶の湯も楽しまれました。

卒業後は宇部興産に勤めましたが、戦局の悪化する昭和19(1944)年2月1日、21歳の時に佐世保海兵団に入団し、衛生兵として軍務に就くことになります。写真はその佐世保海兵団の正門ですが、ちょうど長崎出張で来ていたお兄さんが、ここまで見送りに来られたそうです。

ここからは竹内さんが平成11(1999)年発行の「郷土文化ながと-11」に寄稿した、「海軍衛生兵の回想(遺稿)」等を参照していきたいと思います。竹内さんの言葉からは「鬼の海兵団」の訓練生活の厳しさが、当たり前のこととして語られていますが、実際は理不尽な「しごき」も多かったようです。

『衛生兵ではあっても、入団早々他の兵科と変わらない厳しい海軍の基礎訓練を受けた。吊床*のくくり方から整理整頓、掃除・洗濯まで実に厳格で、しかも素早くやらねばならない。』(同寄稿文より)

*注) ハンモックのこと。海軍兵舎では吊床で就寝し、翌朝6時の総員起こしで吊床を短時間で格納することが日常訓練となっていた。

|

| 5. |

佐世保海兵団

応援歌 端艇訓練 (戦前絵葉書)

|

戦争末期のこともあり竹内さん等同期生は、通常3ヶ月かかる基礎訓練を半月で終え、大村海軍病院で今度は衛生兵としての教育を受けることになります。『注射、血沈、血液検査などの仕方、X線フィルムの見方等も教えられ、皆懸命に学んだ。』(寄稿文より)

これらも3ヶ月余りの短縮教育で、昭和19年8月14日、竹内さんは同期生20名とともに門司から中国の海南島の海軍病院へ向かいます。

戦争末期のこともあり竹内さん等同期生は、通常3ヶ月かかる基礎訓練を半月で終え、大村海軍病院で今度は衛生兵としての教育を受けることになります。『注射、血沈、血液検査などの仕方、X線フィルムの見方等も教えられ、皆懸命に学んだ。』(寄稿文より)

これらも3ヶ月余りの短縮教育で、昭和19年8月14日、竹内さんは同期生20名とともに門司から中国の海南島の海軍病院へ向かいます。

途中、台湾の基隆(キールン)では機雷による僚船の沈没、高雄からは米軍潜水艦の待ち受けるバシー海峡に進む途中、船が魚雷を受け沈没し、波間を漂った竹内さんは運良く味方の海防艦に救助されます。

次にマニラから海南島へ向かった船も、あと少しの所で再び潜水艦の魚雷を受け沈没しますが、運良く駆逐艇に救われます。こうして20名いた同期生は海南島に着いた時、9名になっていました。海南島ではマラリア研究班にいましたが、時には分遣隊に派遣され、ゲリラの攻撃で分遣隊が壊滅したこともありました。

こうして九死に一生を得た竹内さんは、終戦の玉音放送を海南島で聞き、患者収容所で働きながら終戦の翌年3月引揚げされたのでした。苦しい時、竹内さんも歌ったであろう佐世保海兵團應援歌を付記しておきます。

「一、振るへや佐世保海兵團

日頃鍛えしわが技を 試さん時は今日なるぞ

振るへや佐世保海兵團 二、大敵などか恐れんや

小敵とても油断無く 力の限り戦はん 海兵團の健男兒

三、見よ見よ勝てり我が健兒 勝ちて兜の緒を締むる

げに頼もしきその勲

振るへや佐世保海兵團」(佐世保海兵團應援歌)

|

| 6. |

長門市湊漁港 (背景は妙見山)

|

復員した翌22年、三郎さんは竹内商店に婿入りし、31歳で新たに鮮魚店を開業します。実家で鰯を扱っていたものの、鮮魚商売は初めてのことでした。そして魚の仕入れで、毎朝湊漁港の市場に仕入れに通ったのでした。

復員した翌22年、三郎さんは竹内商店に婿入りし、31歳で新たに鮮魚店を開業します。実家で鰯を扱っていたものの、鮮魚商売は初めてのことでした。そして魚の仕入れで、毎朝湊漁港の市場に仕入れに通ったのでした。

昭和43(1968)年のこと、竹内さんに災難が襲います。自動車事故で肋骨を折り、また多くの歯を失い、そのうえ左目は失明に近い大怪我を負いました。まだ働き盛りの45歳頃のことです。

片目同様なので遠近感がつかめず、音や強い光線にもショックを受ける状態でした。今後の生活にも不安をかかえ、くじけてなるものかと竹内さんが始めたのが、リハビリも兼ねた絵を描くことでした。始めはクレヨンや水彩画でしたが、知り合いから日本画の手ほどきを受け、どんどん絵にのめりこむようになりました。やがて描いた絵は玄人はだしとなり、「絵のうまい魚屋さん」と呼ばれるようになりました。 奥様がこの頃の竹内さんの様子を、次のように記しています。『最初は有名画家の美人画を臨画(模写)していました。職業柄、市場に出ましたら鯛をはじめ画材が豊富にありますので、いろいろと写生していました。気に入った絵が出来上がったら知り合いの人にあげたり、表装したりして楽しんでいました。朝の多忙な時には商売を本気でやり、午後は自分の自由な時間として絵筆を握っていました。』

|

| 7. |

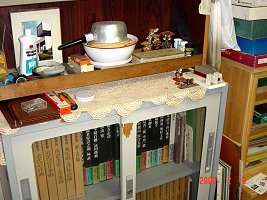

竹内三郎氏

書斎

|

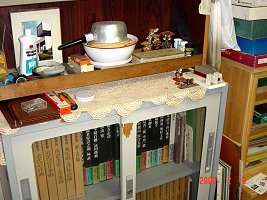

というわけで竹内さんにとって、本格的な画を描くことは初めての経験なのでした。知り合いに少しは手ほどきを受けましたが、ほとんど独学で「日本画の描き方」などの入門書や、高名画家の画集で勉強をしました。写真は竹内さんの書斎に今も残る本棚で、そんな竹内さんの努力のあとを偲ぶことが出来ます。 というわけで竹内さんにとって、本格的な画を描くことは初めての経験なのでした。知り合いに少しは手ほどきを受けましたが、ほとんど独学で「日本画の描き方」などの入門書や、高名画家の画集で勉強をしました。写真は竹内さんの書斎に今も残る本棚で、そんな竹内さんの努力のあとを偲ぶことが出来ます。

本棚には鏑木清方、伊藤深水、上村松篁(しょうこう)等、日本画の巨匠の本が並んでいます。また棚の上にはドーサ(礬水)を作る鍋やボウルが置かれています。ドーサとは日本画を描くとき絵の具が滲まないよう、あらかじめ和紙や絵絹に下塗りしておくための液で、明礬水(みょうばんすい)に膠(にかわ)をまぜ、加熱して調合するものです。

竹内さんはこの部屋で作品の構想を練りながら、ドーサで下塗りをしていたことでしょう。ドーサ処理を終えた白い画面をみながら、次に作品がそこに浮かび上がっていく様を、思い描きながら準備していたことと思います。

|

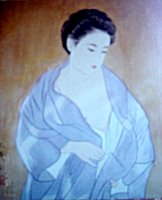

| 8. |

竹内三郎氏作品

美人画模写 と

魚の絵

|

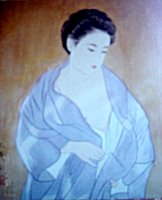

竹内さんは作品が出来ると写真に撮って残していました。そんな作品の一部をみてみましょう。左の絵は美人画の模写だそうですが、顔の表情、髪の描き方などはすでに素人離れした筆使いです。右の魚の絵は鯖と河豚でしょうか。やはり日頃扱っているだけあって、背中の青い模様やエラ等の赤い色づかいが鮮やかです。

竹内さんは作品が出来ると写真に撮って残していました。そんな作品の一部をみてみましょう。左の絵は美人画の模写だそうですが、顔の表情、髪の描き方などはすでに素人離れした筆使いです。右の魚の絵は鯖と河豚でしょうか。やはり日頃扱っているだけあって、背中の青い模様やエラ等の赤い色づかいが鮮やかです。

こうして出来上がった絵は、表装をほどこしたり、額に収めたりして竹内家を飾りました。竹内さんはそうした絵を、秋の市民文化祭に出展していましたが、やがて玄人はだしの作品は人づてに有名になっていきました。

そんなおり、竹内さんの絵に新しいモチーフが加わりました。昭和58年3月、羽仁さん率いる郷土文化研究会が、長門での「金子みすゞの調査」を引き受け、長門にみすゞの甦りがはじまったのです。そして長門みすゞ会は昭和58(1983)年6月に結成されました。

その時竹内さんは59歳、結成当初からの会員*でした。おそらく竹内さんは羽仁さん等の活動等でみすゞの事を知り、自らみすゞ会に入会したように思います。自分と同じ仙崎の町で生まれ、優しさあふれる詩を書いた詩人の目が竹内さん惹きつけたのでした。

*注) 水津氏資料「みすゞ会出席帖」の名簿によってわかる。

|

| 9. |

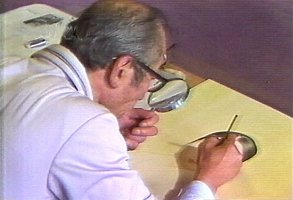

「日本画をかく魚屋さん」(昭和58年6月25日地元放送の録画ビデオより)

|

竹内さんはさっそく、みすゞの写真を参考に、絵の制作を始めていきました。目標は次の秋の市民文化祭への出品です。すでに長門での「金子みすゞの甦り」は山口新聞(昭和58年5月30日記事/羽仁さんの項参照)によって報じられていましたが、そこへ竹内さんがみすゞの絵を制作するという話を聞きつけ、地元テレビ局が取材に訪れました。 竹内さんはさっそく、みすゞの写真を参考に、絵の制作を始めていきました。目標は次の秋の市民文化祭への出品です。すでに長門での「金子みすゞの甦り」は山口新聞(昭和58年5月30日記事/羽仁さんの項参照)によって報じられていましたが、そこへ竹内さんがみすゞの絵を制作するという話を聞きつけ、地元テレビ局が取材に訪れました。

竹内さんの絵の制作風景を紹介しながら、金子みすゞのことも話題にとりあげる企画だったのかもしれません。取材を受けた竹内さんは、さっそく関係者や知人宛に、放送日の案内をしています。私がその事を知ったのは、羽仁さんの資料にその葉書が保存されていたからでした。 葉書にはこう書かれていました。『拝啓

・・私事

この度テレビ局よりの依頼で「魚屋の書いた画を尋ねて*」と云う題目で愚作を十数点ばかり放映される事になりました

茶の間で食事をしながら御笑覧くだされますよう御知らせ申し上げます』。というわけで、掲載した写真はその録画ビデオから切出したものです。竹内さんの画の制作時間は早朝4時頃から市場にいくまでの1時間。そして午後から手の空いた時間でした。

番組内では竹内さんが制作中のみすゞの画に向かって息を詰め、一本の顔の線を引き、その一筆を書き終わると筆をあげて大きく息をする、いわば「一筆入魂」の姿が映し出されていました。どの画もそんな状況で完成されていったことと思います。

*注) 実際の放送時のタイトルは「日本画をかく魚屋さん」となった。

|

| 10. |

「日本画をかく魚屋さん」(昭和58年6月25日地元放送の録画ビデオより)

|

この番組内では他にも竹内さんの絵が紹介されましたが、その中で私が「ああ、こんな絵が描ける人だから、みすゞの絵も描きたいと思ったにちがいない。」と感じた絵がありました。それが右の絵(部分)です。作品的には「慈母観音像」と呼べるもので、実際は縦長の絵で雲上に浮かぶ観音立像を「表装」したものですが、写真はその上半身部分です。(映像ノイズを画像修正しています)

この番組内では他にも竹内さんの絵が紹介されましたが、その中で私が「ああ、こんな絵が描ける人だから、みすゞの絵も描きたいと思ったにちがいない。」と感じた絵がありました。それが右の絵(部分)です。作品的には「慈母観音像」と呼べるもので、実際は縦長の絵で雲上に浮かぶ観音立像を「表装」したものですが、写真はその上半身部分です。(映像ノイズを画像修正しています)

番組内での竹内さんの説明によれば、この観音像は昭和53(1978)年に亡くなった母のイメージとのことで、ご母堂の亡くなった翌年描きあげたものだそうです。この絵の左下にはこの世に「生」を受ける前の竹内さん自身が、透明な玉に入った生命体として宙に浮かび、母のさしだす手に導かれて生まれ出ようとしているところが描かれているのでした。

私はこの録画ビデオで竹内さんの声と「ものごし」を知ったのですが、優しい声の持ち主でおだやかな性格の方と感じました。(それは番組スタッフも言っていました。)そんな竹内さんだからこそ、みすゞに共感し、みすゞの絵を描こうと思ったことでしょう。 竹内さんがこの絵を描いたのはみすゞと出会う4、5年前のことですが、絵を見ているとみすゞの詩にもある、やさしい眉をして雲の上に浮かぶ「天人」(Ⅰ-124/下48)とか、もっと言えばいつも佛さまを大事に思う「お佛壇」(Ⅱ-233/下132)の詩のように、信仰の厚いこの地方の人々共通の思いさえ感じるのです。

|

| 11. |

「美しい目に魅せられて」(山口新聞

昭和58年7月12日記事/羽仁氏資料)

|

ところで羽仁さんは、竹内さんの描く肖像画記事もスクラップ(竹内家でも同記事を保存)していました。その記事を見ると画はさらに完成に近づいているようです。そんな山口新聞の記事をみてみましょう。『・・最近竹内さんと同じ市内仙崎町出身で、大正後期から昭和初期にかけて活躍した童謡作家・金子みすゞの埋もれた足跡が明らかになり、その写真を知人から見せてもらった瞬間、「そのすばらしい目」がすっかり竹内さんを魅了、市民文化祭出品作の構想が一気にまとまったという。・・』というわけで出会った瞬間から、みすゞの目が竹内さんの心を奪ったようです。 ところで羽仁さんは、竹内さんの描く肖像画記事もスクラップ(竹内家でも同記事を保存)していました。その記事を見ると画はさらに完成に近づいているようです。そんな山口新聞の記事をみてみましょう。『・・最近竹内さんと同じ市内仙崎町出身で、大正後期から昭和初期にかけて活躍した童謡作家・金子みすゞの埋もれた足跡が明らかになり、その写真を知人から見せてもらった瞬間、「そのすばらしい目」がすっかり竹内さんを魅了、市民文化祭出品作の構想が一気にまとまったという。・・』というわけで出会った瞬間から、みすゞの目が竹内さんの心を奪ったようです。 記事をつづけます。『(竹内さんは)仕入れが一段落すると、次に描く作品の構想を練るのが一日のうちで一番心豊かな楽しいひとときという。(中略)竹内さんは素人の絵ということで、希望者には作品を無料で引きとってもらっているが「私の葬式には花輪がわりにぜひこの絵を持ち寄ってもらえたらー」という願いもこめられているそうだ。』

当時竹内さんは60歳ちかくで、亡くなられたのは73歳の時になります。おそらく葬儀の際には持ち寄った絵が、竹内さんの葬列を飾ったことでしょう。竹内家では今も命日には仏間に遺作の絵が飾られるそうです。

|

| 12. |

「金子みすゞ肖像画と繭と墓の色紙」

(竹内家ご遺族提供)

|

そうして出来上がったのがこのみすゞの肖像画です。元になった写真は昭和5(1930)年3月9日、みすゞ自身が下関の写真館で撮影したもので、本当に涼やかな目をして写っています。その夜みすゞは、娘を引き取りに来るという別れた夫に抗議の遺書を書き、睡眠薬自殺を図るのですが、胸の内は家族の誰にも明かさず翌日亡くなるのです。竹内さんはその遺影を前に、持てる技法と全精力を傾け時には写真に語りかけながら肖像画に取り組んだように思います。 そうして出来上がったのがこのみすゞの肖像画です。元になった写真は昭和5(1930)年3月9日、みすゞ自身が下関の写真館で撮影したもので、本当に涼やかな目をして写っています。その夜みすゞは、娘を引き取りに来るという別れた夫に抗議の遺書を書き、睡眠薬自殺を図るのですが、胸の内は家族の誰にも明かさず翌日亡くなるのです。竹内さんはその遺影を前に、持てる技法と全精力を傾け時には写真に語りかけながら肖像画に取り組んだように思います。

その肖像画に奥様が書いた「繭と墓」の色紙が添えられ、表装画に仕立てられました。この表装画は、羽仁さんや水津さんの項でも紹介した、長門で最初に行われた「みすずの講演会」(昭和58年8月17日)の演壇に華を添えたものです。

「蠶(かひこ)は繭に/はいります、/きうくつさうな/あの繭に。//けれど蠶は/うれしかろ、/蝶々になつて/飛べるのよ。//人はお墓へ/はいります、/暗いさみしい/あの墓へ。//そしていい子は/翅(はね)が生え、/天使になつて/飛べるのよ。」(繭と墓)(Ⅱ-3/上12)

この表装の詩に込められた願いのように、みすゞの詩は今や各国の言葉に翻訳され、世界中を飛び回っています。

|

| 13. |

「金子みすゞ

心のふるさと」パンフレット

(右は竹内家ご遺族提供のもの)

|

さて肖像画に限らず、竹内さんの偉業はすでに掲載していますが、みすゞの故郷「仙崎」と同郷ということもあり、それを『絵に残したこと』にある、といっても過言ではないと私は思います。 さて肖像画に限らず、竹内さんの偉業はすでに掲載していますが、みすゞの故郷「仙崎」と同郷ということもあり、それを『絵に残したこと』にある、といっても過言ではないと私は思います。

この後はそういった作品を通して、竹内さんの描いたみすゞの「ふるさと仙崎」を見ていこうと思います。というわけで、まずここに掲げた観光パンフレット(2種類)をご覧いただきます。

これらのパンフレットは、新しく出た手のひらサイズのものに置き代わり、もう見かけなくなりましたが、左は「金子みすゞ顕彰会」編集・「長門市商工観光課」発行のもので、みすゞのふるさと散策に便利なパンフレット(平成6年9月以降~)*1でした。そして右のものは、それ以前の「長門みすゞ会」編集のものです。

そして、このパンフレット両方に共通して掲載されている絵が、竹内さんの「大漁」や「弁天島」等「仙崎八景」の絵なのです。絵がモノクロなのが残念ですが、この先一部をカラーで紹介します。さらに右パンフレットの地図は、これまた竹内さんが描かれた昭和初期の「仙崎地図」です。この仙崎八景の絵が最初に公開されたのは、昭和60(1985)年11月2・3日*2に行われた第1回「ながとふるさとまつり」の「みすゞコーナー」でした。年代を検証しますと、最初のパンフレット(右)が発行されていたのが、昭和60年11月以降~昭和61年10月の「みすゞ顕彰会設立前」だと考えられ、竹内さんが当初から積極的に加わっていたことも合わせ、「長門みすゞ会」の面目躍如たるパンフレットなのです。

*注1)

マップ内に「みすゞ公園」があることから推測。これ以前の版も存在するかも知れない。

*注2)

水津氏アルバムに、これらの絵を出展した「みすゞコーナー」の写真があり日付が判明した。

|

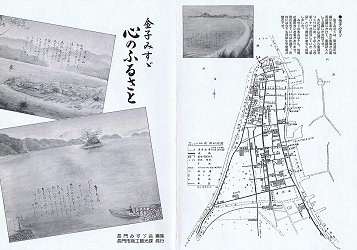

| 14. |

「大漁」(全体と部分図)

(竹内家ご遺族提供)

|

では、カラーの「大漁」図を見ていただきましょう。絵にある場所は現在のシーサイドスクエア(現・センザキッチン)付近から南にひろがる小松原海岸です。船は加賀(石川県)から鰯漁にやってきた船で、加賀の漁師は「赤い毛布の袖無し」(右写真)を着こんでいたので一目でわかりました。 では、カラーの「大漁」図を見ていただきましょう。絵にある場所は現在のシーサイドスクエア(現・センザキッチン)付近から南にひろがる小松原海岸です。船は加賀(石川県)から鰯漁にやってきた船で、加賀の漁師は「赤い毛布の袖無し」(右写真)を着こんでいたので一目でわかりました。

赤い毛布は通称「赤ゲット」と呼ばれ、明治になって輸入されたもので、赤いブランケットが縮まり発音が濁ったものです。とても温かく防寒用として広く使われましたが、加賀の漁師はそれを袖無しにして着ていたようです。

山口県豊浦郡(現下関市)豊北町出身の小西恒七さんの「長州北浦風俗絵巻」(マツノ出版)にも加賀船による鰯漁が描かれていますが、その説明文を引用してみましょう。『明治の終頃から大正の終頃までこのあたりへ加賀のイワシ網船がやって来たものである。・・(北浦には)多い年は二〇〇艘もやって来たことがある。加賀の漁師は赤い毛布の袖無を着ているのですぐわかる。入漁料を払って操業した。イワシがとれると地元の女の仕事がふえるので歓迎したものである。』

「朝燒小燒だ/大漁だ/大羽鰮の/大漁だ。//濱は祭りの/やうだけど/海のなかでは/何萬の/鰮のとむらひ/するだらう。」(大漁)(Ⅰ-101/下12)

「大漁」の詩には、こんな背景があったのでした。

|

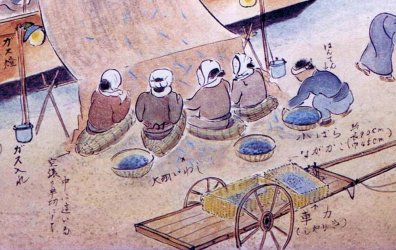

| 15. |

「大漁(部分図)」(竹内家ご遺族提供)と「イワシ抜き(部分図」(長州北浦風俗絵巻/小西恒七・画

/マツノ書店)

|

同じ絵ですが、こちらは網から鰯を外している部分図です。女の人が四人、半切りにした俵に腰をすっぽり入れ、網にかかった鰯を外しています。小西さんの画では斜め切りにした俵に膝を突っ込んで座っており(右図左上)、同じ北浦でも地域により俵の切り方が違っていたようですが、どちらも下半身が濡れて冷えないよう工夫した人々の智恵でした。 同じ絵ですが、こちらは網から鰯を外している部分図です。女の人が四人、半切りにした俵に腰をすっぽり入れ、網にかかった鰯を外しています。小西さんの画では斜め切りにした俵に膝を突っ込んで座っており(右図左上)、同じ北浦でも地域により俵の切り方が違っていたようですが、どちらも下半身が濡れて冷えないよう工夫した人々の智恵でした。

そして網から外れた鰯は「小ばら」という丸篭に入れ、「小ばら」が一杯になると、男の人が車力(しゃりき)に載っている「ながかご」に積み替えたようです。

小西さんの解説には、『この「ばら(バラ)」に提げ緒をつけ、天秤棒で売り歩く者も「バラ」と言った。』、とあります。そして大漁の時は昼夜兼行で、遠くの市場までこの車力で運んだといいます。漁船が帰るのは夜中11時から早朝2~3時でしたので、作業はランプかガス燈を点けてしました。ただランプでは真下が暗くなるので、大正時代は絵にあるようにガス燈が使われました。大漁で賑わう早暁、みすゞもこんな浜の景色を見ていたことでしょう。「弁天島」の詩にも、弁天島をさらっていくとからかう「北のお國の船乗り」が登場します。

「「あまりかはいい島だから/ここには惜しい島だから、/貰つてゆくよ。綱つけて。」//北のお國の船乗りが/ある日、笑つていひました。//・・」(辨天島」(Ⅲ-179/下76)

この詩に書かれたことは全くの作り話ではなくて、幼いみすゞが実際に体験した話のようにも私は思うのです。

|

| 16. |

「王子山」(全体と部分図・干鰛場)

(竹内家ご遺族提供)

|

こちらは「王子山」の絵で、王子の社から見た仙崎半島先端の図と部分拡大図です。現在では堤防道路が海岸線を埋め立てていますが、当時の海岸には板張りの干鰛場があったようです。干鰛は獲れた鰯を煮て油を搾った後、何日か天日で乾燥させたもので、即効性のある農業肥料として使われました。 こちらは「王子山」の絵で、王子の社から見た仙崎半島先端の図と部分拡大図です。現在では堤防道路が海岸線を埋め立てていますが、当時の海岸には板張りの干鰛場があったようです。干鰛は獲れた鰯を煮て油を搾った後、何日か天日で乾燥させたもので、即効性のある農業肥料として使われました。

干鰛は通常砂浜の上で干しますが、この絵では海にせりだした板場上になっています。

おそらくそれは、土地の狭い仙崎半島特有の事情によるもので、板場はちりめん・いりこ等いわゆる四十物(あいもの)や海草の乾燥場としても利用されていたと思われます。図の説明書きは、左から田中屋(おもや=母屋)、(佐渡の)干鰛場、塩谷の干鰛場となっています。中央に見られる高い塔は、冒頭写真でもあったように左が電話線、右が送電用(どちらも青海島向け)のものです。

「公園になるので植ゑられた、/櫻はみんな枯れたけど、//・・わたしの町はそのなかに、/龍宮みたいに浮んでる。//銀の瓦と石垣と、/夢のやうにも、霞んでる。//王子山から町見れば、/わたしは町が好きになる。//干鰛(ほしか)のにほひもここへは来ない、/わかい芽立ちの香がするばかり。」(王子山)(Ⅲ-181/下78)

|

|

「王子山」(全体と部分図・渡し場)

(竹内家ご遺族提供)

|

そしてこちらの図は、干鰛場右手の「瀬戸の渡し場」付近となります。前項の「王子山」の詩にあるとおり、絵には「銀の瓦」や「石垣」が描かれています。書かれた説明書きは、左から「持山」「船引場」、右の小屋は「渡し場待合所(以前は馬引場)」、その奥は「道路」(新町通り=現みすゞ通り)です。そして手前が「渡し場」の桟橋で、ここからみすゞ兄妹も対岸の青海島に渡り、王子社に行ったり大日比峠を抜け、親戚の前田家まで遊びに行ったことです。 そしてこちらの図は、干鰛場右手の「瀬戸の渡し場」付近となります。前項の「王子山」の詩にあるとおり、絵には「銀の瓦」や「石垣」が描かれています。書かれた説明書きは、左から「持山」「船引場」、右の小屋は「渡し場待合所(以前は馬引場)」、その奥は「道路」(新町通り=現みすゞ通り)です。そして手前が「渡し場」の桟橋で、ここからみすゞ兄妹も対岸の青海島に渡り、王子社に行ったり大日比峠を抜け、親戚の前田家まで遊びに行ったことです。

仙崎では昔、こうしたちょっと遊びに行くことを「なぐさみ」に行くと言っていました。そんな日頃の「なぐさみ」の中から、「王子山」の詩も生まれてきたことでしょう。

|

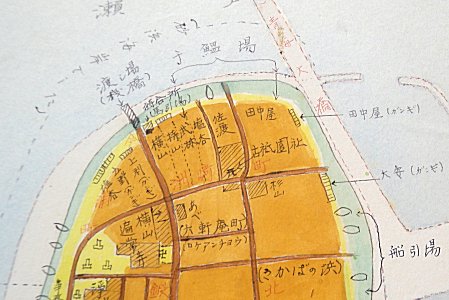

| 17. |

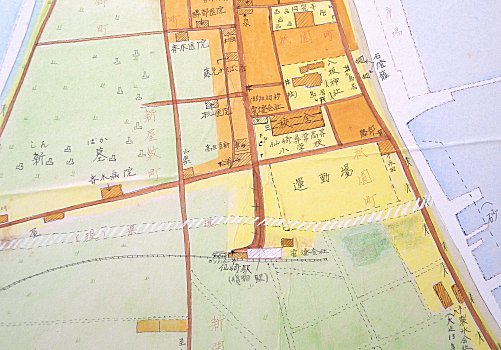

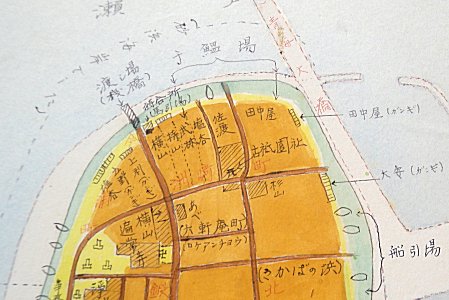

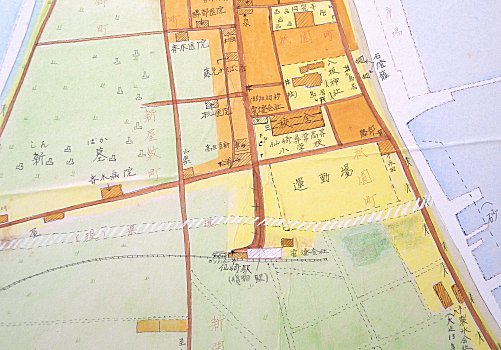

「仙崎半島図」(部分①)

(竹内家ご遺族提供)

|

竹内さんはこうした絵とともに、前項-13で紹介したパンフレット内のような仙崎半島図も描いています。ここからはそれとは別の大きな「半島図」*を使って昔の仙崎の様子を眺めてみたいと思います。 竹内さんはこうした絵とともに、前項-13で紹介したパンフレット内のような仙崎半島図も描いています。ここからはそれとは別の大きな「半島図」*を使って昔の仙崎の様子を眺めてみたいと思います。

前述したように仙崎半島先端部には、干鰛場や渡し場が描かれています。そして現在と比較できるように、青海大橋の位置や道路が薄く描かれています。

右手(東)の海岸べりに「~のガンギ」とありますが、絵のマーク一覧の説明によれば(石組みの)堤防のことだそうです。また船形のマークは船引場です。右手十字路下に「杉山」と書かれているのは、現在もある食料品雑貨の「杉山商店」さんになります。

そして杉山商店の右手にある岸壁には、みすゞが下関行きに使ったこともある「大阪商船」の発着所があったそうです。左手の遍常寺とあるのは、遍照寺(へんじようじ)の書き損じでしょう。(ちなみに竹内さんの実家の菩提所は、次の項の絵にある浄岸寺です)

仙崎には北から、遍照寺、浄岸寺、西覚寺、極楽寺、普門寺、円究寺と6つの寺がありますが、そのうちなぜか真宗の遍照寺、浄岸寺、西覚寺には大きな銀杏の樹がありました。銀杏の葉は腐って無くなるのが遅いことから、仏の教えがずっと無くならないように寺院によく植えられると聞いたことがありますが、今は遍照寺だけに銀杏の木が残っています。みすゞの詩の「大きな文字」はどこの寺のものだったことでしょう。

「お寺のいてふ(銀杏)の/大筆で/誰か、大文字/かかないか。//東のお空/いつぱいに、/「コドモノクニ」と/書かないか。//いまに出てくる/お月さん、/びつくり、しやつくり/させないか。」(大きな文字)(Ⅰ-120/下40)

*注) 原図はB2サイズ(515cm×728cm)大の用紙に描かれたもので、以降掲載した図は、長門の藤井文則氏が部分撮影したものを、筆者が説明パートごと切出したもの。

|

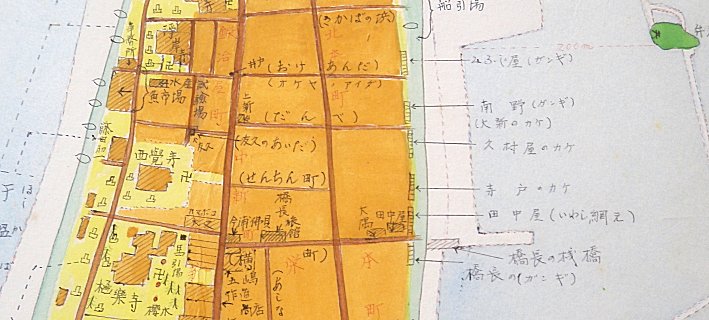

| 18. |

「仙崎半島図」(部分②)

(竹内家ご遺族提供)

|

南下して左に浄岸寺、右手に弁天島が見えてきました。みすゞの時代、浄岸寺南には「山口県水産試験場」があり、その左手に「魚市場」(←の場所)と北隣にその事務所がありました。それらはみすゞの詩や文章にも残されています。 南下して左に浄岸寺、右手に弁天島が見えてきました。みすゞの時代、浄岸寺南には「山口県水産試験場」があり、その左手に「魚市場」(←の場所)と北隣にその事務所がありました。それらはみすゞの詩や文章にも残されています。

「瀨戸に/渦まく/夕潮//とほく/とどろく/夕暗やみ//市のひけた/市場に、/海からかげが/のぞくよ。//子供は、子供は、//どこにと、/何か、何か、/のぞくよ。//秋刀魚の色した/夕ぞら、/烏が啼かずに、/わたるよ。」(魚市場)(Ⅲ-13/上24)

「水産試験場」は、仙崎鍛冶屋町に明治33(1900)年4月1日に起工し、新しい漁法の研究調査を目的として同年10月に開場しました。大津高女の同窓会誌「ミサヲ」六号には、卒業を前にしたみすゞと中山由子さんの手で、「水産試験場」ほか仙崎の会社見学の記事が書かれています。

『(大正9=1920年の)

三月五日。私共四年生一同は山陽電灯会社の変圧所、長門製氷会社、仙崎製氷会社、沃度会社*、水産試験場等を見学することになりました。(・・水産場の)研究部の方ではいろいろ珍しい海産物の標本や潮流計、採水器、採泥器や其他種々精巧な機械などにつき説明して戴きました。製造部の方では鰯の糠漬法、末広の製法、其他魚類の貯蔵法等につきお話を聞きました。・・』会社見学は水産試験場で終り、生徒たちは現地解散したようです。水産試験場が大泊地区に移動するのは昭和47(1972)年のことです。

*注)沃度会社については長門市史に明治39(1906)年、『仙崎の上田亀太郎が工業用製品(ヨードカリ、塩化カリ)の製造を創業』とある。沃度は海草から取れ、医薬品や化学製品全般に使用された。

|

| 19. |

山口縣水産試験場

(「ふるさと長門」より/「弁天島」(竹内家ご遺族提供)

|

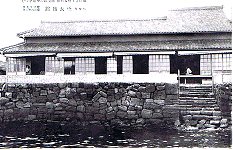

こちらが、長門市郷土文化研究会発行の「ふるさと長門」にある「山口縣水産試験場」*の絵葉書写真です。外塀は煉瓦塀で、門柱に渡したアーチがみられます。「山口県水産研究センター」の沿革によれば、本館(57.25坪)、製造舎(47坪)・・とあるので、おそらく正面が本館、右手建物が製造舎(製造部)だったと思われます。 こちらが、長門市郷土文化研究会発行の「ふるさと長門」にある「山口縣水産試験場」*の絵葉書写真です。外塀は煉瓦塀で、門柱に渡したアーチがみられます。「山口県水産研究センター」の沿革によれば、本館(57.25坪)、製造舎(47坪)・・とあるので、おそらく正面が本館、右手建物が製造舎(製造部)だったと思われます。

ここでみすゞ達は加工品の製造方法を学んだことでしょう。この建物の建設費は3、843円でしたが、当時の仙崎村は1、500円もの寄付をしていますので、村の水産試験場への期待度が想像されます。完成したのは、みすゞの生まれる3年前のことでした。

右図では仙崎湾に弁天島が浮んでいます。半島図では弁天島に向かってガンギやカケ(石組堤防)が描かれていますが、現在は海岸道路が出きて昔の面影が想像できませんが、竹内さんの絵により、海岸の様子をかいま見ることができます。前項の半島図中央部に「だんべ」と描かれていますが、ここの「弁天島」の絵では、左下の石組み付近が「だんべの浜」のようです。竹内さんの弁天島の絵では波静かな仙崎湾に朝日が昇り、弁天島が金のひかりでつつまれています。

「・・/朝はお胸もどきどきと、/駆けて濱辺へゆきました。//辨天島は波のうへ、/金のひかりにつつまれて、/もとの緑でありました。」(辨天島」(Ⅲ-179/下76)

*注) 長門市史によれば、その後水産試験場は昭和47(1972)年5月22日に新しい試験場が青海島の大泊に完成し移転したとある。

|

| 20. |

「橋長別館」(絵葉書)

と 現在の石組み跡

|

前々項(18)の半島図中央下には「橋長旅館(本館)」が描かれ、その弁天島側の海岸には「橋長のガンギ」や「桟橋」が描かれています。この項に掲載した絵葉書写真は橋長別館のものですので、半島図の方は別館ができる前の様子を描いたと考えられます。 前々項(18)の半島図中央下には「橋長旅館(本館)」が描かれ、その弁天島側の海岸には「橋長のガンギ」や「桟橋」が描かれています。この項に掲載した絵葉書写真は橋長別館のものですので、半島図の方は別館ができる前の様子を描いたと考えられます。

なお右端の写真は今も仙崎海岸通りに残る橋長旅館のガンギ(石組堤防)跡で、この石組みの右手から海岸道路となっています。またここに戦後出来た新しい橋長別館の建物*は、みすゞ甦り後は、「金子みすゞ全集出版記念会」(昭和59=1984年3月10日)等数々記念行事が開かれた思い出の場所でもあります。

ところで橋長旅館と言えば藩政時代から、橋本長助-長兵衛と続く仙崎の有名旅館で、長兵衛の長男として生まれたのが、青海島観光の創始者である橋本勇一翁(右写真/明治21=1888年3月15日-昭和36=1961年7月28日)です。ですからみすゞも身近な町の有名人として知っていたことでしょう。長門市史によれば勇一翁は大正4(1915)年(27歳前後)から、手こぎ船で島を一周する観光船事業を始め、大正11(1922)には屋形船に発動機をつけ、各界の著名人を招いたとあります。 ところで橋長旅館と言えば藩政時代から、橋本長助-長兵衛と続く仙崎の有名旅館で、長兵衛の長男として生まれたのが、青海島観光の創始者である橋本勇一翁(右写真/明治21=1888年3月15日-昭和36=1961年7月28日)です。ですからみすゞも身近な町の有名人として知っていたことでしょう。長門市史によれば勇一翁は大正4(1915)年(27歳前後)から、手こぎ船で島を一周する観光船事業を始め、大正11(1922)には屋形船に発動機をつけ、各界の著名人を招いたとあります。

ちなみに青海島北海岸を「海上アルプス」と呼んだ、横山健堂が青海島観光をしたのは大正7年と8年のことで、その著書「長州遊覧記」は昭和4(1929)年7月に発行されました。そのように勇一翁の努力のかいあって宣伝され、青海島が国の名勝・天然記念物に指定されたのは、大正15(1926)年10月20日のことでした。船に発動機をつけたのは、みすゞが下関に行く1年程前(19歳頃)のことです。みすゞも観光基地として変わりつつある、仙崎の様子を間近に見聞きしていたと思われます。私はそんな時期に地元で「仙崎八景」という言葉が生まれ、みすゞの詩にも「仙崎八景」が詠まれたと考えています。

*注) そののち橋長別館は閉館し、平成20(2008)年12月19日の火事で焼失した。

|

| 21. |

「辨天島」(仙崎八景)

と その部分

(萩原氏所有)

|

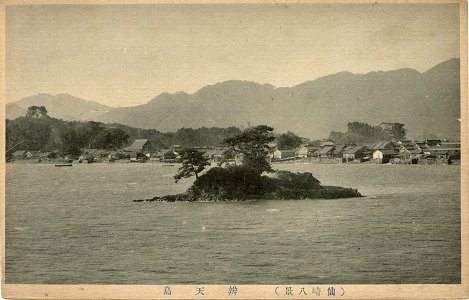

こちらの写真は、おたより通信-393でも少し紹介しましたが、長門市の古書店主萩原氏により発見された、金子書店発行の「仙崎八景」の絵葉書セット*内にある「辨天島」です。 こちらの写真は、おたより通信-393でも少し紹介しましたが、長門市の古書店主萩原氏により発見された、金子書店発行の「仙崎八景」の絵葉書セット*内にある「辨天島」です。

ですからみすゞの家の店先でも、お土産的にこのような絵葉書が売られていたと思われます。

またこの葉書写真は仙崎半島を背景に撮影されており、それゆえ竹内さんの絵とあいまって、当時の海岸状況がよくわかるので参照させていただきます。

写真には左手の祇園社の杜付近から隣の円究寺、そして右手は今では想像も出来ない程の、極楽寺の鬱蒼とした杜が写っています。その拡大図(右)により、項-19の絵の海岸付近の様子がさらによく分かるかと思います。海岸には石組みや船引場が築かれ、竹内さんの絵の正確さを証明しています。

*注)

この絵葉書セットは萩原氏の厚意で、みすゞを愛する方に使って欲しいと、現在長門市立図書館ホームページ内の「郷土資料」にて公開されている。なおその8枚の絵葉書には、当時青海島大日比の古刹で観光的にも有名だった「西圓寺」が入っているが、みすゞ詩ではそれが「極楽寺」となっている。おそらくみすゞは、身近になれ親しんだ「極楽寺」に置き換えて詩に詠んだものと想像される。

|

| 22. |

「仙崎半島図」(部分③)

(竹内家ご遺族提供) と 蒸気船・見嶋丸47.82t

(見嶋家所蔵)

|

仙崎半島図も中南部になってきました。見づらいですが右上に「吉金の桟橋」とあり、「現

観光船乗場と書かれています。ただし、現行ではずっと南のシーサイドスクエア(現・センザキッチン)から発着していますので、それ以前の観光船乗場になります。さらに時代をさかのぼれば、項-18の橋長旅館別館の桟橋から観光船が出ていたわけです。 仙崎半島図も中南部になってきました。見づらいですが右上に「吉金の桟橋」とあり、「現

観光船乗場と書かれています。ただし、現行ではずっと南のシーサイドスクエア(現・センザキッチン)から発着していますので、それ以前の観光船乗場になります。さらに時代をさかのぼれば、項-18の橋長旅館別館の桟橋から観光船が出ていたわけです。

図の中央少し上、黄色い場所に「←松安」とありますが、松谷安次郎商店のことで「八百屋のお鳩」(Ⅰ-10/上18)にも出てきます。その右隣の矢印の場所は慈眼寺(じげんじ)-(瀬戸崎尋常小学校)と書かれています。慈眼寺は明治6(1873)年に小学校が出来ましたが、みすゞが入学したのはずっと南の祇園社近くに新設された「瀬戸崎尋常小学校」でした。

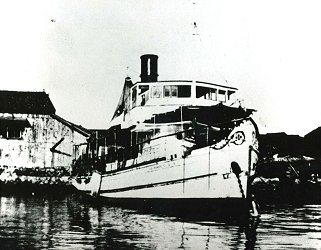

中央の「堀り」通り右手に、桟橋及び見嶋汽船と書かれています。見嶋汽船は通(かよい/青海島東部の地区)の見嶋秀太郎氏が、明治43(1910)年~昭和2(1927)年まで営業した定期船会社で、通-仙崎-黄波戸(きわど)-萩-須佐間を運行していました。ですからみすゞも父の実家である通の祭りがあると、ここから亡き父の実家に向かったわけです。見嶋秀太郎氏は篤志家で、通から仙崎に通学する生徒の船賃を無料にした*1といいます。その桟橋の場所は、現在の漁協ビルの前あたりだったわけです。

そして「堀り」通りですが明治の頃、実際には堀もあって小舟も通ったといい、今でも道端にはその名残らしきものがあります。みすゞの幼い頃にどの程度、堀の名残があったか分かりませんが、作品に「魔法の杖」(Ⅰ-73/上116)、「お掘りのそば」(Ⅰ-142/下76)、という堀が出てくる詩があります。もしかしたらここの情景だったかもしれません。堀り通りは2011年早春、海岸道路からの記念館駐車場までが少しだけ拡張されました。堀り通りの下方にあるのが現在の金子みすゞ記念館で、古い順から「金子」(書店)→「山本」(塩販売元)→千草(食堂)→「魚秀」(寿司店)と脇に書かれています。

左手下の旭町界隈には遊廓街*2や、芝居小屋もあって仙崎きっての娯楽地域でした。今はその面影がみられませんが、それでも往時を偲ばせるような建物も一部残っています。図に「仙崎座」*3とあるのが、元芝居小屋で後に映画館となった仙崎座です。

*注1)

見嶋汽船の記事については、藤井氏の「長門くじら資料館館長のブログ」記事を参考にさせていただいた。

*注2) 大正から昭和24、5年まで、仙崎楼、丸丸、嬉しか楼、よか楼、幕の内という遊廓があり、殷賑(いんしん=にぎやかなこと)を極めた。

*注3) 長門市史に大正6(1917)年2月、仙崎劇場株式会社創立とある。この時芝居小屋から株式会社制に変わったと思われる。

|

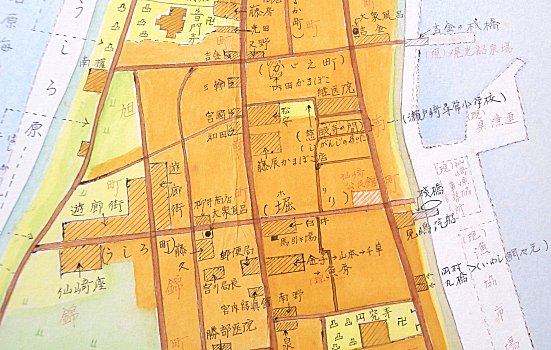

| 23. |

「仙崎半島図」(部分④)

(竹内家ご遺族提供)

|

いよいよ仙崎半島南端部です。注目すべきは左手中央の新墓と書かれている台形の区域で、現在ここには仙崎小学校の校舎が建ち、校舎の南には校庭が拡がっていますが、かつては畑地・草原で南には墓地があったのでした。 いよいよ仙崎半島南端部です。注目すべきは左手中央の新墓と書かれている台形の区域で、現在ここには仙崎小学校の校舎が建ち、校舎の南には校庭が拡がっていますが、かつては畑地・草原で南には墓地があったのでした。

半島図中央右寄りにあるのが移転前の仙崎尋常高等小学校で、校舎が三棟描かれています。小さくて分かりにくいのですが、その校舎と現みすゞ通りとの間に電燈会社(昭和初移転)が描かれています。おそらく学校移転(1936.9)後に越してきたものと思われます。

ですから先の(項-18)で述べたみすゞの女学校卒業前の会社見学で訪問した電燈会社は、運動場の下(南)仙崎駅の右手にある電燈会社(茶色の四角形)だったと思われます。ここは<諸会社見学の記>では山陽電燈会社の変圧所と書かれており「ミサオ」には以下のようにあります。

『此処では・・ツランスフォーマーや落雷の危険を避けるためのアレスターやボルトメーターやアンペアメーター等を見せて頂きました。殊に二万二千ボルドのスパークは誠に壮観なものでした。』そして見学の最中に激しい雨が降ってきたので、仙崎小学校で雨宿りをしたようです。

そして、図の右下にある二つの建物は製氷会社で(大正13年日本冷蔵設立)と書かれています。<諸会社見学の記>の順番をもう一度ふり返ってみますと、この山陽電灯会社の変圧所、長門製氷会社、渡し場、昼食(青海島清水場・清水家)、仙崎製氷会社(所在地不明)、王子山麓(休憩)、沃度会社(所在地不明)、水産試験場(仙崎)となります。このように竹内さんの半島図では、みすゞの小さな旅やゆかりの場所を、書き加えられた注釈なども参考にして、「今でもふり返ることが出来る」のです。おそらく竹内さんも、そういう意図を込めて描いていた事と思います。

|

| 24. |

「仙崎半島図」(全体)

と 自宅で絵の構想を練る竹内さん(竹内家ご遺族提供)

|

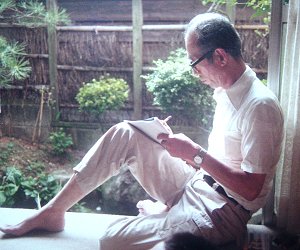

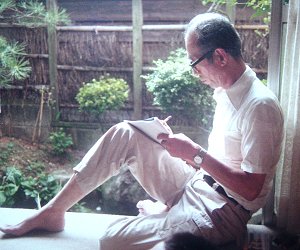

ということで、いよいよ竹内さんの記事も最終章となりました。こちらが仙崎半島の全体図で、その右の写真は昭和57(1982)年頃の竹内さんの写真ですので、竹内さんがみすゞと出会う一年程前の姿です。 ということで、いよいよ竹内さんの記事も最終章となりました。こちらが仙崎半島の全体図で、その右の写真は昭和57(1982)年頃の竹内さんの写真ですので、竹内さんがみすゞと出会う一年程前の姿です。

実はページの最後を締めくくるにあたり、半島図とこの写真だけを載せてから、話をどう纏めようかとしばらく考えていました。そうしていますと、ふと心に何かが沸き上がってきたのでした。

それは・・「これまで竹内さんが趣味として絵を描いてきたのは、やがてみすゞや、みすゞのふるさとを描くためだったのではないか?」という運命的な思いでした。

みすゞ甦り以来、みすゞの詩を背景にみすゞの世界を描く人はたくさんおられ、素晴らしい作品が多く世に出ています。でも竹内さんのようにここまで、みすゞの生まれた仙崎を描いた人はいませんでしたし、竹内さん自身も書かれているように、これらの絵の中には、竹内さんでも知らなかった仙崎がありました。

それらを聞いて回って絵にしたのが、ここに掲げた作品なのです。おそらくそんな根気のいる絵を描いて残そうとした原点は、みすゞの詩に竹内さんの持つ豊かな情操心や、郷土を思う心が呼応したからだと思えてなりません。つまりこれらの絵は、竹内さんだけしか描けなかった絵であり、みすゞのふるさと仙崎にとって、一級資料でもあるのでした。

つたない知識の私が、その偉業の一端を解説するなど、とてもおこがましい限りでしたが、とくに仙崎半島図などは、まだまだ知識が及ばないと感じました。竹内さんが描き残したかった、もっと深い事柄が、絵の中には散りばめられているに違いありません。そんな「みすゞのふるさと」の遺産を、竹内さんは残していかれたように思います。

本稿記述のため、ご遺族ご親戚には貴重な写真や資料をご提供いただきました。羽仁様、水津様ご提供の資料も今回たいへん役立ちました。また仙崎半島図などの詳細撮影には藤井文則様の手を煩わせました。そして新発見の萩原様の「仙崎八景」写真が記事に花を添えてくれました。

鰯漁の説明には「長州北浦風俗絵巻」の小西常七氏の絵と文が参考になりました。その他仙崎の記述には、故・中谷貞女様にお聞きしたことが大変参考になりました。実は往年の仙崎に詳しい中谷さんに、竹内さんの絵の解説を伺った時、「細かい修正点のあること」を指摘されていましたが、その後確認をする機会がなく、亡くなられてしまいました。この場をお借りしてお悔やみと、地図の読解きのご協力に深く感謝を申し上げます。

(積年の宿題の1つを終え、ほっとした師走月の午後の日だまりの中で)

|

竹内さんの描いた仙崎尋常高等小学校付近の絵です。校舎が三棟立ち、通りに面して西門がありました。そして家々の連なる通り(現・みすゞ通り)を、荷を積んだ馬が馬方に引かれていきます。

竹内さんの描いた仙崎尋常高等小学校付近の絵です。校舎が三棟立ち、通りに面して西門がありました。そして家々の連なる通り(現・みすゞ通り)を、荷を積んだ馬が馬方に引かれていきます。 というわけで竹内さんにとって、本格的な画を描くことは初めての経験なのでした。知り合いに少しは手ほどきを受けましたが、ほとんど独学で「日本画の描き方」などの入門書や、高名画家の画集で勉強をしました。写真は竹内さんの書斎に今も残る本棚で、そんな竹内さんの努力のあとを偲ぶことが出来ます。

というわけで竹内さんにとって、本格的な画を描くことは初めての経験なのでした。知り合いに少しは手ほどきを受けましたが、ほとんど独学で「日本画の描き方」などの入門書や、高名画家の画集で勉強をしました。写真は竹内さんの書斎に今も残る本棚で、そんな竹内さんの努力のあとを偲ぶことが出来ます。

竹内さんは作品が出来ると写真に撮って残していました。そんな作品の一部をみてみましょう。左の絵は美人画の模写だそうですが、顔の表情、髪の描き方などはすでに素人離れした筆使いです。右の魚の絵は鯖と河豚でしょうか。やはり日頃扱っているだけあって、背中の青い模様やエラ等の赤い色づかいが鮮やかです。

竹内さんは作品が出来ると写真に撮って残していました。そんな作品の一部をみてみましょう。左の絵は美人画の模写だそうですが、顔の表情、髪の描き方などはすでに素人離れした筆使いです。右の魚の絵は鯖と河豚でしょうか。やはり日頃扱っているだけあって、背中の青い模様やエラ等の赤い色づかいが鮮やかです。

竹内さんはさっそく、みすゞの写真を参考に、絵の制作を始めていきました。目標は次の秋の市民文化祭への出品です。すでに長門での「金子みすゞの甦り」は山口新聞(昭和58年5月30日記事/羽仁さんの項参照)によって報じられていましたが、そこへ竹内さんがみすゞの絵を制作するという話を聞きつけ、地元テレビ局が取材に訪れました。

竹内さんはさっそく、みすゞの写真を参考に、絵の制作を始めていきました。目標は次の秋の市民文化祭への出品です。すでに長門での「金子みすゞの甦り」は山口新聞(昭和58年5月30日記事/羽仁さんの項参照)によって報じられていましたが、そこへ竹内さんがみすゞの絵を制作するという話を聞きつけ、地元テレビ局が取材に訪れました。 この番組内では他にも竹内さんの絵が紹介されましたが、その中で私が「ああ、こんな絵が描ける人だから、みすゞの絵も描きたいと思ったにちがいない。」と感じた絵がありました。それが右の絵

この番組内では他にも竹内さんの絵が紹介されましたが、その中で私が「ああ、こんな絵が描ける人だから、みすゞの絵も描きたいと思ったにちがいない。」と感じた絵がありました。それが右の絵 ところで羽仁さんは、竹内さんの描く肖像画記事もスクラップ(竹内家でも同記事を保存)していました。その記事を見ると画はさらに完成に近づいているようです。そんな山口新聞の記事をみてみましょう。『・・最近竹内さんと同じ市内仙崎町出身で、大正後期から昭和初期にかけて活躍した童謡作家・金子みすゞの埋もれた足跡が明らかになり、その写真を知人から見せてもらった瞬間、「そのすばらしい目」がすっかり竹内さんを魅了、市民文化祭出品作の構想が一気にまとまったという。・・』というわけで出会った瞬間から、みすゞの目が竹内さんの心を奪ったようです。

ところで羽仁さんは、竹内さんの描く肖像画記事もスクラップ(竹内家でも同記事を保存)していました。その記事を見ると画はさらに完成に近づいているようです。そんな山口新聞の記事をみてみましょう。『・・最近竹内さんと同じ市内仙崎町出身で、大正後期から昭和初期にかけて活躍した童謡作家・金子みすゞの埋もれた足跡が明らかになり、その写真を知人から見せてもらった瞬間、「そのすばらしい目」がすっかり竹内さんを魅了、市民文化祭出品作の構想が一気にまとまったという。・・』というわけで出会った瞬間から、みすゞの目が竹内さんの心を奪ったようです。 そうして出来上がったのがこのみすゞの肖像画です。元になった写真は昭和5(1930)年3月9日、みすゞ自身が下関の写真館で撮影したもので、本当に涼やかな目をして写っています。その夜みすゞは、娘を引き取りに来るという別れた夫に抗議の遺書を書き、睡眠薬自殺を図るのですが、胸の内は家族の誰にも明かさず翌日亡くなるのです。竹内さんはその遺影を前に、持てる技法と全精力を傾け時には写真に語りかけながら肖像画に取り組んだように思います。

そうして出来上がったのがこのみすゞの肖像画です。元になった写真は昭和5(1930)年3月9日、みすゞ自身が下関の写真館で撮影したもので、本当に涼やかな目をして写っています。その夜みすゞは、娘を引き取りに来るという別れた夫に抗議の遺書を書き、睡眠薬自殺を図るのですが、胸の内は家族の誰にも明かさず翌日亡くなるのです。竹内さんはその遺影を前に、持てる技法と全精力を傾け時には写真に語りかけながら肖像画に取り組んだように思います。 竹内さんはこうした絵とともに、前項-13で紹介したパンフレット内のような仙崎半島図も描いています。ここからはそれとは別の大きな「半島図」*を使って昔の仙崎の様子を眺めてみたいと思います。

竹内さんはこうした絵とともに、前項-13で紹介したパンフレット内のような仙崎半島図も描いています。ここからはそれとは別の大きな「半島図」*を使って昔の仙崎の様子を眺めてみたいと思います。 南下して左に浄岸寺、右手に弁天島が見えてきました。みすゞの時代、浄岸寺南には「山口県水産試験場」があり、その左手に「魚市場」(←の場所)と北隣にその事務所がありました。それらはみすゞの詩や文章にも残されています。

南下して左に浄岸寺、右手に弁天島が見えてきました。みすゞの時代、浄岸寺南には「山口県水産試験場」があり、その左手に「魚市場」(←の場所)と北隣にその事務所がありました。それらはみすゞの詩や文章にも残されています。 ところで橋長旅館と言えば藩政時代から、橋本長助-長兵衛と続く仙崎の有名旅館で、長兵衛の長男として生まれたのが、青海島観光の創始者である橋本勇一翁(右写真/明治21=1888年3月15日-昭和36=1961年7月28日)です。ですからみすゞも身近な町の有名人として知っていたことでしょう。長門市史によれば勇一翁は大正4(1915)年(27歳前後)から、手こぎ船で島を一周する観光船事業を始め、大正11(1922)には屋形船に発動機をつけ、各界の著名人を招いたとあります。

ところで橋長旅館と言えば藩政時代から、橋本長助-長兵衛と続く仙崎の有名旅館で、長兵衛の長男として生まれたのが、青海島観光の創始者である橋本勇一翁(右写真/明治21=1888年3月15日-昭和36=1961年7月28日)です。ですからみすゞも身近な町の有名人として知っていたことでしょう。長門市史によれば勇一翁は大正4(1915)年(27歳前後)から、手こぎ船で島を一周する観光船事業を始め、大正11(1922)には屋形船に発動機をつけ、各界の著名人を招いたとあります。

仙崎半島図も中南部になってきました。見づらいですが右上に「吉金の桟橋」とあり、「現

観光船乗場と書かれています。ただし、現行ではずっと南のシーサイドスクエア(現・センザキッチン)から発着していますので、それ以前の観光船乗場になります。さらに時代をさかのぼれば、項-18の橋長旅館別館の桟橋から観光船が出ていたわけです。

仙崎半島図も中南部になってきました。見づらいですが右上に「吉金の桟橋」とあり、「現

観光船乗場と書かれています。ただし、現行ではずっと南のシーサイドスクエア(現・センザキッチン)から発着していますので、それ以前の観光船乗場になります。さらに時代をさかのぼれば、項-18の橋長旅館別館の桟橋から観光船が出ていたわけです。 いよいよ仙崎半島南端部です。注目すべきは左手中央の新墓と書かれている台形の区域で、現在ここには仙崎小学校の校舎が建ち、校舎の南には校庭が拡がっていますが、かつては畑地・草原で南には墓地があったのでした。

いよいよ仙崎半島南端部です。注目すべきは左手中央の新墓と書かれている台形の区域で、現在ここには仙崎小学校の校舎が建ち、校舎の南には校庭が拡がっていますが、かつては畑地・草原で南には墓地があったのでした。

ということで、いよいよ竹内さんの記事も最終章となりました。こちらが仙崎半島の全体図で、その右の写真は昭和57(1982)年頃の竹内さんの写真ですので、竹内さんがみすゞと出会う一年程前の姿です。

ということで、いよいよ竹内さんの記事も最終章となりました。こちらが仙崎半島の全体図で、その右の写真は昭和57(1982)年頃の竹内さんの写真ですので、竹内さんがみすゞと出会う一年程前の姿です。