9. 学校への道-2 (大津高校~長門高校) 12/06/04 更新

9.

学校への道-2 (大津高校~長門高校)

12/06/04 更新 ![]() みすゞトップへ

みすゞトップへ

akaneの みすゞの詩 イメージコーナー |

|

||

|

|

* * * * * * * * * * * * * * |

|

* * * * * * * * * * * * * * |

|

レイアウト上の都合により、改行表記を直しています。 |

|||

|

紅葉の秋、大きないちょうの木を探して |

|||

|

みました。一本立ちで筆になりそうな木 |

|||

|

となるとなかなか無いのですね・・。 |

|||

|

「金子みすゞ全集」 (JULA出版局) |

|||

|

|

-Ⅰ. 美しい町- 120 (下40)より |

||

| 1. |

学校への道-2 (昭文社エアリアマップを編集) |

さて学校への道-2ですが、いい拡大図がないので少し分かりにくくてすみません。ざっと言えば、大津高校の前の道を南下し、山陰本線を超え突き当たった県道をさらに横切ります。そして国道191号線も渡り、その南の国道と並行している道を右に折れ蛙堤かえるつつみへ上っていきます。後は堤の東をたどれば長門高校のピンク色の校舎が前方に見えてきます。と言いつつも私は途中から迷ってコースを外れてたどりつきました。 さて学校への道-2ですが、いい拡大図がないので少し分かりにくくてすみません。ざっと言えば、大津高校の前の道を南下し、山陰本線を超え突き当たった県道をさらに横切ります。そして国道191号線も渡り、その南の国道と並行している道を右に折れ蛙堤かえるつつみへ上っていきます。後は堤の東をたどれば長門高校のピンク色の校舎が前方に見えてきます。と言いつつも私は途中から迷ってコースを外れてたどりつきました。「學校へゆくみち、ながいから、/いつもお話、かんがへる。」(學校へゆくみち) (Ⅱ-124/上184) などと物語を考えてる余裕などは、迷ってる私にはありませんでした・・。はい。

|

| 2. |

|

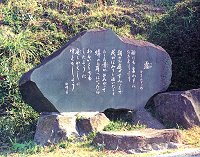

「大きな文字」の碑 (2003.03)/ <資料提供:長門市郷土文化研究会> |

|||||

ところで、ある秋晴れの日そのいちょうの木を撮影に行ってみたら、黄葉は見事でしたがまったく筆の形ではなかったので、結局使えなかったことでした。「大きな文字」のモデルは仙崎にある西覚寺さん、浄岸寺さん、遍照寺さんどれかのものと言われていますが、西覚寺さんや浄岸寺さんの大きないちょうの木も今はなくなり、今は遍照寺さんのいちょうの木だけが残っています。それはさておき、この「大きな文字」の詩の内容で補足しておきますと、「コドモノクニ」とは「童話」より2年遅れて東京社より発行(大正11=1922.1~昭和19=1944.3)された、子供向け絵本雑誌の名前でもあります。同社の姉妹誌「婦人画報」にも投稿初期にみすゞは、ふみがら(文殼)に別れを告げる詩、(「おとむらひ」=全集外の作品の一つ)を投稿しています。 (2012.06.04記事修正)

|

|||||||

| 3. |

「ふしぎ」の碑 (2003.03) |

長門市立図書館 (203.03) |

|||||

|

「私は不思議でたまらない、/誰にきいても笑つてて、/あたりまへだ、といふことが。」 (不思議) (Ⅲ-167/下56) あらためて紙テープでメビウスの輪を作ってみました。テープを20cm程の長さに切って両端を貼り合わせるのですが、一度ひねるのがコツです。(あたりまえか) そしてつなぎ目から鉛筆で線を書き始めます。どんどん進む内に、やがてその線がスタート地点の裏面へ移っている事に気づきます。そしてまた表側のスタート地点に戻ってくるのです。単なる「輪っか」では、どうあがいても裏面にはいきつけません。ですからメビウスの輪では裏も表も存在しないのです。それで私の言いたかったことは・・(この項の15を後で見てください)

|

|||||||

| 4. |

|

|

大津高等学校 |

||||

|

|

|||||||

| 5. |

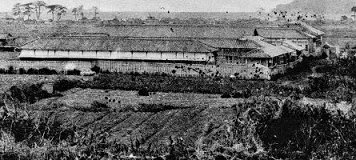

明治44、5年頃の大津高等女学校(部分) <資料提供:長門市郷土文化研究会> |

||||||

そもそもみすゞの通った大津高等女学校は、明治42(1909)年4月大津郡立大津女学校(当時は深川尋常高等小学校2階に併設、3年制)として誕生しました。その後生徒数も増え、明治43(1910)年に現在の長門高校の地に移転しました。さらにその後、校舎および設備増強をはかり、翌44(1911)年3月28日大津郡立大津高等女学校(4年制)に昇格したのです。 そもそもみすゞの通った大津高等女学校は、明治42(1909)年4月大津郡立大津女学校(当時は深川尋常高等小学校2階に併設、3年制)として誕生しました。その後生徒数も増え、明治43(1910)年に現在の長門高校の地に移転しました。さらにその後、校舎および設備増強をはかり、翌44(1911)年3月28日大津郡立大津高等女学校(4年制)に昇格したのです。みすゞが入学したのはその5年後の大正5(1916)年4月11日(なんと13歳の誕生日でした) のことです。(4学年の全生徒数165名、内入学者44名、ちなみにみすゞ卒業の大正8年度卒業者は37名) みすゞ卒業の3年後、大正12(1923)年4月1日に、郡制が廃止となり名前も、「山口県立深川高等女学校」と改称されました。 県立になった時に、制服が洋服になりました。黒の帽子に、腰まである長い上衣、ひざ下までのスカート、燕脂色のネクタイ上衣にはバンドを締めたといい、当時としては画期的なスマートさだったといいます。

|

|||||||

| 6. |

|

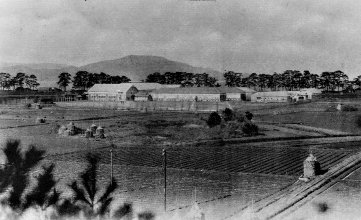

旧大津中学校(現大津高校) <資料提供:長門市郷土文化研究会> |

さて学校史に戻りますが、話は男子中学について触れなければなりません。大津郡では大正期を通じ、男子中学校は農林学校を除き郡内には無く、遠く萩中学校へ入るより他にありませんでした。郡制廃止の翌大正13(1924)年、地元の熱意により「深川村他八ケ町村組合立大津中学校(旧深川小学校内)」ができ、その次の年に田屋(大津高校の現在地)に新校舎が一部完成しました。(ですからみすゞの女学校時代の通学路には、この学校はまだ無かったのです)

さて学校史に戻りますが、話は男子中学について触れなければなりません。大津郡では大正期を通じ、男子中学校は農林学校を除き郡内には無く、遠く萩中学校へ入るより他にありませんでした。郡制廃止の翌大正13(1924)年、地元の熱意により「深川村他八ケ町村組合立大津中学校(旧深川小学校内)」ができ、その次の年に田屋(大津高校の現在地)に新校舎が一部完成しました。(ですからみすゞの女学校時代の通学路には、この学校はまだ無かったのです) 昭和6(1931)年よりの本格的な県立移管運動により、昭和8(1933)年4月1日、県立大津中学校が誕生したのでした。そしていよいよ謎解きの核心となるのですが、戦後の昭和22(1947)年、旧制大津中学校は大津高等学校に切り換えられました。同じく翌昭和23(1948)年4月1日、みすゞの母校、深川高等女学校も新制深川女子高等学校となりました。そしてオブライエン山口軍政部教育部長の指示で、(当時は占領下にあったので、日本中どこでもそうでしたが) 学校も整理統合し、6-3-3-4制で男女共学推進をはかることとなったのです。

|

||

| 7. |

大津高等学校 校門 |

|

|||

|

ということでオブライエンさんのおかげ?で、やっと大津高校が「みすゞの母校」ということにつながったわけです。ですから呼称的に言えば、大津高校が大津高女の後を継いでいますし、場所的に言えば長門高校が母校跡と言えるのです。その長門高校についてはこの後述べたいと思います。といってもそれも地元の人には周知のお話なのでしょうが・・。

|

|||||

| 8. |

「積った雪」の碑 |

|

|||

|

主投稿誌「童話」には、大正14(1925)年10月号「去年のけふ -大震記念日に-」から、大正15(1926)年5月号「もういいの」まで、(特別募集の4月号の「露」を除く)みすゞの詩の掲載はありません。いくら西條八十が渡仏中で選者が吉江孤雁の時代(孤雁は八十の恩師)だからといっても、この「大漁」に勝るとも劣らぬインパクトを持った作品が、当時世に出なかったのはどういうことでしょうか。 「上の雪/さむかろな。/・・/下の雪/おもかろな。/・・・・。/中の雪/さみしかろな。/・・・・・・。」 (積つた雪) (Ⅱ-242/下144)

|

|||||

|

「積つた雪」 (イメージ) |

|||||

|

「・・あかいふうせん、/晝(ひる)の月、/春のお空にありました。/ふうせん持つた子が、/行つちやつて、/すこしさみしくなりました。」 (ふうせん) (Ⅱ-250/下156) 「夜は・・/・・花にまで、/黒いおねまき着せるけど、/私にだけは、できないの。/私のおねまき白いのよ、/そして母さんが着せるのよ。」 (夜) (Ⅱ-60/上96) ともにみすゞさん独自の視点をもった作品ですが、2編とも叙情的な詩で「積もつた雪」とは少し違った傾向のみすゞ作品です。でも「積もつた雪」から逆上って116編も前の、この「夜」の詩のほうが「童話」への最後の投稿となったのでした。遺稿集が全て詩の出来た順で作られたわけではないかもしれませんが、この後も「積もつた雪」の雑誌掲載(もしくは投稿した事実)はみつかっていないようです。もし新事実を発見された方がみえたならばご連絡下さい。(2003.10.05記事追加)

|

|||||

| 9. |

山陰本線の踏切 (長門三隅方向) |

|

||

|

逆に東の仙崎原は少し土地が高く慢性的な渇水地域だったのです。明治37(1904)年、みすゞ1歳の夏に起こった大干ばつを機に、耕地整理事業が進み、明治44(1908)年5月に用水整備と耕地整理が完成したのでした。橋で横切った水路はその時に整備された江の川という排水路です。整備はされても大雨の日には、「金子みすゞの生涯」のこの付近の記述にあるように、田んぼからあふれた水で、道が見えない程だったわけです。 この項6の旧大津中学校の写真でも,大雨になった時の雰囲気がわかりますね。 ところでみすゞさんが通学していた頃には、この線路はまだありませんでした。

|

||||

|

麦畑 と 「麥のくろんぼ」(イメージ) |

||||

|

同じ夏に彼女はひと月程仙崎へ戻っていましたが、下関へ戻る8月15日には三隅出身の大親友の豊々代(ほほよ)さん夫婦と待ち合わせて、正明市から下関までつかの間の、楽しい列車の旅をするのでした。さて麦畑の話がでたついでに「麥のくろんぼ」の詩を紹介しましょう。 「・・金の穂波をかきわけて。/・・麥のくろんぼ燒きませう、/・・せめてけむりは空たかく。」 (麥のくろんぼ) (Ⅱ-21/上38) 病気の麦にまで目をむける詩人なんていましたっけ。なんという人なのでしょうか。また秋の米の収穫の後には、この地方では「としゃく」といって、藁をたばね円錐状に組み上げたものが見られました。「としゃく 」はこんな詩に出てきます。 「柱巻きしいしいかへらうよ。/學校の御門をくゥるくる、/・・/としやくのまはりをくゥるくる、/・・」 (柱まき) (Ⅱ-130/上192) (2007.02.11記事追加)

|

||||

| 10. |

県道沿いにある大津高校の標識 |

県道と191号線との合流点「緑ヶ丘」 |

|

|

逆に大津高校から来た時、この県道をそのまま横断すれば、その先で国道191号線に遭遇する事になります。(本来の学校への道はこちらになります) しかし私はこの「日産」前を間借り、手前方向にある「長門署」の方へ行ってしまいました。道は間違えましたが、この道は最終的に191号線と鋭角的に交わります。右写真がその交差点で「緑ケ丘」といいます。そして写真の正面向こうは「かえる堤」の池となります。

|

|||

| 11. |

1つ目の堤 |

|

2つ目の堤 |

||

|

「船でくる子もありました、/峠を越す子もありました。/うしろは山で蝉の聲、/まへはつつみで葦の風。/・・」 (學校) (Ⅱ-212/下96) ここから見る学校の景色は、ほとんど変わってないかと思われます。ただ変わったといえば、水面に映っていたという、校舎の赤い瓦が違うくらいのことでしょう。 *注) このかえる堤の道は萩から三隅を通り長門に抜ける、歴史の道「赤間関街道」です。(2007.02.11記事追加)

|

|||||

| 12. |

|

私立「長門高校」 | ||

|

あと半分の何故「大津高女」の跡地が私立「長門高校」になったかをお話したいと思います。(今回は手短にします) さて大津高等学校の統合が具体的になった昭和29(1954)年3月頃より、「大津郡に商業高校を」という、地元の長年の夢が現実味を帯びてきました。種を明かせばこの商業高校の校舎に想定されたのが、みすゞの母校であった南校舎だったわけです。(どうです、今度は短かかったでしょう)

|

||||

| 13. |

大津高女時代の校門 (2002.04/2003.03) |

長門高等学校玄関 昭和37(1912)年 <資料提供:長門市郷土文化研究会> |

その後も校舎を拡張してゆき、昭和37(1962)年には現在のヨーロッパの古城風の本館が誕生したのでした。その歴史を伝える大津高女時代の校門は、現在もそのまま残っていました。そして右写真のように御門の先には、桜並木のトンネルがあり玄関へと続いていたようです。生徒達はこの御門の前で立ち止まり、一礼をして入ったといいます。

|

||

| 14. |

|

|

「空の鯉」の碑 |

|||||

|

詩碑としてはこれから世間に出て行く生徒達への、訓辞的な意味づけではいい詩だと思いますが、私的にはみすゞさんらしくない強い口調がちょっとなじめない詩です。(単なる私的な見方ですのでご容赦ください) 「お池の鯉よ、なぜ跳ねる。・・おまへも雲の上をゆく、空の鯉だよ、知らないか。」 (空の鯉) (Ⅰ-227/下200) ひょっとすると、何か自身への戒めで作られたのかもしれません。みすゞさんが大津高女を卒業したのは大正9(1920)年3月26日(16歳)のことでした。

|

||||||||

| 15. |

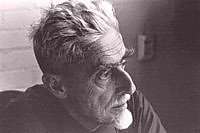

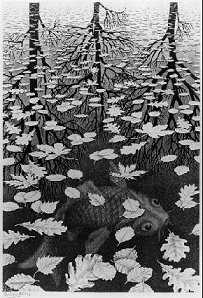

M.C.Escher |

「Three Worlds」 (1955) |

||||||

|

All M.C.Escher workscCordon Art B.V.‐Baarn‐the Netherlands./Huis ten Bosch‐Japan |

||||||||

でもこの詩を読んでいると私は、オランダの版画家マウリッツ・C・エッシャー氏(1898-1972)の作品「三つの拡がり(Three

Worlds)」の絵を思い出します。その絵は池の中で鯉?が泳いで、水の上には落葉が浮かんでいます。そして水面が鏡となり陸上の木影が映っています。要するに水面上で三界の映像が交錯しているのです。そうなるともう水の上も下もどっちも同じみたいな感覚になるのです。 でもこの詩を読んでいると私は、オランダの版画家マウリッツ・C・エッシャー氏(1898-1972)の作品「三つの拡がり(Three

Worlds)」の絵を思い出します。その絵は池の中で鯉?が泳いで、水の上には落葉が浮かんでいます。そして水面が鏡となり陸上の木影が映っています。要するに水面上で三界の映像が交錯しているのです。そうなるともう水の上も下もどっちも同じみたいな感覚になるのです。エッシャーのだまし絵としてよく知られる作品群ですが、よく見ると彼の作品はだましているわけではなく、絵画的にはありのままを描いた版画であり、その独特のテクニックで見る者の視点を、不思議な世界へやさしく誘導してくれるのです。そういう意味では、すべての物の中に隠れている真実を、より分かりやすく提示している点ではみすゞ作品も同じ事が言えると思うのです。 そういえばこの項3に書いた、「ふしぎの碑」のメビウスの輪は、エッシャー作品にもしっかりでてきます。「みすゞページについて」の中にも載せましたのでご覧ください。「誰にもいはずにおきませう」と思っていましたが、もう一つ言ってしまいましょう。「水溜り」(Puddle)という作品も、「ぬかるみ」 (Ⅱ-23/上42) の詩を思い起こさせる共通点を持った作品です。興味がある方は捜して見て下さい。エッシャー氏の作品は長崎の「ハウステンボス」でも見ることができます。

|

||||||||

| 16. |

「露」の碑 <資料提供:長門市郷土文化研究会> |

「露」の碑 (2003.03.21) |

さて詩碑のほうですが、長門市郷土文化研究会、長門みすゞの会によりみすゞ詩碑第1号として設立されました。昭和57(1982)年8月以来矢崎節夫氏が精力的に仙崎を訪れる中、翌年6月に長門みすゞ会が発足します。さらに翌年限定1000部の初版「金子みすゞ全集」が2月に出版され、昭和59(1984)年3月10日第1会みすゞ忌法要と合わせ、記念すべきこの碑の除幕が行われたのです。 「誰にもいはずにおきませう。/朝のお庭のすみつこで、/花がほろりと泣いたこと。・・」 (露) (Ⅱ-129/上190 ) この長門みすゞの会の歴史や活動、「露の碑」建立のいきさつの事を、ご存じの方がお見えでしたらお教えください。

|

||

戻る

/

次へ

![]() みすゞトップへ ♪ :

misuzu001-0401.wma First upload : 2002.12

みすゞトップへ ♪ :

misuzu001-0401.wma First upload : 2002.12